石窟巡礼是展现中国传统文化的重要窗口。它以丰富的壁画、雕塑和彩塑展现了古人的智慧与才情,是中国历史文化的生动体现。石窟巡礼不仅是一次视觉盛宴,更是一次心灵之旅,让人在欣赏美的同时,感受到深厚的历史文化底蕴。

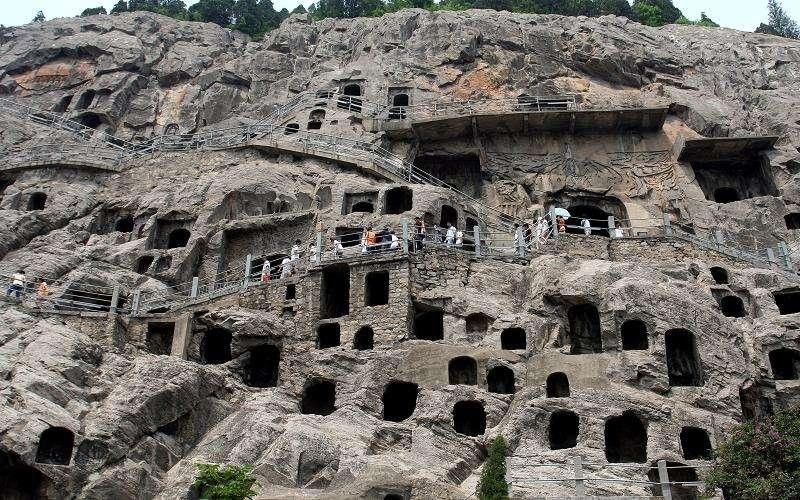

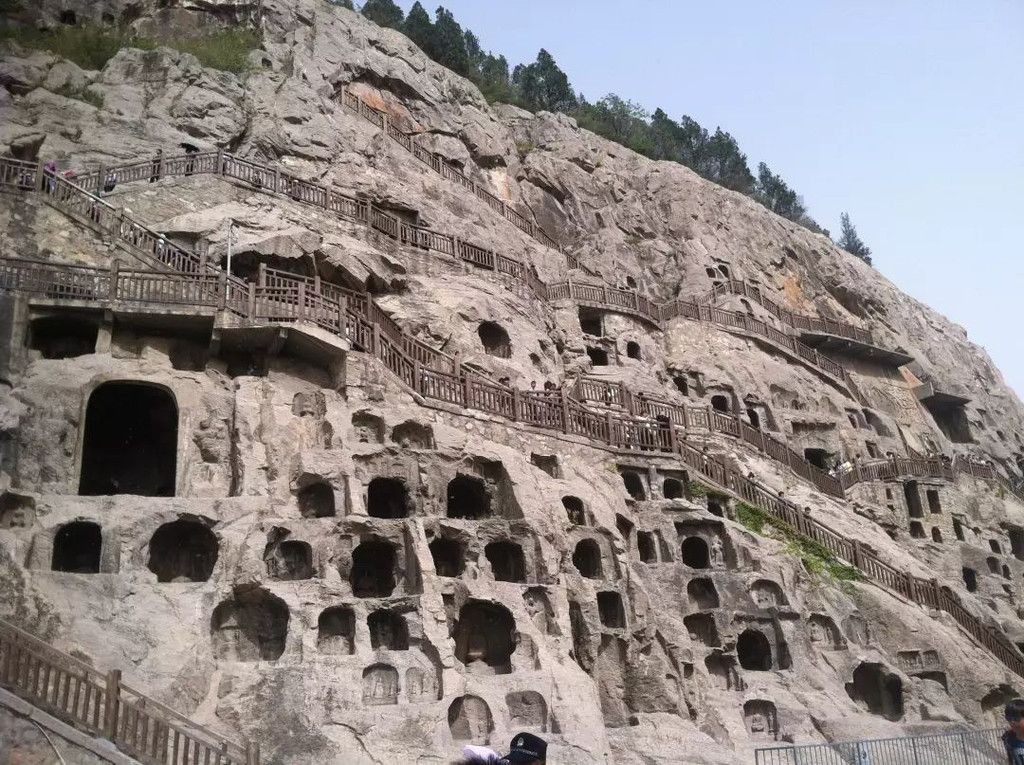

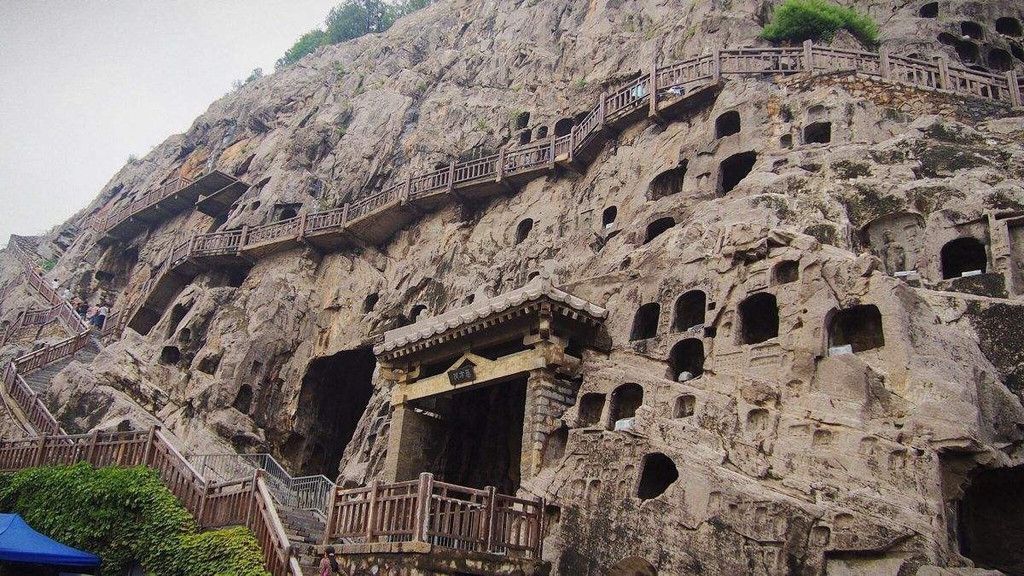

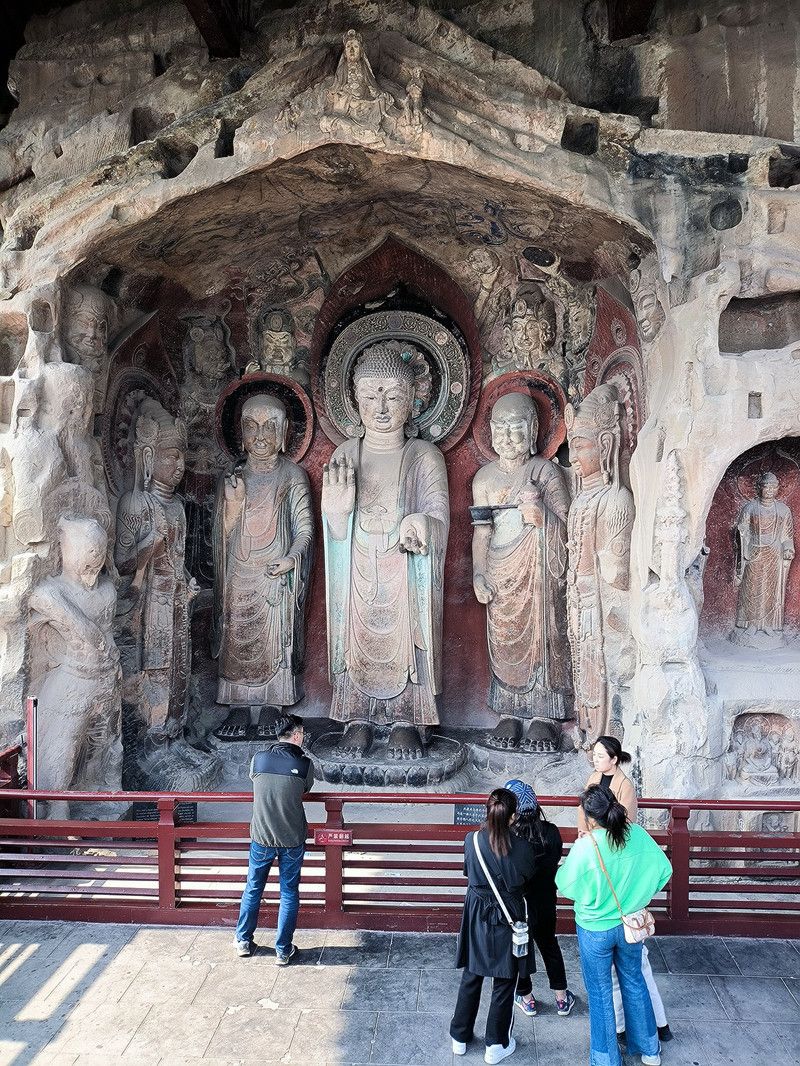

龙门石窟位于河南洛阳南郊10余公里的伊水河畔,河东是香山,河西是龙门山,石窟也因此得名。龙门石窟初创于北魏孝文帝年间(公元494年),盛于唐、终于清末,历经东魏、西魏、北齐、隋、唐、五代、宋等10多个朝代,连续大规模营造达400多年之久,是世界上营造时间最长的石窟。在南北长达1公里的东西两山峭壁上,有窟龛2100个、造像9700多尊,创造了此项纪录的中国之最,数量居北方各大石窟之首,其中北魏洞窟约占30%,唐代占60%,其他朝代仅有10%左右,清乾隆十五年(公元1750年)玄烨也曾到此一游,在龙门香山寺留下御碑亭,但龙门石窟自建造以来受到的人为盗凿破坏十分严重,唐武宗时期的灭佛运动使石窟蒙难,

龙门石窟

龙门石窟

清末民初时石窟造像经常被盗,民国政府在修建道路时也炸毁了大量的山麓佛龛,新中国成立后才得到保护,曾经历过2次大修,1961年龙门石窟成为全国首批重点文物保护单位,2000年列入世界文化遗产名录,被联合国科教文组织评为“中国石刻艺术的最高峰”。我早在2007年11月就来到洛阳龙门,这也是第一次游览石窟类建筑,进入景区后从北向南一路看去,左边是清清河水、依依杨柳,右边是密密麻麻、大大小小的石窟古洞,数量如此之多,当然无法一一观赏,我只能重点浏览其中最有代表性的洞窟,如古阳洞、宾阳中洞、莲花洞、万佛洞和奉先寺等,其中前三洞为北魏时期的代表洞窟。龙门石窟开凿于云冈石窟之后,北魏造像在这里失去了云冈造像粗犷、威严、雄健的特征,彻底实现了全面汉化,风格趋向活泼、清秀、温和,生活气息逐渐变浓。

龙门石窟

龙门石窟

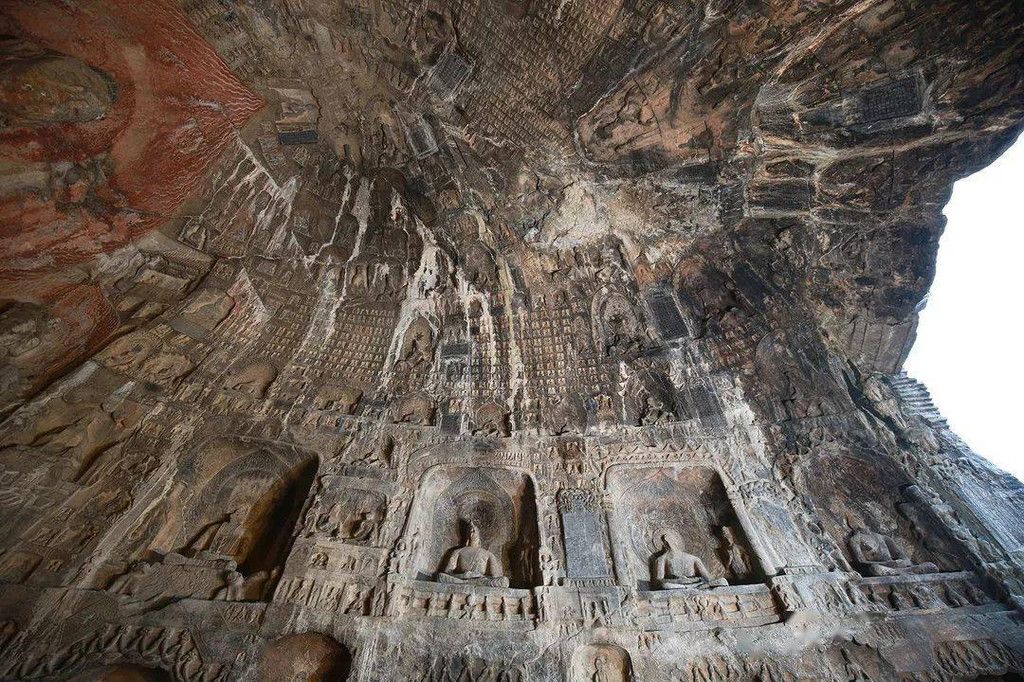

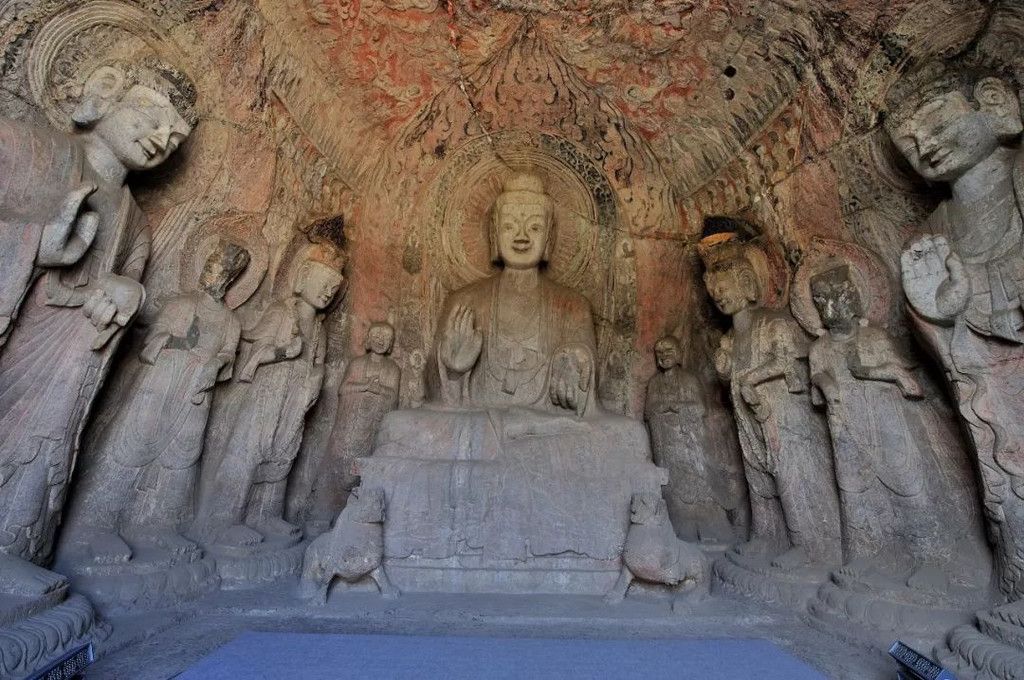

古阳洞位于龙门山崖壁南段,开凿于北魏太和十七年(公元493年),为北魏孝文帝为祖母冯太后营建的功德窟,是龙门石窟中开凿年代最早、保存造像最多、佛教内容最丰富的洞窟,后皇室贵族也纷纷在此开龛造像,现有大小佛像1000多尊,洞中北壁刻有楷体“古阳洞”3个字。古阳洞由11米高的天然溶洞开凿而成,主像释迦牟尼面容清瘦,眼含笑意,左右是观音和大势至菩萨,表情文静,仪态从容,但更吸引人的是窟内的造像题记。

古阳洞

古阳洞

龙门石窟也是书法艺术的宝藏,这里的佛像多有供养人的造像题记,记载着佛龛的雕凿时间、人物、目的等,数量多达2890处,为中国古碑刻最多之处,其中魏碑典范“龙门二十品”久负盛名,是后代碑拓鉴赏家从众多石刻造像题记中精选出来的书法极品,堪称中国书法史上的里程碑,其特点是:字型端正大方、气势刚健质朴,结体、用笔在汉隶和唐楷之间,而“龙门二十品”中的十九品就在此洞内,但现在洞外围着铁栏杆,里面的字基本看不到。

古阳洞

古阳洞

造像题记拓片

宾阳共有三洞,为北魏2位皇帝所建,仅中洞就历时长达24年,用工多达80万个,开凿于北魏景明元年(公元500年),是宣武帝为其父母孝文帝和文昭皇后所建功德窟,但计划中的三洞仅完成了中洞,南洞和北洞都是到隋朝和初唐才完成。宾阳中洞内为三世佛题材,即过去、现在、未来三世佛,北魏时期崇尚以瘦为美,所以主佛释迦牟尼面颊清瘦,脖颈细长,体态修长,洞中前壁南北两侧自上而下有4层精美的大型浮雕,其中第3层为著名的魏孝文帝和文昭皇后礼佛图,后者被称为“中国浮雕旷世杰作”,具有很高的艺术价值和历史价值,但在上世纪三、四十年代被盗往美国。

宾阳中洞

魏孝文帝和文昭皇后礼佛图(网络图片局部)

文昭皇后礼佛图(网络图片局部)

莲花洞是因为洞窟顶部有一朵高浮雕的大莲花而得名,莲花周围的飞天体态轻盈,细腰长裙,姿态自如,洞内正壁为一佛二弟子二菩萨。莲花是佛教象征的名物,意为出污泥而不染,因此佛教石窟窟顶多以莲花作为装饰,但像莲花洞窟顶直径3米的高浮雕大莲花,直径3米,硕大精美,在全国石窟中也不多见,北京人民大会堂中央顶灯就是参照此花设计而成。

莲花洞

莲花洞

唐代是龙门石窟造像的鼎盛时期,代表洞窟有奉先寺、敬善寺、万佛洞、惠简洞等,唐代造像继承了北魏的优秀传统,又汲取了汉民族的文化,创造了雄健生动而又纯朴自然的写实作风,是中国石窟佛雕艺术的第二个高潮,唐高宗、武则天时期达到顶峰,这一时期的佛像脸部浑圆,双肩宽厚,衣纹自然流畅。万佛洞因南北两壁整齐排列的1.5万尊小佛而得名,最小的仅4厘米高,洞窟呈前后室结构,前室造二力士、二狮子,后室造一佛二弟子二菩萨二天王,主佛为阿弥陀佛,端坐于双层莲花座上,在其背后有52朵莲花,每朵莲花上都端坐有一位供养菩萨

万佛洞

万佛洞

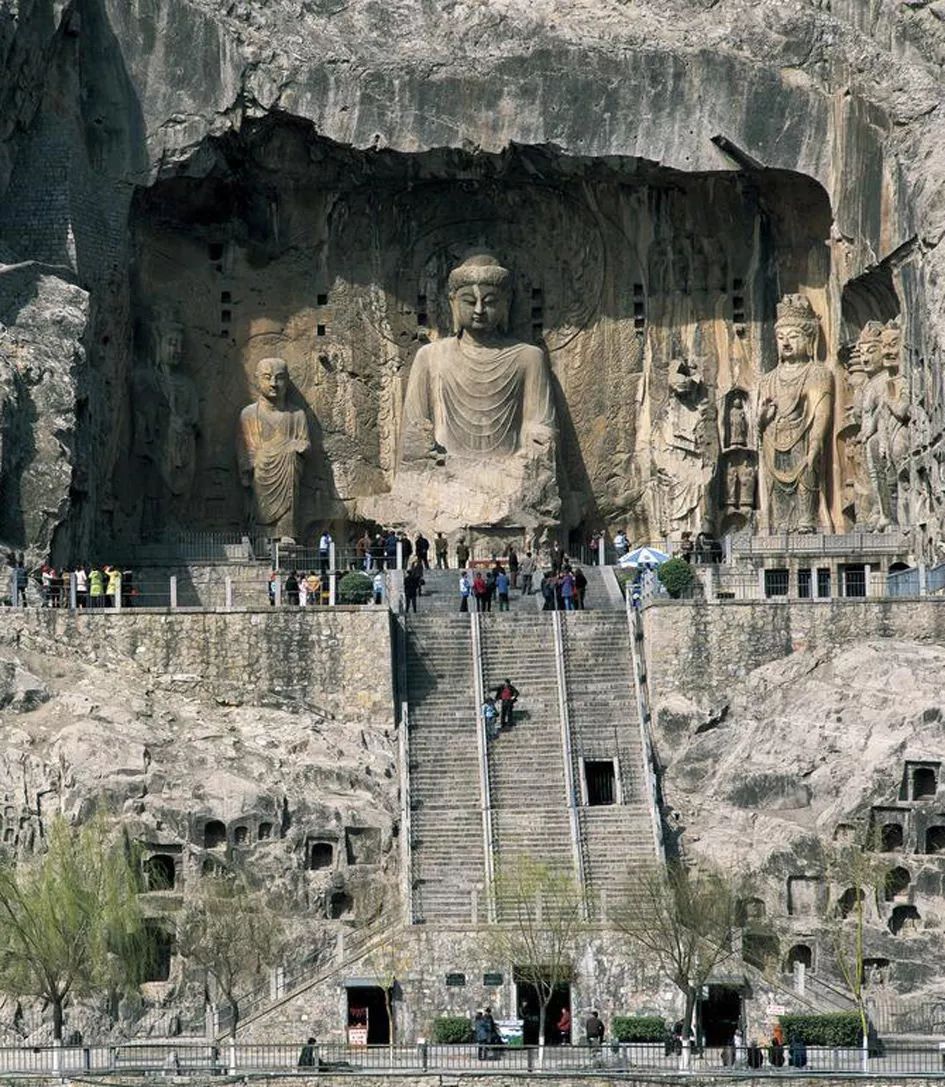

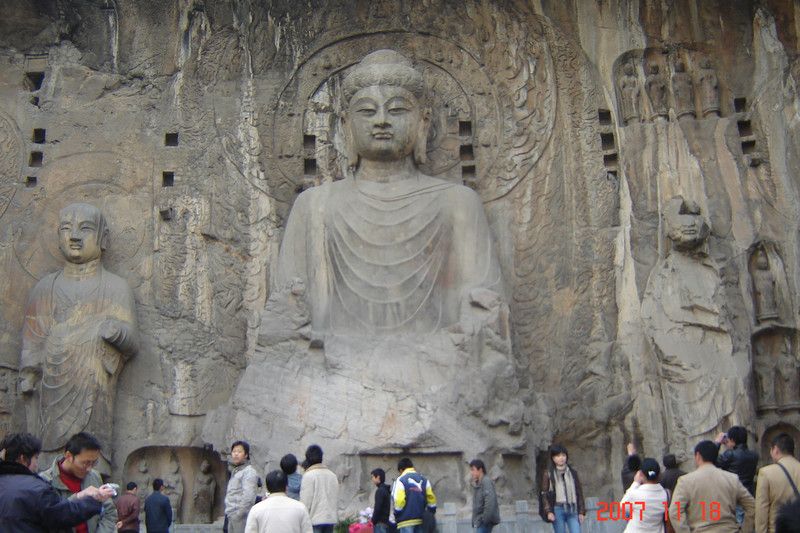

最后我来到中段的奉先寺,沿石阶快步登上半山腰的广场,这是在岩石上开凿出的一大片宽阔平地,一组大型摩崖群像跃入眼帘,场面壮观,令人震撼。9尊大像位于西侧呈U型分布,长宽各30余米,为龙门石窟中规模最大、艺术最为精湛的佛像,也是中国石刻艺术的典范极品之作。此窟为唐高宗、武则天为李世民所建的功德窟,施工历时3年,建成于唐上元二年(公元675年),武则天赞助脂粉钱2万贯,其宏大的规模、精湛的雕刻高居于中国石窟艺术的巅峰,宣告佛教艺术中国化的最终完成,也成为唐朝这一伟大时代的象征,其中正中央的主佛卢舍那像,为释迦牟尼的报身佛,“卢舍那”意为光明普照,像高17.4米,头高4米,耳朵长达1.9米,面部丰满圆润,嘴角微翘,呈微笑状,头部稍低,略作俯视态,俯视着脚下的芸芸众生,据说是按武则天的容貌雕凿的,而且无论你

奉先寺摩崖群像

卢舍那佛像

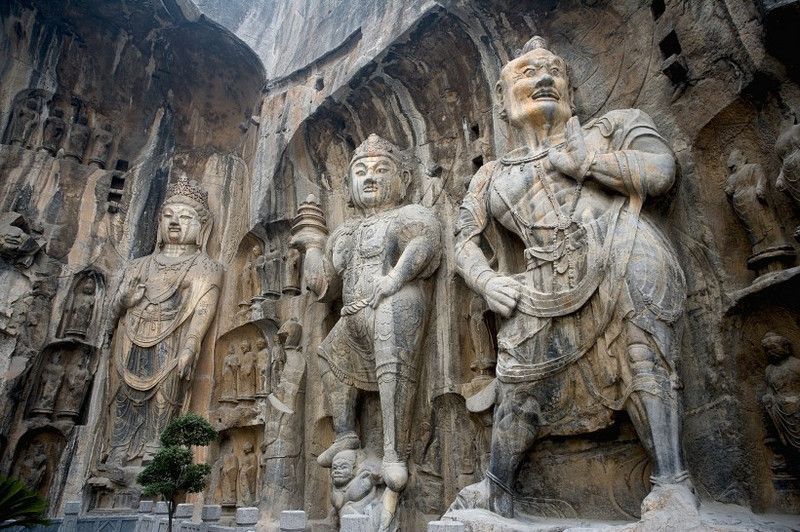

站在任何一个角度,都能感受到她注视的目光。我仔细观察着这尊大名鼎鼎的卢舍那佛像,只见她面容祥和,仪态端庄,远看时她眉目慈祥,近看时又微露威严,这种表情的动态变化非常神奇,游人可以细细观察揣摩。主佛两旁各4尊佛像略小,分别是其大弟子迦叶、小弟子阿难和菩萨、天王和力士,天王手托宝塔,显得魁梧刚劲,而力士像右手叉腰,左手合十,威武雄壮,栩栩如生,但有3尊已损。龙门石窟是中国4大石窟中唯一雕凿在石灰岩上的,非常不利于雕刻和保存,但卢舍那像选了一块很好的位置,石质较为坚硬,也没有裂隙,又有上方突出的石檐遮挡风雨,所以除手部损毁外,头部和上身均保存良好,背后上部的岩壁上有很多方形小洞,这是宋、金时为了保护佛像而加建的木结构屋檐式建筑,后来发现这些建筑影响通风,反而加速佛像的风化而被拆除。

卢舍那佛像

天王和力士像

川渝陕北篇

安史之乱后中原地区石窟的开凿逐步停止,佛教在唐末宋初通过古蜀道主干线金牛道南下四川,地处交通要道且相对安宁的巴蜀地区异军突起,成为我国西南的石窟造像大省,这里的窟龛主要由民间力量开凿,并出现石龛、石刻、摩崖造像等多种形态,全省现有窟龛多达2134处,数量居全国各省之首,并将中国石窟艺人的辉煌又向后延续了400多年。川北门户的广元市是佛教南下的第一站,这里有四川开凿最早、规模最大的石窟群,广元城北的千佛崖和皇泽寺摩崖造像,分别位于嘉陵江东西两岸,与中国4大石窟同为首批全国重点文物保护单位,其中江东的千佛崖始于北魏时期、止于清代,其中初、盛唐之际达到了巅峰,在江边高45米、南北长200多米的峭壁上,布满了大大小小的造像龛窟,其特点是体量小,分布密,重重叠叠,密如蜂房,上下多达13层。

千佛崖

千佛崖

此地虽称千佛崖,但据清咸丰四年(公元1854年)碑文记载,全崖造像“一万七千有奇”,可惜在1935年修筑川陕公路时,一半以上的造像被毁,现仅存龛窟950多个及大小造像7000多尊,真正成为千佛崖了,其中年代最早的大佛窟和三圣堂,均开凿于北魏晚期(公元628年),至今已有近1400年历史,造像最多的是唐代,集中在高宗、武周、中宗、睿宗、玄宗时期,这些代表性洞窟多为来自长安、洛阳的官员开凿,代表了两京地区佛教石刻艺术的流行风尚和艺术水平,中心坛背屏式洞窟更是独步国内。千佛崖造像以大云洞为中心分南北两段,主要洞窟有大佛窟、莲花洞、大云古洞、牟尼阁、睡佛龛、持莲观音窟、菩提瑞像窟、卢舍那佛龛、藏佛洞等,景区有一幅示意图标出了重点龛窟分布情况,游人可以按图索骥,通过陡峭的铁梯上行,可逐一观看各个洞窟。

千佛崖

千佛崖

大云洞居于千佛崖中段半壁之上,高3.7米,宽5.6米,深9.4米,是千佛崖规模最大的洞窟,内有大小造像234尊,正中的弥勒佛立像高2.38米,两侧有弟子、菩萨、力士、天王、神王、供养菩萨各2尊,后壁龛中二圣为李治、武则天,中国传统应男左女右,而二圣的排列则是女左男右,洞中左右两壁还有各4排148尊莲花观音像。

大云洞

大云洞

大云洞

莲花洞位于南段底层,也是千佛崖规模较大的洞窟,开凿于北魏晚期,武周朝(公元690-697年)时曾进行改凿,因窟顶直径1.2米的浮雕双层莲花而得名,窟内有阿弥陀、释迦、弥勒三佛,因武则天曾宣称自己是弥勒佛转世,故此窟打破常规,以弥勒佛居中洞窟,这是当时政治气氛下的产物。

莲花洞

南段上方的第806窟开凿于初、盛唐之交,窟内释迦、多宝二佛并坐,背屏浮雕天龙八部,但右侧的胁侍菩萨像更吸引众人的目光,只见她面颊丰满,眉眼细长,好像还有几分娇羞,嘴角微翘似在微笑,手执长茎莲花也栩栩如生,此窟也被景区命名为“持莲观音窟”。北段上方的北大佛开凿于唐初,窟内是造弥勒大佛和二弟子像,其中弥勒佛高4米,为嘉陵江流域开凿时代最早的弥勒大佛。

“持莲观音”

北大佛

嘉陵江西岸的皇泽寺是中国唯一的武则天祀庙,此地的摩崖造像始凿于北魏晚期,历经北周、隋和初唐的不断雕凿,至中唐时期趋于衰落,持续时间300多年,现存造像57窟龛、大小造像1203尊,主要分布在大佛楼、写心经洞、五佛亭等处,重要洞窟有12、13、15、28、38、45、51、55、56号等,其中12、13号窟为唐贞观二年(公元628年)武则天父母武士濩、杨氏所开。这里最为壮观和精美的是第28号大佛窟和第45号中心柱窟,其中大佛窟高6.86米、宽5.55米、深3.6米,是此地最大的石窟,甚至超过千佛崖的大云洞。此窟开凿于唐代中期,

大佛窟

大佛窟右侧小龛

大佛窟

窟内为一佛二弟子二菩萨,龛口为二力士,窟室后壁为浮雕人形化天龙八部护法神像,是我国唐代佛教造像艺术的代表作品。大佛窟左侧的中心柱窟开凿于北魏晚期,方形平面,平顶略弧,是皇泽寺年代最早的造像,也是四川省唯一的中心柱窟,其中央为一完整方柱,也是一座造型精美的经塔,分上下两层,每层四面开龛,龛中为一佛二菩萨,窟内三壁开三大龛,但造像为后代改凿,均为一佛二弟子二菩萨,上部再饰以千佛,这种中心柱窟在敦煌、云冈石窟较为常见,郭沫若曾赋诗赞曰:“广元皇泽寺,石窟溯隋唐。媲美同伊阙,鬼斧似云岗”。

中心柱窟

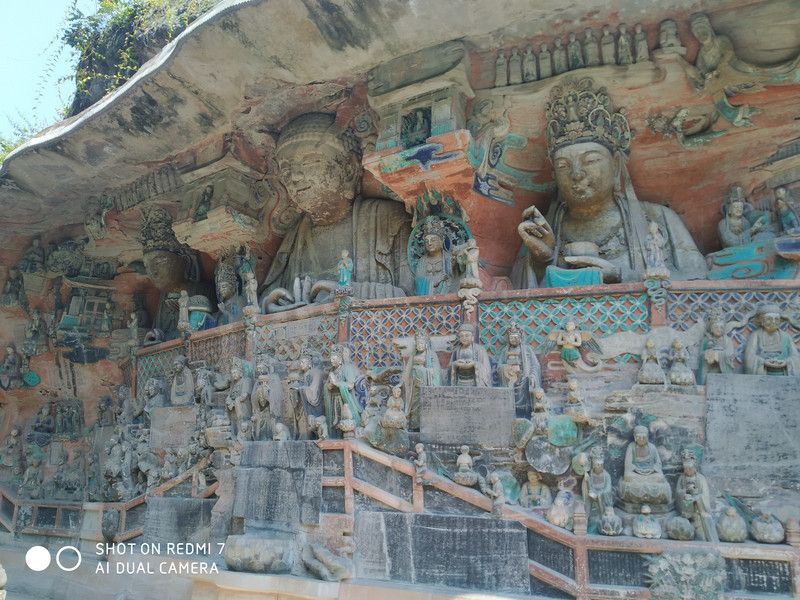

重庆历史上长期属于四川,1997年成为直辖市,其西面近130公里的大足摩崖造像石刻也久负盛名,曾号称为中国南方规模最大的石窟群,始于初唐、兴盛于宋,为中国石窟世俗化的代表,现有窟龛1030处、石刻造像5万余尊。大足石刻分布较分散,主要有宝顶山、北山、石篆山、南山、石门山等5处,简称“五山”造像,其中以宝顶山最为著名、规模最大,是中国晚期石窟艺术的代表作品,此后我国再无大型石窟出现,1961年大足石刻成为首批全国重点文物保护单位,1999年被列入世界文化遗产名录。大足石刻始凿于初唐永徽元年(公元650年),但其后200多年间仅新开凿圣水寺摩崖造像1处,中唐造像也不过20龛,晚唐时方渐大兴,

宝顶山石刻

宝顶山石刻

宝顶山石刻

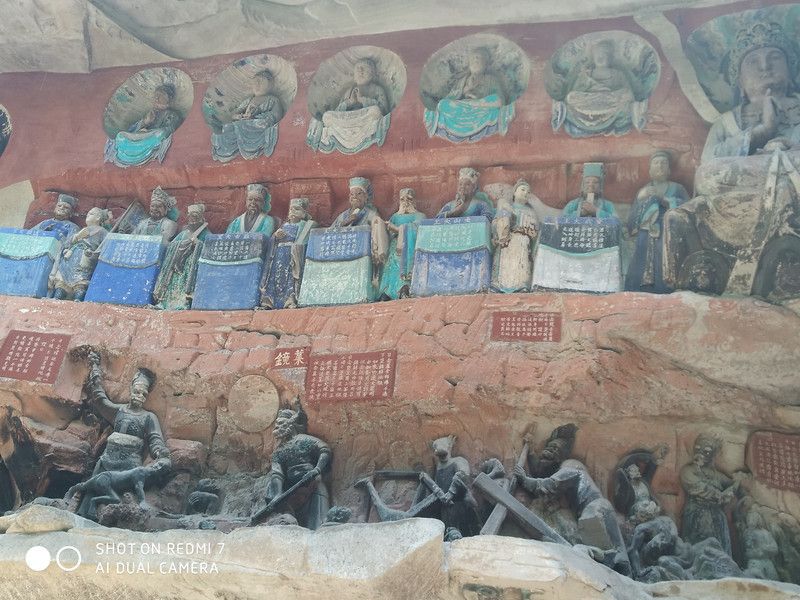

南宋中期(公元1179-1249年)达到鼎盛,其中宝顶山石刻由号称“第六代祖师传密印”的僧人赵智凤主持,以大佛湾为中心,根据总体构思有组织地进行开凿,这种方式在中国石窟建造史上仅此一例,且历时长达70余年,为佛教密宗道场,也是大足石刻精华之所在,艺术价值最高,保存也最为完好。大佛湾是一个马蹄形的山湾,崖面长约500多米,高约8—25米,造像刻于东、南、北三面崖壁上,布局严谨,龛窟衔接,且色彩浓郁,全部雕刻共21组,大小造像近万尊,内容多属佛经故事,主要有护法神像、六道轮回、广大宝楼阁、华严三圣像、千手观音、释迦涅般图、父母恩重经变像、地狱变像、圆觉道场、牧牛道场等,形象逼真,寓意深刻,

宝顶山石刻

宝顶山石刻

宝顶山石刻

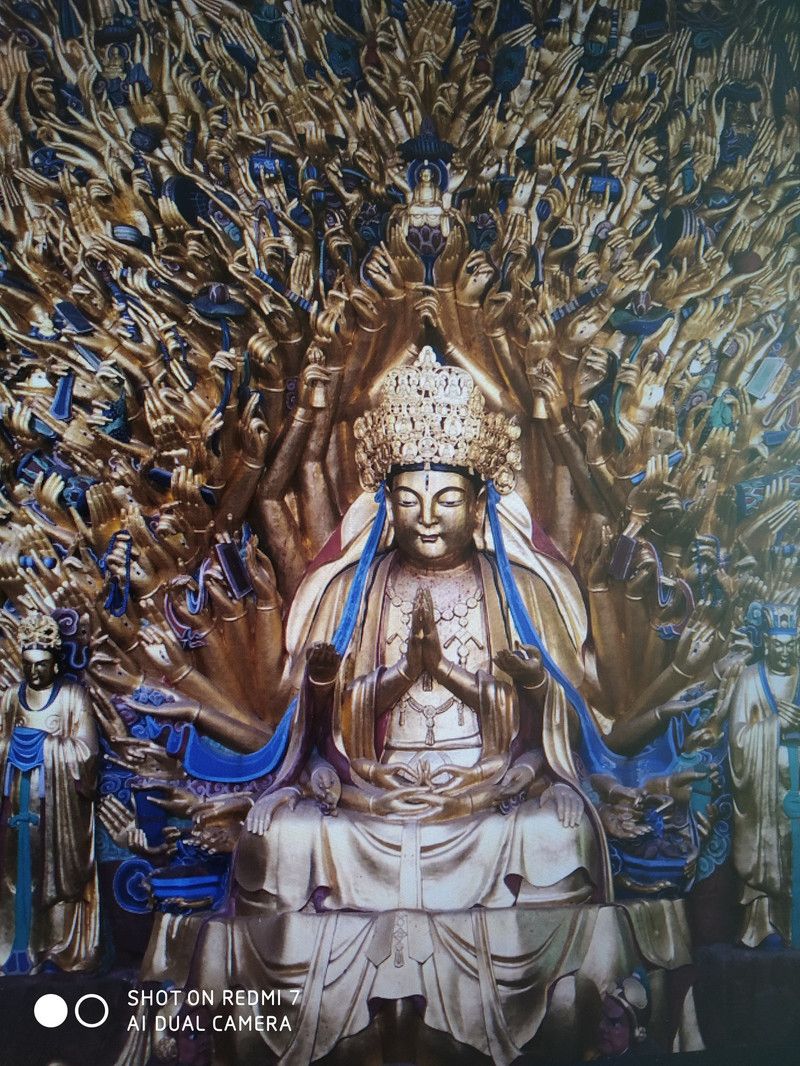

其中被誉为“国宝中的国宝”的千手千眼观音像,状如孔雀开屏,金碧辉煌,而且任由游客拍照,据说清代一名和尚工匠负责为其贴金箔,他为了数清观音的手,每贴完一只手的金箔就朝桶里扔一支竹签,完工后清点竹签共1007只,所以过去一直误传为千手,2009年文物专家使用投影仪实地拍照测绘,最后核实为829只手。

千手千眼观音像

千手千眼观音像

千手千眼观音像

宝顶山的特点:一是摩崖造像,色彩艳丽。我国佛教石窟艺术有一个从洞窟到摩崖的发展过程,唐以前多为洞窟造像,但窟内光线昏暗,通风不畅,着色大多剥落,基本无彩可言,而宝顶山多为摩崖式浮雕石刻,完全袒露在天光之中,让人看得清楚明白,而且除南崖外大部分的造像外,其余均着色浓郁,红绿耀眼,虽然处在露天,但上方大部分均有屋檐状突出,加上设计巧妙的排水系统,对石刻起到很好的保护作用;

宝顶山石刻

宝顶山石刻

二是小巧精致,环境优美。敦煌、云冈石窟规模虽大,但大多环境不佳,荒芜苍凉,宝顶山地方不大,南北崖相对间隔仅几十米,游人透过林木的间隙可以看到对面的摩崖和游人,而且崖上植被丰富,沟底林竹繁茂,到处郁郁葱葱(见下图1),这也算是南方的一个地理环境优势;三是设计巧妙,构思奇特,如“华严三圣像”中的文殊手托高1.8米、重近千斤的石塔,但历经800余年而不坠,就是依靠手下袈裟衣袖的巧妙支撑(见下图2),

“释加牟尼涅磐图”

“华严三圣像”

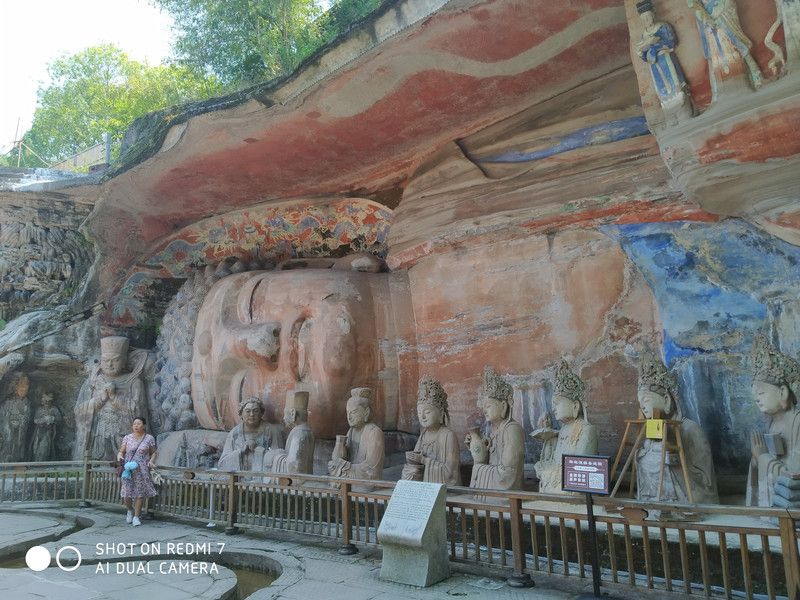

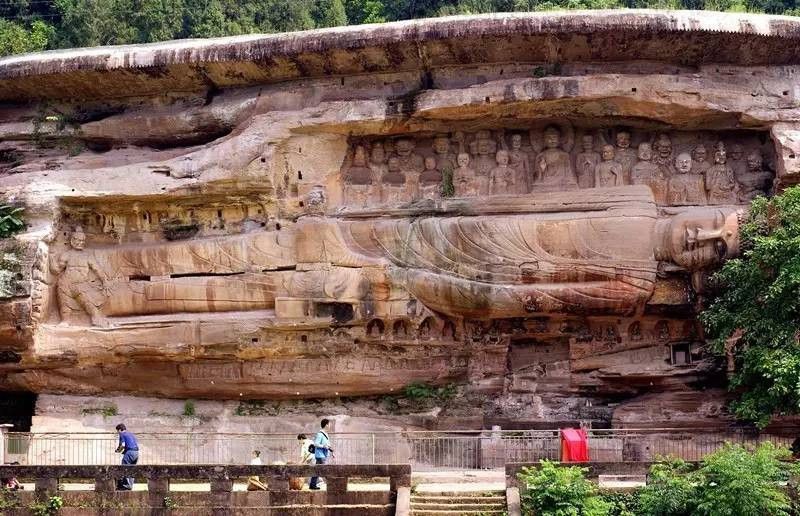

而位于东崖下、马蹄型底部的“释加牟尼涅磐图”,更是设计高超的一个典型,这尊卧佛并不是以长著称,崖壁上只刻有卧佛的上半身,长度仅31米,下半身则隐入石璧中,并未体现出来,在有限的崖壁上把观众的视野引向无限(见下图1)。卧佛左侧的“九龙浴太子”构思也很独特,因崖上泉水丰沛,对石刻侵害较大,工匠便在崖壁上雕刻了九个突出的龙头,并将泉水引入最下面正中的龙头口中流出,泻到下方一尊幼年的释加太子半身石像上,真有化腐朽为神奇之功(见下图2);

“释加牟尼涅磐图”

“九龙浴太子”

四是贴近现实,体现生活。宝顶山石刻中有不少世俗题材,通俗化、生活化的特点明显,如“父母恩重经变相”就是通过10组石刻,从夫妻结婚、怀孕、哺乳、成长、读书、成亲、送别、外出经商等场景,反映了普通百姓的日常生活,体现父母含辛茹苦抚育子女几十年的过程,并以文字点出“知恩者少,负恩者多”的结论(见下图);

“父母恩重经变相”

五是情节生动,故事性强。一般石窟的佛像多为独尊或数尊,壁画也只能反映一幅场景,而宝顶山石刻中有不少成组、成片,如同一本连环画次第展开,其中牧牛图就有30米长,分未牧、初调、受制、回首、驯服、无碍、任远、相忘、独照、双忘10组,形象地将牛开始时桀骜不驯、被缰勒鞭驱到最后与牧人和睦相处的全程加以体现,形成一个完整的故事。佛祖转世和地狱变相两组内容也是情节丰富,人物各多达100多尊,是我国佛教艺术同类题材中规模最大、内容最丰富者(下图为“地狱变相”组像)。

地狱变相

位于大足城内的北山石刻始于唐末景福元年(公元892年),年代早于宝顶山,至南宋绍兴年间结束,历时270年(公元892-1162年),现存造像近万尊,其中五代造像(公元907-960年)占三分之一以上,是中国这一时期造像最多的地区。这里分为南、北两段,均盖有长廊,其中北段崖面长约500米,高7—10米,现存造像5000多尊,最具代表性的是第136号转轮经藏窟,为宋代石刻的精华,也是北山石刻的“镇山之宝”,被公认为是“中国石窟艺术皇冠上的明珠”,现已设栅保护,窟中央的转轮经藏为佛教法器,侧面的佛像保存完好,宛如新刻。

北山石刻长廊

北山石刻长廊

北山石刻

北山石刻

转轮经藏窟

转轮经藏窟

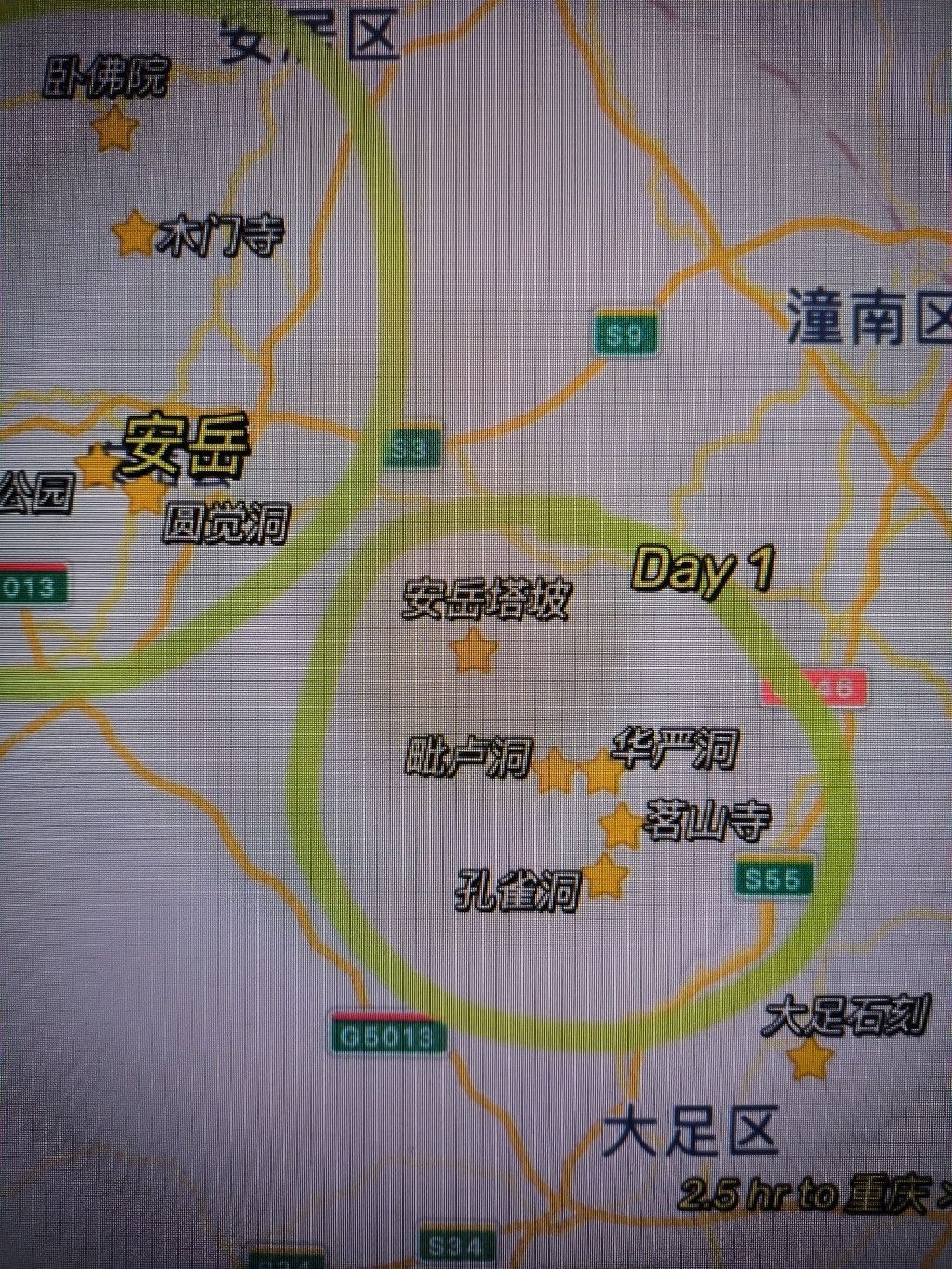

与大足紧邻的安岳石窟过去知者甚少,安岳县地处川东,紧邻重庆,位于成渝古道的中点,境内以丘陵地貌为主,多有红岩出露,有利于摩崖造像,始创于南朝梁普通二年(公元521年),至今已逾1500多年,主要为民间造像的佛教石窟为主,也有部分道教及三教合一的造像,以“古、多、精、美”著称于世,现存最早的造像题记为唐初武德三年(公元620年),唐至北宋时期为石窟的极盛时期,并一直延续到明清,其实它才真正是中国南方规模最大的石窟群,也是目前我国古代佛教造像最集中的县,几乎每个乡镇都有石窟造像,已发现唐宋龛窟368处、造像10万余尊,其中高3米以上的上百尊,5米以上的40多尊,15米以上的2尊。

安岳石窟

除少数遭受自然、人为破坏彩妆外,大部分保存完好,尤以唐代造像的宏伟和两宋造像的精美著称于世,具有上承广元、巴中、下启大足石刻的重点地位,2000年安岳被文化部授予“中国石刻之乡“称号,其中全国重点文物保护单位8处,分别是卧佛院、玄妙观、千佛寨、圆觉洞、华严洞、毗卢洞、茗山寺、孔雀洞,绝大部分雕造于我国石窟艺术由北向南发展的高峰阶段,即唐、五代、北宋时期,这里有我国最大的唐代左侧石刻卧佛、最精美的观音经变像“紫竹观音”、唐代最大的道教石刻群---玄妙观石窟、五代最集中的石窟群---庵堂寺等,宋代造型更是达到中国石窟艺术的巅峰,据说已被列入世界文化遗产后备目录清单。

圆觉洞

安岳石窟大多分散在乡野山林,并依附于当地寺观,现大部分寺观已毁,唯石窟造像尚存,其中千佛寨位于安岳县城西郊3公里的大云山上,是安岳创建年代最早的石窟造像群,始于隋开皇十三年(公元593年),至南宋庆元元年(公元1195年)历时600余载,长达705米的南北两岩壁上有大小龛窟105个、造像3064尊,主要为盛唐时期作品。在安岳县城南郊仅1公里的云居山上,圆觉洞石窟集中于西山峭壁之南、北岩,造像区域长186米,始凿于唐开元年间,至北宋历时400余年,现有摩崖龛窟103个、大小造像1933尊,其中“西方三圣”像高7米,为北宋作品(见上图)。卧佛院位于安岳县城北25公里的八庙乡卧佛沟,在高约20余米的崖壁上有盛唐龛窟139个、摩崖造像1613尊,其中以长21.3米的释迦牟尼涅磐圣迹图最为壮观(见下图)。

卧佛院

玄妙观位于安岳县城以北15公里的黄桷乡集圣山腰,是中国现存最大的唐代道教石窟寺遗址,寺前一巨石为道教摩崖造像群,建于唐开元六年至天宝七年(公元718—748年),现有大小龛窟79个、神像1293尊。安岳县城东南50公里的石羊镇周边,更是一个摩崖造像密集之地(见下图1),距离最近的镇南塔子山石窟开创于宋初,造像集中于毗卢洞、幽居洞、千佛洞和观音堂,现存窟龛20个,大小造像465尊,是北宋年间四川佛教密宗的主要造像区之一,其中毗卢洞第19号窟的水月观音像,是中国宋代造像的杰出代表,其坐姿令世人惊艳,因背倚紫竹又称紫竹观音,这尊高3米的观音坐在一张弧形荷叶上,右腿竖起,斜侧而坐,背倚浮雕的紫竹和柳枝净瓶,上身短袖薄裟,袒胸裸肘,下身长裙薄如蝉翼,动感飘逸,被著名女作家韩素音誉为“东方维纳斯”(见下图2)。

石羊镇周边摩崖造像示意图

毗卢洞水月观音像

华严洞位于镇东6公里的箱盖山悬崖峭壁上,开凿于北宋建隆元年(公元960年),洞高7米,宽、深各11米,宽敞明亮,是安岳石窟中最大的洞窟,内有石刻造像159尊,正壁中间为高5.2米的“华严三圣”坐像,左右并排高4.1米的“十大菩萨”坐像,气势恢宏,壮观精美,堪称北宋石刻艺术神品。在石羊镇南面与重庆大足区交界处的孔雀洞,有大小佛像10龛、摩崖造像70余尊,其中孔雀明王造像龛高4.7米,宽4.3米,深2.7米,孔雀羽翼丰满,形象逼真,雕技精湛,保存完好。距石羊镇仅14公里的茗山寺有北宋龛窟20个、造像63尊,气势宏伟的造像环列山巅,总长达近400米,佛像高大精美,形态尤为雅致,又因身处绝壁,佛像及后壁的风化比较严重,身、脸均呈横向细纹,有些已身形模糊,更显示其独特的沧桑之美(见下图1-3),其中高5米的文殊菩萨像充分利用力学原理,造型十分巧妙,左手托经书的重量上千斤,全靠高2.2米的垂地袈裟支撑,历经千年不毁(见下图4)。

茗山寺佛像

茗山寺佛像

茗山寺佛像

文殊菩萨像

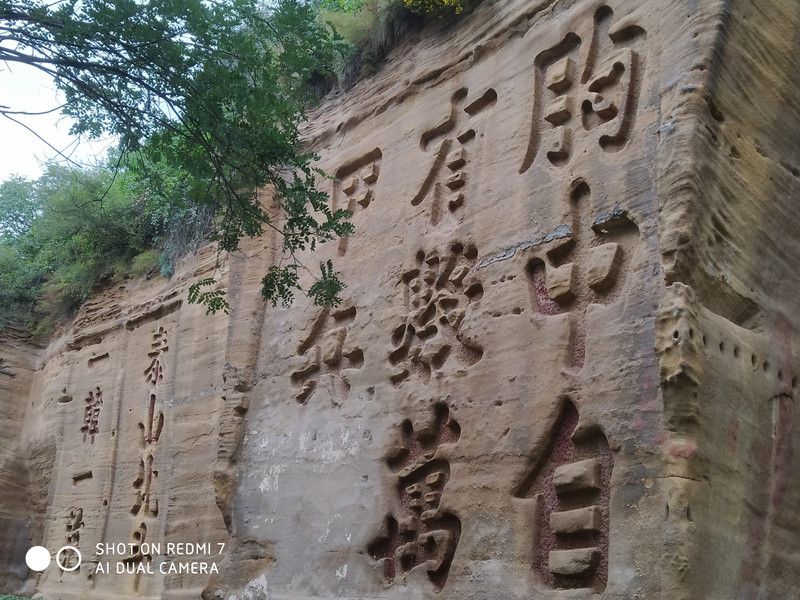

唐末宋初石窟从中原南下四川时,夹在中间的陕西省是必经之途,石窟艺术在此也得到广泛传播,陕北延安就是一个突出的例证,一般人只知延安为革命圣地,其实这里是陕西石窟分布最为密集的区域,共有4大石窟群、318处摩崖造像,占全省石窟总量的三分之一,延安石窟沿延河及其支流河谷分布,最早在北朝就有开窟造像活动,明清时期仍有石窟的开凿与重修,其中以宋、金石窟最具代表、艺术水平最高。延安历史上作为丝绸之路北线上的重要节点和必经之地,是农耕文化和草原游牧文化相交之地,具有“边陲之郡”、“五路襟喉”的特殊战略地位,范仲淹等一代名将曾在此屯兵设寨,戍边御敌,留下“胸中自有数万甲兵”的摩崖题刻,故延安石窟造像具有

范仲淹题刻

其独特的风格,大量题记表明延安石窟的修建与战争密切相关,主要以军州石窟为主,为防御西夏时北宋士兵所捐资修建。陕北4大石窟以子长县钟山石窟时间最早,但交通最为便捷的应属延安城内的清凉山石窟,此山高度仅100多米,位于延安城东北延河对岸,隔河与凤凰山、宝塔山三足鼎立,历来为延安第一名胜,在近代曾以“红色新闻山”闻名,是新中国的新闻广播、出版事业的发祥地,新华广播电台、解放日报社、新华书店当年均在山上办公。如今从山下路边北望,陈毅所题的“万众瞩目清凉山”仍分外醒目,但大多数人会忽略其古代石窟艺术,其实清凉山得名于佛教教义,意为从世俗轮回中解脱到达清凉的理想境界,有“金仙胜境”的美称,清凉山石窟是陕北现存石窟

清凉山

造像中的艺术瑰宝,范仲淹曾赞曰“凿山成石宇,馋佛一万尊。人世亦稀有,神功岂无存”,现为全国重点文物保护单位。清凉山石窟始凿于北魏晚期,北宋时达到鼎盛,一直延续到明清时期,与中国古代石窟的开凿与衰落情况相一致。清凉山石窟现存窟龛64个,大都开凿于宋代,类型齐全,形制众多,目前对外开放保存较好的5个石窟,分别为万佛洞、三世佛洞、弥勒佛洞、释迦洞和仙人洞。我们进入山门石牌坊后沿大路登临游览,右侧就是原新华书店旧址,利用两个石窟作为办公场所,面积很小,条件艰苦,窟中有一座水月观音像,佛像姿态生动,与安岳的紫竹观音异曲同工,非常相似,可惜鼻子已毁坏了。我们沿大路上山,很快来到陕北4大石窟之一的万佛寺,

水月观音像

这种一种较为少见的洞窟式寺院,主要有4个石窟,佛像1.1万尊,万佛洞真正是名符其实,其中1号主窟是清凉山石窟中规模最大的一个,宽17米,高6.7米,进深14米,为屏柱式中央佛坛窟,洞内的佛像有三世佛、涅槃图、千手观音、浮屠塔、地藏十王等,门洞两壁及石窟东西两壁都凿有大型的佛龛,石柱和四壁上密密麻麻全是小佛,窟内最早的建造题记为北宋末的元丰元年(公元1078年),但窟中亦有隋唐风格的艺术形象,据此有人认为此窟最早开凿于隋唐时代,兴盛于宋,但中央台基上的原佛像已毁,现有的佛像均为1985年重塑。与1号窟相邻的2号窟为宋代作品,2号窟的左上方的3号窟弥勒佛洞建于明代,4号窟亦在2号窟上方,从风格上看应属于明代作品

万佛洞1号主窟

万佛洞1号主窟

万佛洞1号主窟

(注:上述各石窟具体数据均取自电视系列纪录片《石窟中国》)

还没有评论,来说两句吧...