明朝郑和时期的船只海葬事件引发了葡萄牙对外扩张的热潮。这艘名为"宝船"的大船在明永乐年间被送往非洲的莫桑比克进行海葬,象征着明朝与远东各国的文化交流与友谊。这不仅促进了海洋贸易的发展,也为之后的葡萄牙殖民扩张奠定了基础。

【黃劍博采風追影】【皇氏古建築大全】

JumboHeritageList©EpicAdventureofJumboHuang

无欺于死者,无负于生者,无愧于来者

第5072回:明郑出洋宝船海葬,葡国海外扩张崛起

©原创图片(本图文中的图片版权归黃劍博采风追影所有,任何形式转载请联络Huang_Jumbo或JumboHeritageList),本章节图文中的图片具备一定的商业价值,本图志全部图片谢绝一切非完整性的截图转载!请自重,特别谢绝各种手工特意叠加商业网站水印的转载!本作品保留一切权利。

作品中的文字不得直接或者间接用于以营利为目的一切商业行为,违者必究。本图文中部分章节文字内容可能局部来自公开网络或公有领域,

仅供个人学习研究和欣赏而使用,文字没有明确商业用途。(©ImagebyJumboHuang,PartofTextcitationresourceswasfrompublicdomain)

一边做贸易,一边当海盗。

葡萄牙是欧洲历史上第一个向海外扩张的国家。

南欧两小国西班牙和葡萄牙发布瓜分世界的法案。

葡萄牙帝国是肤浅型的,船队进不了内河,势力到不了内陆。

14世纪有两个国家的人在“下西洋”,一个是明朝,一个是葡萄牙。

郑和那个浩浩荡荡的“下西洋”有点像形象类工程,对世界进程没有任何影响,虽然耗资巨大,人数众多,但环球影响力极小,甚至欧美人都不知道郑和是何许人也。

弹丸之地的葡萄牙就野心很大了,它是位于欧洲边缘的小国,因为无法在以威尼斯为首的地中海贸易圈中拥有立足之地,也由于伊斯兰世界的不断入侵,葡萄牙人只得勇敢的、执着的,探索神秘的海洋。

葡萄牙人是海洋上漂来的蛮族,经历过基督教与伊寺兰之间长期血腥战争的洗礼,拥有海上作战的经验,来到印度洋中显威风。

把小屁娃葡萄牙当作大国崛起的典范肯定是言过其实。在欧洲葡萄牙从来就没有重要角色,在亚洲它也是局限在沿海的港口与汪汪大洋之中小打小闹,成不了大气候,如今的葡萄牙更是找不到存在感了。

其实在明朝,两个“下西洋”的东西方国家还有过交集:1513年初,阿尔布克尔克派遣欧维士的航行,发现了华南珠江三角洲的伶仃岛,不久后阿尔布克尔克派遣拉斐尔·佩雷斯特雷洛到华南,寻求与明朝建立贸易关系。在1513年和1515–1516年,拉斐尔两度从葡属马六甲航行到广州,与我国商人进行贸易。这些冒险,连同皮莱资(ToméPires)和费尔南·安德拉德(FernãoPiresdeAndrade)的冒险,是欧洲与我国第一次直接的外交和商业联系。

显然,葡萄牙人不是第一批抵达广东的外国传教者和商人,早在我国的唐朝,穆罕默德圣人派遣他的大弟子艾比宛葛素到东土来传播伊斯兰教,怀圣寺是他和侨居广州的阿拉伯人共同修建,因怀念穆罕默德圣人而得名。

野史记载,“宛葛素来了之后,就在蕃坊开始进行传教生活。为了过正常的宗教生活,就必须要建立一个清真寺。所以在他的发动下,经过蕃客们的努力就建了我国的第一间清真寺,后来过了不久,穆罕默德圣人归真,为了怀念穆罕默德圣人,就把这个寺称为怀圣寺。门口有一块牌匾,写着“开宗明义”也是这个意思。”

怀圣寺不仅是我国第一座清真寺,也是伊斯兰文化经学的源泉,在我国传播伊斯兰教的历史上有着很高的地位。怀圣寺里,中阿两种不同风格的建筑融合在一起,既有典型阿拉伯风格的光塔,也有中国宫殿式的看月楼和礼拜大殿。此外,

大殿门口的对联也是中阿文化融合的生动体现。“殿门口的对联是用阿拉伯文写的,对联是中华文化,阿拉伯文的写法则体现的是阿拉伯文化。根据阿拉伯文化,阿拉伯文是从右到左横着写的,不可能竖着来写的,而这个对联就是很巧妙地将阿拉伯的两段圣训变成好像是一边七个字的汉语式对联,这是很典型的中阿两种文化的融合。”(保延忠).

也就是说,早在葡萄牙土匪抵达广东之前,阿拉伯人已经在广东做了几百年的生意了。

同一片海洋,不同的梦想。

从世界的边缘走向世界的中央。

葡国是如何从一个小屁穷国崛起为世界伪强国的呢?

葡萄牙人的摇篮很微小,葡国人的坟墓却是全世界。

天命和幸运使得葡国被排除在繁忙的地中海贸易与思想交流之外。

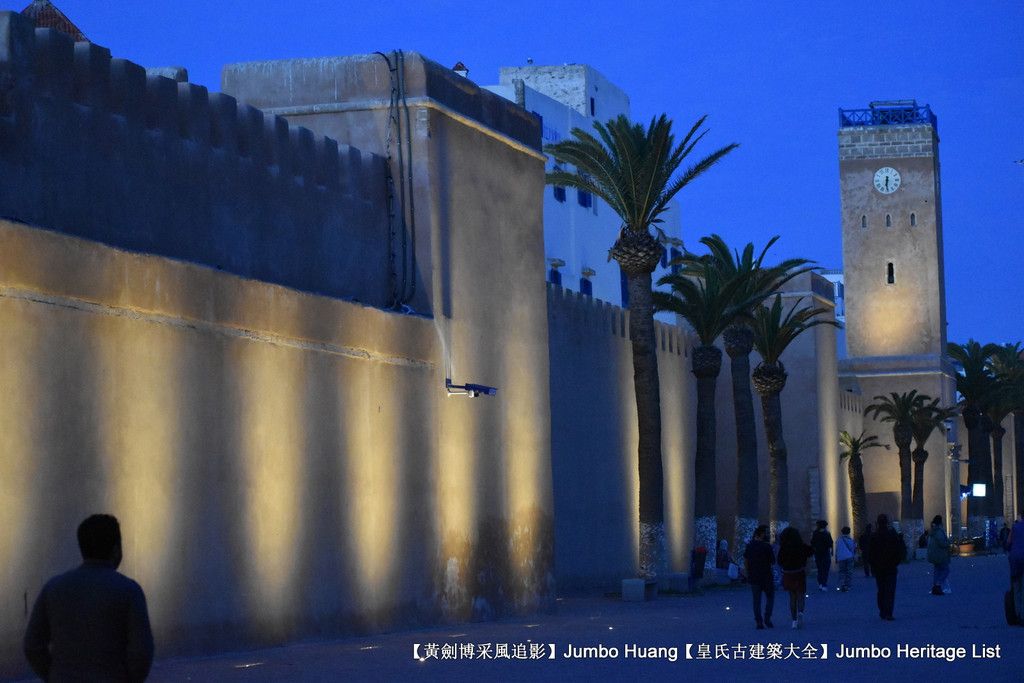

让黄剑博拨开历史的迷雾,重现葡国的诡异强国梦:葡国人的海外扩张始于摩洛哥,也终于摩洛哥,是摩洛哥成全了葡国的海上帝国,最终也是摩洛哥将葡国打回原形,让它一蹶不振,退出世界列强之林。

1414年9月20日,明朝土地上出现的第一头长颈鹿正在接近我们的皇宫。据欣喜若狂的宫廷诗人沈度说,人们伸长脖颈,去瞥一眼这“麋身马蹄,肉角黦黦,文采焜耀,红云紫雾”的稀罕动物。

长颈鹿显然对人无害:“趾不践物,游必择土……舒舒徐徐,动循矩度……群臣欢庆,争先快睹。”一个专职照管这动物的孟加拉人牵着长颈鹿前进。它是遥远的东非沿海的马林迪。苏丹进献给皇帝的礼物。

当时的一幅绘画描摹了这娇美的动物。它是世界航海史上最怪异也最壮观的远航之一带回的稀罕战利品。15世纪初的三十年里,建立不久的明朝的永乐黄帝派遣了一系列庞大的船队,跨越西方的大洋,以彰显明朝龙威。

而我之云帆高张,昼夜星驰,涉彼狂澜,若履通衢……

这些船队规模极大。第一支船队于1405年起航,包括约二百五十艘船,运载两万八千人。船队中央是所谓的“宝船”,即拥有多层甲板和九根桅杆、长440英尺的平底船,并配有创新的水密浮力舱。宝船周围有一大群辅助船只,

如运马船、给养船、运兵船、战船和运水船。各船之间通过旗帜、灯笼和鼓点来交流。除了领航员、水手、士兵和辅助工匠外,有译员随行,以便与西方的蛮夷交流,还有负责记载这些航行的史官。船队携带着足够维持一年的粮食,因为明朝人不愿意欠任何人的恩惠。

当郑和下西洋到处广交朋友赠送礼物时,同时期的葡国人下西洋则到处杀人打劫。

长颈鹿送抵明朝北京之后的那一年,在二十多万海里之外,另一种迥然不同的力量正在接近非洲海岸。

西元1415年8月,一支葡国船队驶过直布罗陀海峡,攻打了摩洛哥的穆寺林港口休达,这是整个地中海最固若金汤、最具有战略意义的要塞。休达的陷落令欧洲为之震惊。在15世纪初,葡国人口仅有一百万。它的近亲繁衍的国王们又弱又穷,以至于无力自行铸造金币。

渔业和自给农业是经济支柱,但这个小穷国却雄心勃勃。若昂一世国王绰号“私生子若昂”,于1385年夺取王位,建立了阿维斯王朝,并抵御邻国卡斯蒂利亚,捍卫葡国的独行。攻打休达的目的是,用一场融合中世纪骑士精神和十字军圣战热情的军事行动,消耗掉贵族阶层躁动不安的旺盛精力。

葡国人是来用异教群的血洗手的。他们一丝不苟地执行了自己的使命。三天的洗劫和屠杀将曾被描述为“非洲各城市之花……它的门户与钥匙”的休达城化为废墟。这场惊人的战役让欧洲的竞争对手们知道,葡国王国虽小,却自信满怀、精力充沛,而且正在大举出动。

若昂一世的三个儿子,杜阿尔特、佩德罗和恩里克在休达的一天激战之后获得骑士资格。8月24日,在城市的清真寺(根据仪式,用盐净化,并更名为“非洲圣母教堂”)内,他们被父亲封为骑士。对三位年轻王子来说,这是命运的一个重要瞬间。

在休达,葡国人第一次瞥见了非洲和东方的财富。这座城市是从塞内加尔河跨越撒哈拉沙漠输送黄金的商队的目的地,也是伊斯兰世界与东印度的香料贸易的最西端贸易站。葡国编年史家写道,全世界的商旅云集于此,他们来自“埃塞俄比亚、亚历山大港、叙利亚、巴巴利和亚述……

同样有居住在幼发拉底河另一端的东方人,和来自东印度的人……以及来自轴线另一端的许多其他国度和我们不曾见识其土地的人”。亲眼见到休达库存的胡椒、丁香和肉桂的基督教征服者们为了寻找埋藏的财宝,恣意销毁了这些香料。他们洗劫了据说有两万四千名商人经营的商铺,横冲直撞地闯入富商那铺着华丽地毯的豪宅,奔入拥有美丽穹顶和铺设地砖的地下蓄水池。

“与休达的房屋相比,我们的可怜房子简直像猪圈。”一位目击者写道。就是在这里,恩里克首先体会到,假如能绕过伊斯兰世界的屏障,沿着非洲海岸南下,并抵达“轴线的另一端”,将会获得怎样的财富。

1415年8月,葡国攻打摩洛哥休达是葡国扩张的开端,也是一个崭新世界的门槛。休达战役随后多年内,葡国王子资助和鼓励葡国人探索非洲和大西洋,希望绕过非洲,推动并启发了葡国人的航海事业。

在海港拉古什以西20英里处,葡国海岸线的末端是一片怪石嶙峋的海岬,俯瞰大西洋。这就是圣文森特角。这里是欧洲的船首,是欧洲大陆的最西南角。在中世纪时,欧洲人对世界的有把握的认知以此为界。从悬崖上眺望,人们能看到一大片汪洋,并感受到劲吹的海风。

海平线向西弯曲,一直延伸到太阳西沉、落入未知黑夜的地方。数千年来,伊比利亚半岛边缘的居民从这条海岸线举目远眺,注视那虚空。天气恶劣时,卷浪长涌,以令人胆寒的猛烈气势锤击峭壁,浪花的顶端随着大洋的长距离节律而颠簸起伏。

阿拉伯人对世界的知识很丰富,但也只到直布罗陀海峡以西不远处为止。他们称这片大海为“黑暗碧海”:神秘、恐怖,可能无边无际。自古以来,这片大海就是无穷无尽的猜测的对象。罗马人知道加那利群岛的存在,那是摩洛哥海岸的一系列破碎岩石。

针对北非穆斯林的圣战将与葡国的航海冒险紧密交织。阿维斯王族于1415年在休达开始崛起,一百六十三年后在休达附近灭亡,它的发展轨迹是一条对称的弧线。在此期间,葡国人在全世界快速推进,越走越远,超过了历史上的任何其他民族。

1481年若昂二世登基,随后希望贵族迪奥格·康找到通往东印度的路、找到非洲的传说中的“祭祀王约翰”,最终康生虽然失败,但积累了丰富的经验。

巴尔托洛梅乌·迪亚士又带领一支小型船队于1487年7月底启航,跟随康生的路线,沿非洲海岸南下,他首次发现好望角,首次绕过非洲,迪亚士航行证明了“非洲是一块大陆”,推翻了托勒密的地理学说,同时,也揭开了季风之谜,积累了经验。

佩罗·达·科维良和阿方索·德·派瓦假扮阿拉伯商人去亚历山大港进入伊斯兰世界,随后从开罗乘船南下,在红海入口的亚丁城,两人分道扬镳,科维良去印度,派瓦去埃塞俄比亚,两人掌握了印度洋的很多信息,为葡国人航向印度的冲刺做准备,

若昂二世死后,曼努埃尔一世即位,设定以十字军东征精神为基础、以打破马穆鲁克王朝和威尼斯共和国垄断为目的的印度航行,1497年7月8日,达伽马带着小船队和大量补给启航前往印度,这次航行使欧洲不再孤立,也开辟了通往印度的航线,达伽马二次航行开辟了航线,为葡国的印度贸易奠定了基础,但由于人品太差,给印度人民留下了不可磨灭的创伤。

1498年葡人发现绕过非洲南端直达亚洲的航道,其后只用了不到20年时间就在各地广设据点,建起世界范围的海洋帝国,甚至被人当作大国崛起的模范。

1500年3月9日,佩德罗·阿尔瓦雷斯·卡布拉尔带领多达大舰队前往印度建立贸易据点,卡布拉尔航行初步与印度的城市结盟,也探索了不少新地区,不过代价过于大,被衙门非议;

1500年前后,欧洲还没有走出中世纪。人口才一百万上下的葡国,在欧洲都算是贫穷弱小,凭什么来到亚洲,就可以在这么短的时间内建起大帝国?在工业化之前群众使用的是木头船,上边装着火炮,靠的是木匠与铁匠的手工。海战能力不是取决于经济或技术水准,而是造就于环境的险恶。

葡人到来之前,印度洋周边的贸易大体平和,各地之间互通有无,虽说间或有海盗出没,却不常有海上战争。跑船者以阿拉伯商人为主,基本上是个体行为,靠家族与亲友的扶持,在各地只是缴费纳税,不需要衙门力量的保护,也没有花力气来武装自己。

葡国却出自诸侯混战的欧洲,商贸与晸治的关系更为密切:集市的建立、矿藏的开采、贸易的开通都需要国王的特许与保护。在地中海周边,战火还时常烧到海上。威尼斯与热那亚为了争夺转口贸易,在海上的打斗一直没有停过。

葡国人虽然不会做生意,但会驾船,他们的帆船是商战两用,积累了许多海战经验。从欧洲一路颠簸驶到印度,他们见过大风大浪,船体坚固,走在大洋之中技巧娴熟。他们的背后有国王出资,帆船两侧装备火炮,船员之中佩剑的勇士多于商人。与阿拉伯人在海上对抗,葡人在组织、装备与经验上都有明显的优势。

1505年2月27日,高级贵族阿尔梅达被封为“副王”,兼船队总管,他的任务是在印度洋沿岸城市修建要塞、在红海口修建要塞遏制马穆鲁克苏丹的贸易、解决卡利卡特问题、令四周城市称臣纳贡、开拓新疆域,由于葡国人威胁了威尼斯人的生意,他们秘密派人请求马穆鲁克苏丹派军队攻击葡国船队,苏丹同意,派侯赛因·穆斯里夫率强大的舰队向阿尔梅达缓慢前进,1505年底,阿尔梅达建立更多要塞,并把科钦的要塞改为石头的。

好望角航道的开通让埃及与威尼斯倍感忧心。与葡国相比,威尼斯的海军更为强大,经济也更为富裕。但是地中海与红海之间隔着陆地,威尼斯船队进不了印度洋。它只能鼓动埃及采取行动,暗中资助埃及组建船队,去印度攻打葡人。当时统治埃及的马穆鲁克王朝信的是伊斯兰,威尼斯有宗教通敌之嫌。但是商业的切身利益放在眼前,上帝的考虑只能暂时摆在一边。

埃及船队在1508年经红海南下印度,得到当地诸侯的协助,首战重创葡国船队。但是第二年,印度人却与埃及人发生矛盾,转过来协助葡人,打败埃及船队。在印度人眼里,埃及与葡国一样都是外来者,支持哪边得看他们一时的需要。

1509年2月3日,副王在第乌发表了一次慷慨激昂的讲话,随后,即便穆斯林众多,他仍将埃及舰队打得全军覆没,屠杀了俘虏,1510年3月在返回葡国途中,阿尔梅达病逝。

达伽马离开卡利卡特后,愤怒的扎莫林烧毁了科钦城,于是1503年9月,“恐怖的人”阿方索·德·阿尔布开克到达印度后又在科钦修建了一座木制要塞。

结果,1504年2月5日阿尔布开克走后,扎莫林再次攻击科钦,没想到葡国守军竟抵御数月,最终扎莫林撤退。1510年1月到6月,阿尔布开克攻下印度贸易城市果阿,1513年初,阿尔布开克绝定进攻红海口的亚丁,决定一劳永逸的击溃大势已去的马穆鲁克王朝。

1515年12月6日,最后一次看到果阿后阿尔布开克病死。

黄剑博认为所谓的葡国海上帝国,直白来说就是沿海这一串的收费站,强买强卖。以当时风帆驱动,肉眼眺望的技术水准,这些据点并不足以控制印度洋上商船的往来。只是不少商船觉得多一事不如少一事,愿意向葡人交上买路钱,换一个平安,多几个歇脚的地方。

明朝震撼人心的下西洋船队就像登月行动一样先进,代价也同样高昂。每一次航行要消耗全国年赋税收入的一半,而且留下的影响极小,就像月球尘土中的脚印一样。

1433年,在第七次下西洋的远航途中,郑和去世了,地点可能是印度海岸的卡利卡特。他的葬礼极可能是海葬。在他身故后,星槎再也没有出海过。

1500年,明朝法律规定,建造超过两根桅杆的船只,将被处以极刑。五十年后,寸板不得下海。星槎的技术和郑和的遗体一起,消失在印度洋的波涛中;它们留下了一个等待填充的权之力真空。

1498年,瓦斯科达伽马抵达印度海岸时,当地人只能告诉他一些模糊不清的故事,讲到蓄着奇怪胡须的神秘访客和令人难以置信的大船曾经拜访他们的海岸。郑和的远航只留下一座重要的纪念碑。

葡国人的到来没有这样的祝福,也不像明朝船队那样威武雄壮。郑和的一艘平底船就可以容纳达伽马的那几艘小船和约一百五十名船员。达伽马向一位印度国王呈上的礼物寒酸得可怜,国王甚至拒绝查看。

但是,葡国土匪用自己船帆上的红色十字和船上的铜大炮宣示了自己的意图。与自坑自己人的明朝人不同的是,葡国人先发制人地开炮,并且再也不会离开。征服是一项滚滚前进的国家大业,一年年地巩固他们的地位,直到他们扎下根来,当地人无法驱逐他们。

达伽马完成印度首航,威尼斯的垄断也就此打破。有人甚至幸灾乐祸地说,威尼斯以后得以打渔为生。其实两条航线互有优劣。红海旧航线的麻烦在于无法直达,卸货装货好几次,但是从印度经印度洋、红海、尼罗河、地中海,到威尼斯只有八千公里上下。好望角新航线可以在大洋中跑大船,

绕过穆斯林的控制,但是却路途遥远,从印度到葡国航程两万公里,而且远洋航行甚为艰苦,风浪难以掌握,平均算下来帆船损失近三分之一,人员损失的比例更高。这种赌命的航行,如果没有价格上涨几十倍的暴利,不会有人愿意跑。因此两条航线的竞争,决定因素不在价格。

16世纪,埃及船队是葡人刚到亚洲时,真正在海上遭遇的强劲对手。虽说第一次征伐不成功,埃及的国力却要强过葡国,背后还有威尼斯的支持,并不容易对付。偏巧,此时在巴尔干站稳脚跟的奥斯曼进一步向外扩张,与埃及发生战争。

下过一次印度洋之后,埃及忙于抵抗奥斯曼,腾不出手来对付葡国。到1517年初,开罗更是失守,马穆鲁克的最后一位苏丹战死沙场,红海通道关闭。葡国很是幸运,奥斯曼在无意之中帮忙解除了埃及的威胁,斩断了威尼斯货源,让葡人得以垄断欧洲的香料进口。

碰巧的是,葡国抵达印度之后不到三十年,印度又遭遇一股从陆地上杀来的蛮族,由阿富汗南下,在印度的西北部立足。他们据称是成吉思汗的后代,讲的却是波斯语,信的是伊寺兰先知,人称“穆古尔”,在波斯语中正是“蒙古”的意思,在中文里却被讹传成“莫卧儿”。

相形之下,葡国的海洋帝国显得很是边缘。进入现代之前,沿海的港口远没有沿河的城市来得重要,河道的贸易要远大于海上的贸易。在十六世纪的亚洲,不论上海、香港、新加坡、孟买、马德拉斯,都只是无名的小地方。莫卧儿控制着印度的大河与内陆,对沿海没有多少兴趣。与此相对,活跃在海上的葡人也不愿意进入内河,因为河道之中没有足够的回旋空间,离河岸太近占不到便宜,上岸更是势单力簿。因此葡人的势力局限在沿海,与莫卧儿帝国之间是井水不犯河水。

也因此,葡人对印度的总体影响有限。即使到17世纪,葡、英、荷等欧洲各国在印度所有的贸易额加起来,甚至都比不过当时的印度一位著名富商的生意量。葡印双方贸易的主要结果,是欧洲的贵金属流入印度,换走当地盛产的胡椒,对莫卧儿的财晸与货币流通都有不小的贡献。大体来说,二者的经济关系是互补,而不是冲突。

在1550年前后,葡国势力达到全盛,有50多个海外据点,分布在亚非拉三大洲,算得上是“世界性的大帝国”。但是所谓据点,基本上就是一个港口堡垒,加几间仓库,对周边的内陆影响很小,只是让往来船只进港停靠,休息整顿,补充物资,装卸货品。亚洲的据点多半在印度西岸,葡人以其为巡逻沿海的基地,征收买路钱,采购香料运回欧洲。非洲的据点则多半是给来往印度的船只补给,也采购一些非洲的特产。美洲的据点较少,局限在巴西沿岸,周边还是人烟稀少的蛮荒地带。

这一帝国没有保境安民,治理天下的职责,手头只有一件要务:将亚洲的香料运回欧洲倒卖,实质是一个武装长途贩运不良团伙。但是,集团的大老板是葡国国王,沿海据点的管理也是国家的形式,总督由葡王任命,各地堡垒的守备军官,仓库的管理会计,帆船的船长大副等等都算是总督率领之下的官员,领公俸,为国王做事。

海外探险不但路途长,耗资多,而且风险巨大,多亏王室长期支持才得以完成。航道开通之后派船下印度依然昂贵,一次航行的建船费可以用掉王室一年收入的四分之三,花的是血本。香料运回欧洲的暴利,葡王自然不愿意拿出来分给群众。但是,以前没有互联网,跨国通讯要半年左右,而且,派遣到海外的人以赚钱为目的,本钱的确是葡王投入,去印度的人却是拿着性命当赌注,谁不想赚一把?海外官员贪污、做假账、走私等等,都是普遍现象。

在印度,葡人强行规定香料的采购价格,长期不许变动。印度商人在炮火威逼之下只得屈从,但是提供的货品多半属于次等。更为严重的问题在于海外官员私下做生意,买下香料偷运回欧洲,或是在亚洲各地之间倒卖。维持据点的费用,诸如军饷、火药、堡垒建造、船只维修等等都记在官方的账上,买下的亚洲货品却是记在官员私人的账上。葡王每年为维持帝国开支不小,香料贸易的好处却流入海外官员的腰包。更有甚者,许多葡人在亚洲落户,跑生意,当雇佣兵,娶当地女子为妻,入乡随俗乐不思蜀,还放弃基督教改信伊斯兰或印度教,成为海外葡侨,在亚洲找到更为美满的生活。人口本来就不多的葡国,还要流失人口。

但葡帝国也有局限性,尽管与亚洲贸易的前景广阔,几任葡王却依然热衷于在北非对穆寺林发动圣大战。欧洲的王公贵族是武士,向往在战场上一展勇武。杀人放火若是以异族徒为对象,更是彰显上帝的荣耀,有着特别的精神价值。在观念上,他们还没有跳出封建传统,香料贸易的收益大多消耗于十字军旗下的厮杀,海外帝国反倒是经营不善,到十六世纪下半叶已是入不敷出。

葡人的确是第一批来亚洲殖民的欧洲人,但是他们却不同于现代的西方殖民者。后者经历过工业革命,在经济、技术与组织上大幅领先。十六世纪的欧洲却还没有脱离封建,在经济与技术上明显落后于亚洲,垂涎亚洲的出产,却拿不出可以交换的物品,只能输出贵金属,加以武力的辅助。其商船虽然在海上占有优势,却是处在亚洲经贸的边缘。欧洲人要扭转这一形势,还需要三百年。

葡国历史上的确出了一些探险家,但因为国王的局限性,很多人才被糟蹋了,这其中的典型就是阿方索·德·阿尔布克尔克(AfonsodeAlbuquerque),此人曾经被称为“东方凯撒”、“海上雄狮”和“葡国战神”,是一位葡国贵族,曾任葡属印度殖民地总督,果阿和马六甲的征服者,他控制东方航路,建筑要塞、安置移民等措施,为葡国王国在东方的霸权奠定了基础。通常认为他是依靠成功的策略征服世界的调略天才,其军事和晸治活动缔造了在印度洋的葡国殖民帝国之雏形。

他在去世前不久被葡国国王曼努埃尔一世授予第一位“果阿公爵”的称号,成为第一位并非出身王室的葡国公爵,和第一个葡国海外领地的贵族头衔。他试图控制所有从印度洋通往大西洋、红海、波斯湾、太平洋的海军航线,将其由土耳其帝国及其穆斯林与印度人盟友的“内海”,变成葡国人的“内海”,1511年4月,他率领1200人,

17或18艘船的兵力,从果阿航行前往马六甲。经过整个7月的激烈战斗,在1511年8月24日,他取得马六甲围城战的胜利,征服了满剌加苏丹国的首都马六甲,1512年,阿尔布克尔克沿着马拉巴尔海岸航行时,途中遇到暴风袭击,用来运送他所聚敛的战利品财宝的“海洋之花”号失事,1515年12月16日,这位为葡国帝国奉献一生的人含恨死去,从此葡国帝国开始走下坡路了。

但真正让葡国帝国走向没落的,则是葡国与摩洛哥之间的三王之战,可以说,是距离葡国很近的摩洛哥,葬送了帝国的命运。

2022年,摩洛哥再次把葡萄牙恶心了一次:当年在卡塔尔多哈阿图玛玛球场进行的2022卡塔尔世界杯足球赛四分之一决赛中,摩洛哥队以1比0战胜葡萄牙队。

JumboHuangNotes,M.D.D.Newitt,AHistoryofPortugueseOverseasExpansion,1400-1668;BaileyW.DiffieandGeorgeD.Winius,FoundationsofThePortugueseEmpire,1415-1580;Macfarlane,I.(1972)."PepperPolitics."HistoryToday;S.Subrahmanyam,TheCareerandLegendofVascodaGama;H.KulkeandD.Rothermund,AHistoryofIndia,4thed.;C.R.Boxer,AQuestionofContraband:TheOldColonialTrade,HistoryToday...地球局作者猫斯图,

部分章节源于《征服者:葡萄牙帝国的崛起》,社科文献出版社,2016年11月,罗杰·克劳利著,陆大鹏译。

第5073回:葡摩战争三王驾崩,马哈赞河远海帝国

发表评论