本系列游记以海南省博物馆为观察点,通过亲身体验和观察,深入了解海南的历史文化与艺术特色。从琼州古城到珊瑚礁世界,再到椰林风情小镇,每一处都充满了独特的魅力。通过对馆内展品的解读,我们对海南的文化、历史有了更深入的认识。这次观展不仅让我们看到了独特的海南风光,也让我们更加深刻地理解了中华文化的力量。

海南省博物馆是全国最年轻的省级博物馆,与海南建省办特区同步成长,1984年筹建,2008年开馆。经过多年不懈努力,馆藏文物数量和质量明显提高,现已成为展示海南历史文化、区域特色以及南海海洋文明的国家一级博物馆。

主体建筑共三层,由历史馆和艺术馆组成。历史馆(10-19号展厅)设有三个基本陈列:南溟泛舸——南海海洋文明陈列(一楼10-13号展厅)、方外封疆——海南历史陈列(二楼14-16号展厅)、仙凡之间——海南风情陈列(三楼17-19号展厅)。艺术馆(1-9号展厅)为专题展览:木中皇后——海南黄花梨陈列(二楼3号展厅)、香中魁首——海南沉香陈列(二楼4号展厅)、琼工坊——海南传统手工技艺陈列(三楼6号展厅)。

这次来参观时三楼的琼肴街——海南饮食文化陈列(7号展厅)、琼崖村——海南少数民族非物质文化遗产陈列(8号展厅)、琼戏台——琼州表演艺术陈列(9号展厅)暂停开放,多出来的时间正好到滨海大道、骑楼老街等地逛了逛。

展馆布局较为复杂,有20个展厅,最大的1200平方米,最小的200多平方米。建议参观时按展厅序号依次进行。如时间有限,可重点参观历史馆的11-19号厅,对海南总体情况有一个大概了解。

因建馆时间较短、积淀不够,琼博的文物规模和档次相对薄弱,目前有藏品26200件/套,其中一级文物51件/套,二级文物187件/套。这次三大镇馆之宝越王亓北青铜古剑、唐三彩立马俑、宋青白釉花口凤首壶,一个也没见到,但富有鲜明地域特色的文物,如树皮被、黄花梨、沉香、贝雕、椰雕、珊瑚石雕以及战国青铜绹纹环形器、汉“朱庐执刲”银印、汉弦纹双耳铜釜、唐青釉褐彩双联罐、明海瑞宗族木刻家谱、清《琼黎风俗图》等,让人觉得有看头、有价值、有意思。苏轼主题文物展中的诗词书画,让我对东坡先生的家国情怀、豁达人生、文学成就有了更深了解,感悟到“一蓑烟雨任平生”、“人间有味是清欢”的意蕴。此行还长了一个知识,海南岛的世居民族除了汉族、黎族,还有苗族、回族,海南回族使用的语言很特殊,与国内任何一种民族的语言、方言都不同,语言学家将它定为回辉话。

开始参观——

“南溟奇甸”一词源于明太祖朱元璋《劳海南卫指挥敕》,形容当时的琼州“南溟之浩瀚,中有奇甸,方数千里”。明代海南名臣丘濬依此作《南溟奇甸赋》,“南溟奇甸”遂成为海南的代称。

“南溟泛舸——南海海洋文明陈列”分为“丝路帆影”、“祖宗之海”两个单元,展示南海海域重要的沉船考古发现和出水文物,再现古代海上丝绸之路的荣光。

据古籍记载,远在秦汉时期,环南海沿海居民已航行于南海之上,穿越南海诸岛,进行大规模远洋航海、渔业生产和通商贸易,创造出丰富多彩的南海海洋文明。

西沙群岛发现的“华光礁I号”沉船遗迹和遗物,是南宋时期海外贸易的重要史迹,也是中国水下考古从近海走向远海的里程碑。

青白釉乳钉纹葫芦瓶(南宋)。西沙华光礁出水。

花卉纹菱口铜盘(明)。西沙北礁出水。

我国古代四大船型为福船、广船、浙船、沙船。福船是福建、浙江沿海一带尖底海船的统称,以行驶于南洋和远海著称。广船是广东沿海大型木帆船的总称,头尖体长,下窄上宽,结构牢固,适航性能强。浙船是浙江沿海一带的一种小型快速海船,船首形似鸟嘴,又名“鸟船”。沙船最早出现在江苏崇明(现属上海),因善于行沙涉浅而得名。

广船模型

福船模型。“华光礁Ι号”的船型据推测为福船。

水密隔舱

海南东部远洋渔民最早发现南海诸岛礁,并予以命名,世代以此作为传统作业渔场,成为我国开发南海的重要见证。

“方外封疆——海南历史陈列”通过“孤悬海外”、“方外封疆”、“岛海归宗”、“奇甸日新”四个单元,展示史前到民国时期海南的历史发展沿革和人文变迁。

海南省位于我国最南端,包括海南岛和南海诸岛及其广阔海域。先秦时期属百越部族之地,秦时为象郡外徼。秦汉之交属南越国。西汉元封元年(公元前110年)被纳入西汉版图。唐宋时期逐渐成为重要的海上丝绸之路中转站。元明清时期农业、手工业、商业得到很大发展。

中国犀牛上臼齿化石、亚洲象牙齿化石(更新世中期,距今约40万—60万年)

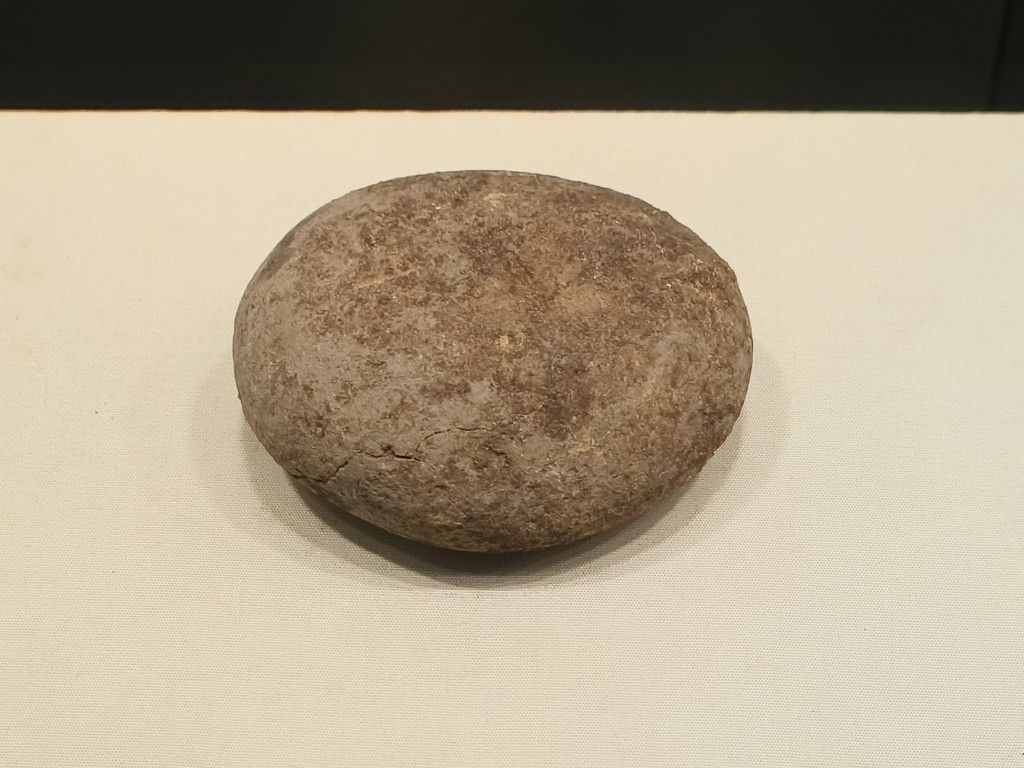

烧石(旧石器时代末期至新石器时代早期,距今约1万年)。表明人类开始用火、吃熟食,认识自然的水平在逐渐提高。

砺石(新石器时代)。也称磨石、砥石,用来打磨、砥砺器物。砺石的使用,被学术界称为旧石器时代的工业革命,是旧石器时代迈入新时期时代的重大转折点。

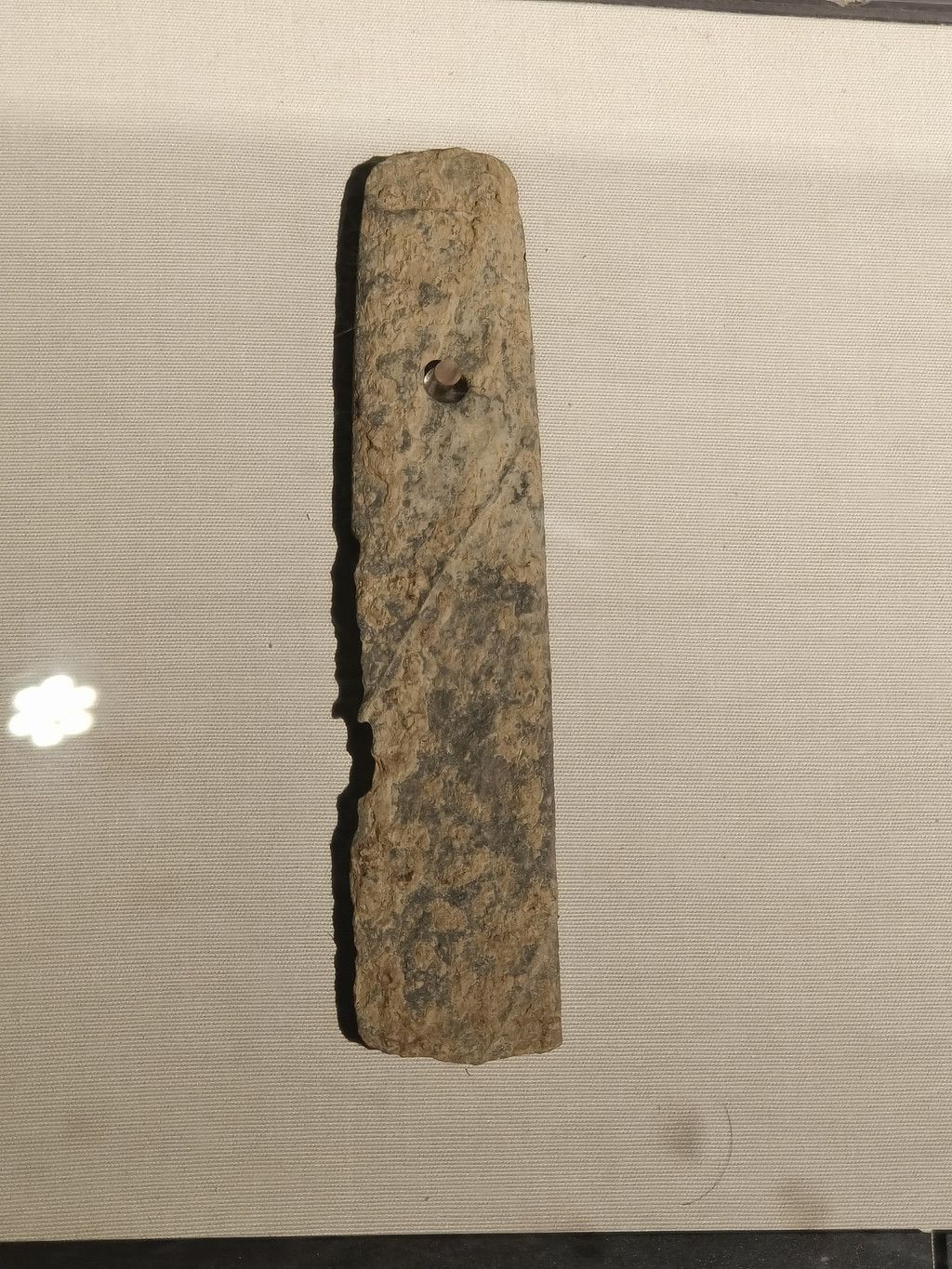

石刀(新石器时代)

石凿(新石器时代)

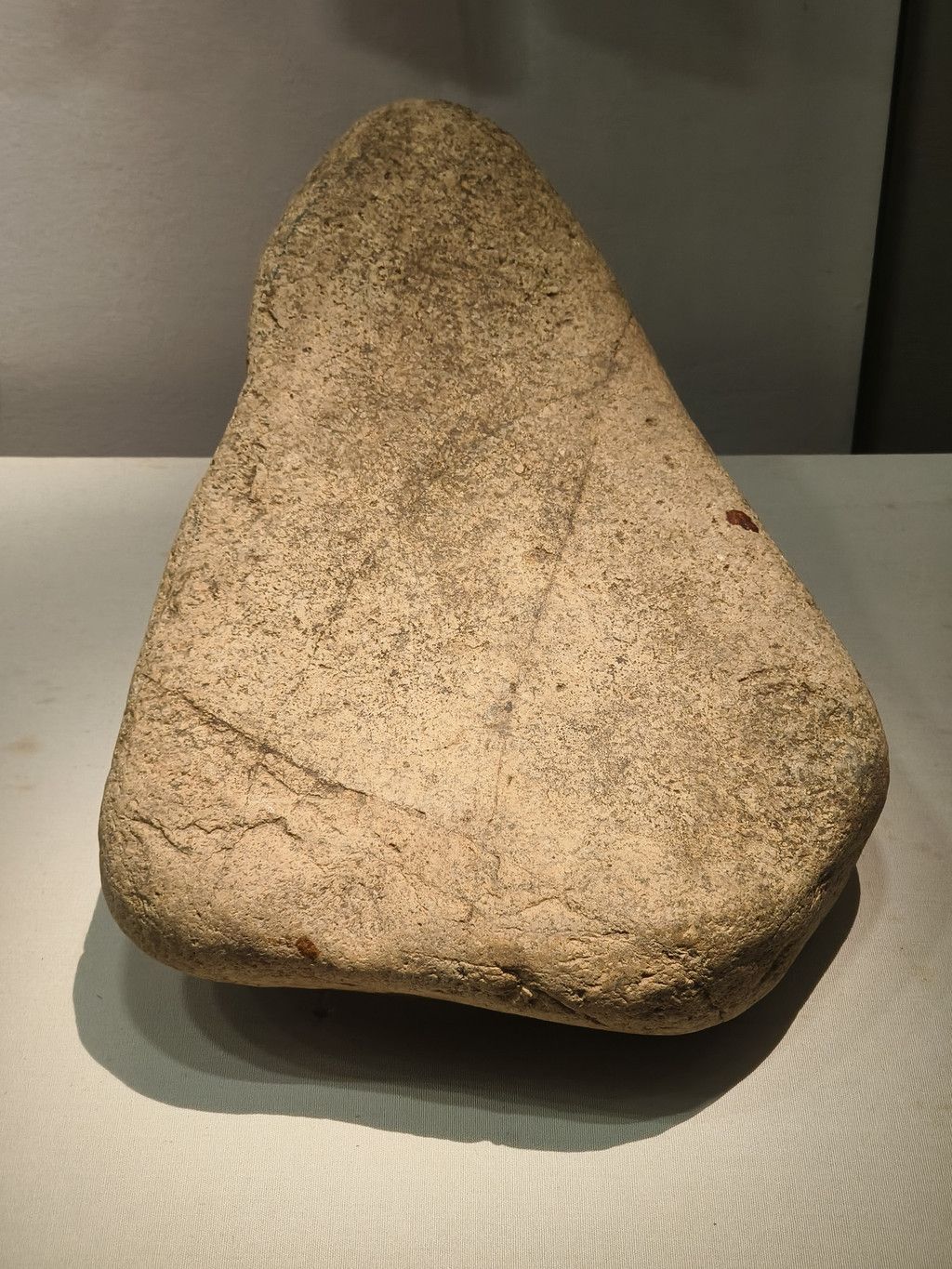

梯形石拍(新石器时代)。石拍是制作树皮布的工具。将粗硬的树皮浸湿后,用石拍捶打,使纤维变得柔软疏松,成为制作树皮衣的原料。

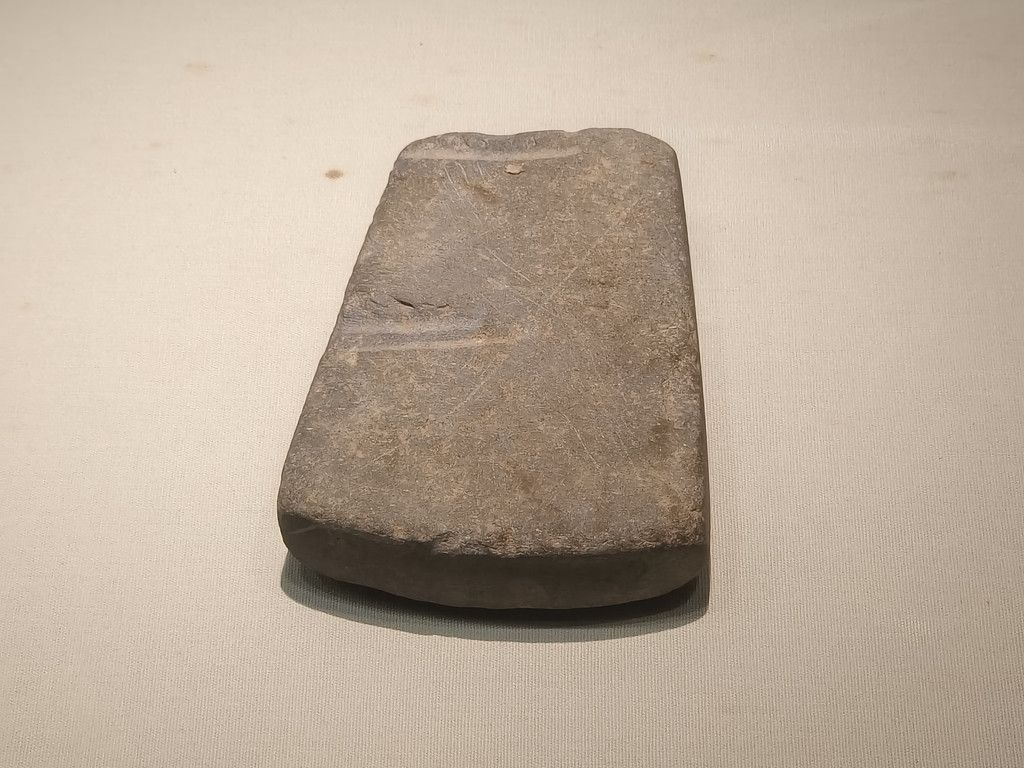

双肩石斧(新石器时代)

双肩石锛(新石器时代)。刀耕火种的年代,这些工具就是新质生产力的代表啊。

双肩石铲(新石器时代)

青铜绹纹环形器(战国)。1995年出土于昌江黎族自治县七差乡大仍村,一套9件,外形布满类似绳索的纹饰,最外面一圈为锯齿状。大小不等,厚薄不一,最大的环形器外径11.4厘米、最小的8.7厘米,环宽1-2厘米,厚0.2-0.3厘米,外缘齿长0.25-0.7厘米,环面有6-8圈绹纹,器重在50-125克之间。这种造型奇特的青铜器在国内尚属首次发现,至今没有在史籍中找到相关记载,用途也不得而知。

海南本地铜矿很少,考古专家在海南尚未发现有明代以前的青铜冶炼遗址,所以这些青铜器是从大陆流传到海南的。

青铜斧(战国)。乐东黎族自治县九所镇新庄村出土。前端圆弧刃,銎部为扁长方形,刃部较宽。

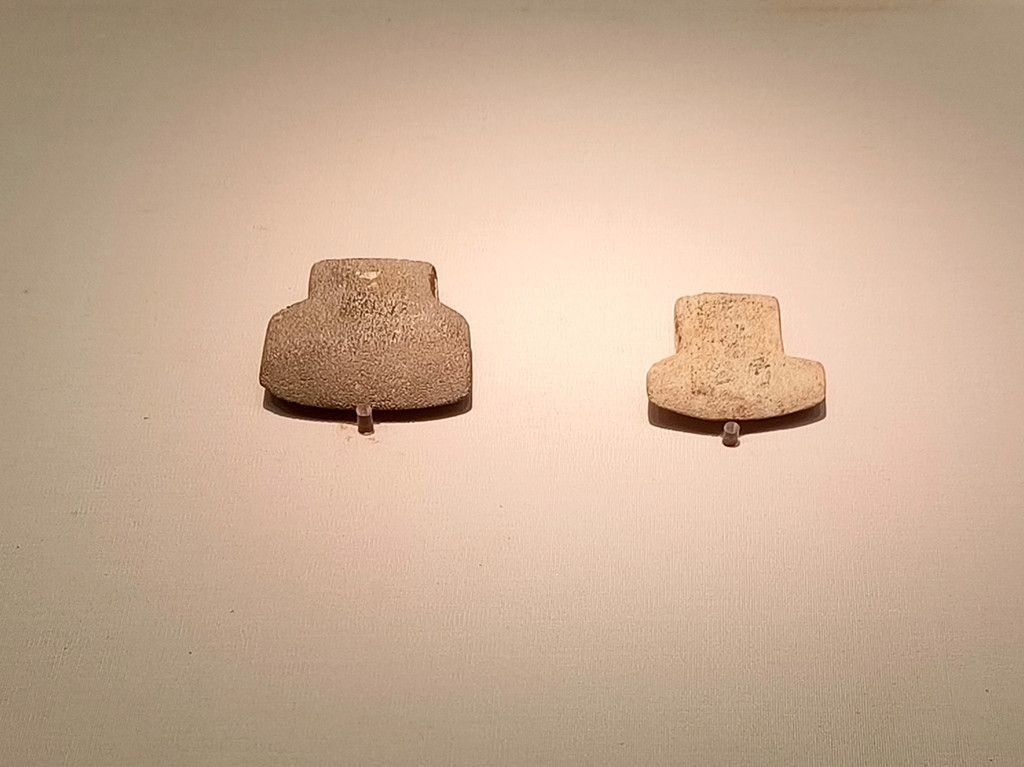

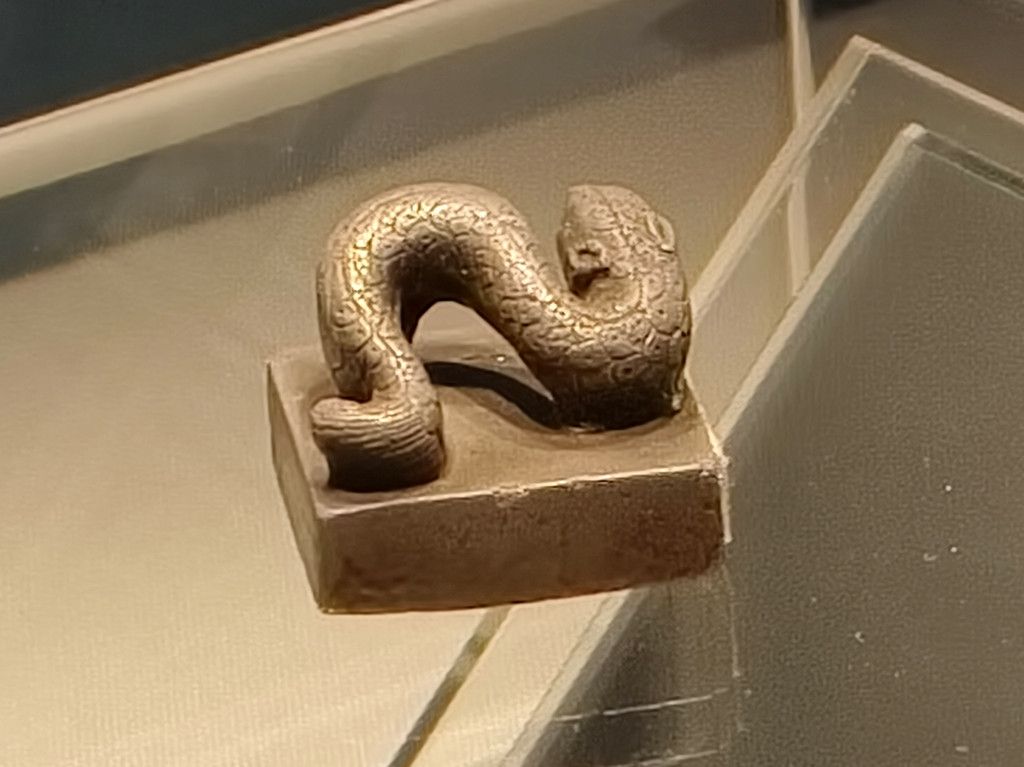

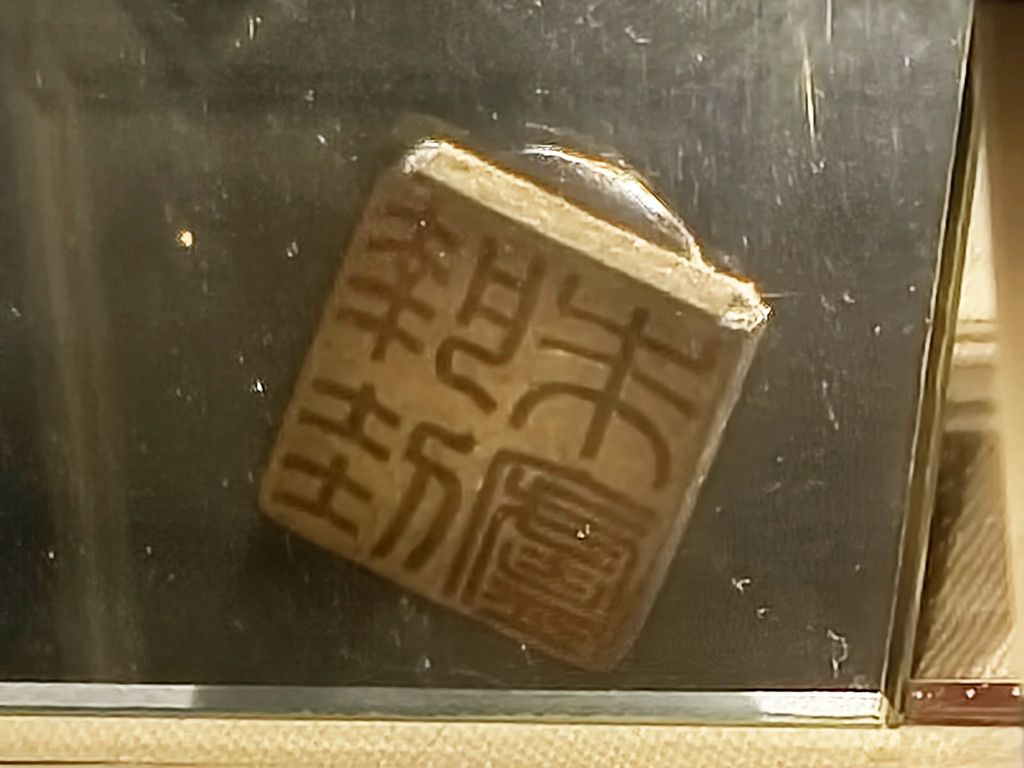

“朱庐执刲”银印(西汉)。边长2.5厘米,高1.9厘米。银质方形印章,蛇形纽,篆书阳刻“朱庐执刲”。执刲(kuī)也称“执圭”,原为楚国爵位,西汉沿用这一制度,用以册封有功的大臣。汉元帝初元三年(公元前46年),罢珠崖郡后置朱庐县,属合浦郡。此印是朱庐县官印,说明中央政府对海南的有效管理。

铜鼓(汉)。鼓面正中铸八芒太阳纹,边缘铸六只立蛙,其中三只为累蹲蛙式样,小蛙伏在大蛙背上。

弦纹四耳铜釜(汉)。腹部有凸弦纹,口沿有四个绳纹立耳,耳上各立一对爬兽。

弦纹双耳铜釜(汉)。腹部有凸弦纹,口沿两侧附绳纹立耳,双耳上各立一对小鸟。

釜是古代的一种炊具,流行于汉代。这些铜釜可能与汉朝军队平定海南岛的战事有关,应为军队遗留下来的行军炊具。这既是汉朝军队平定海南岛战乱的实物佐证,也是中央政权经略海南地区的有力注解。

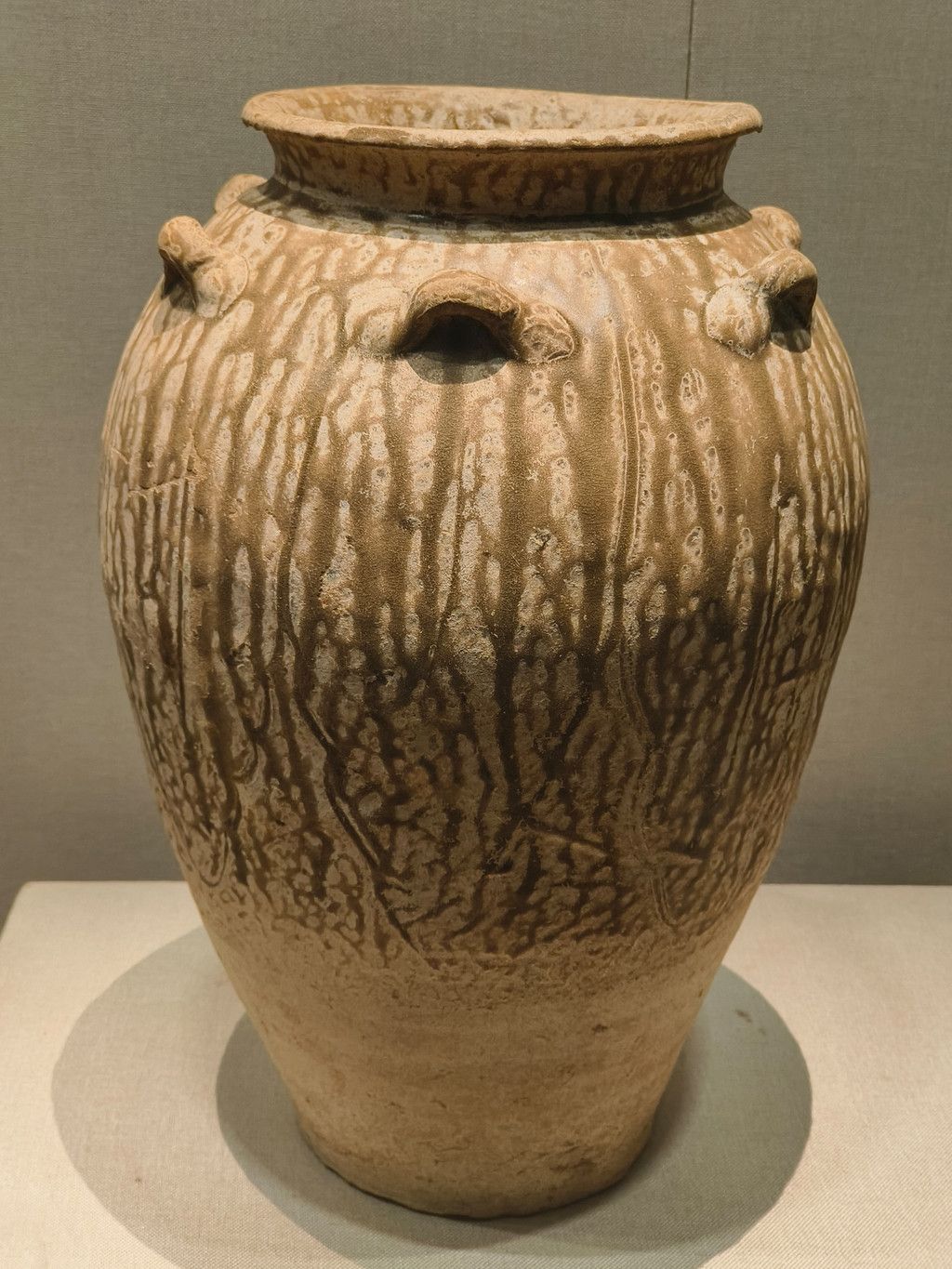

蕉叶纹六系陶罐(唐)

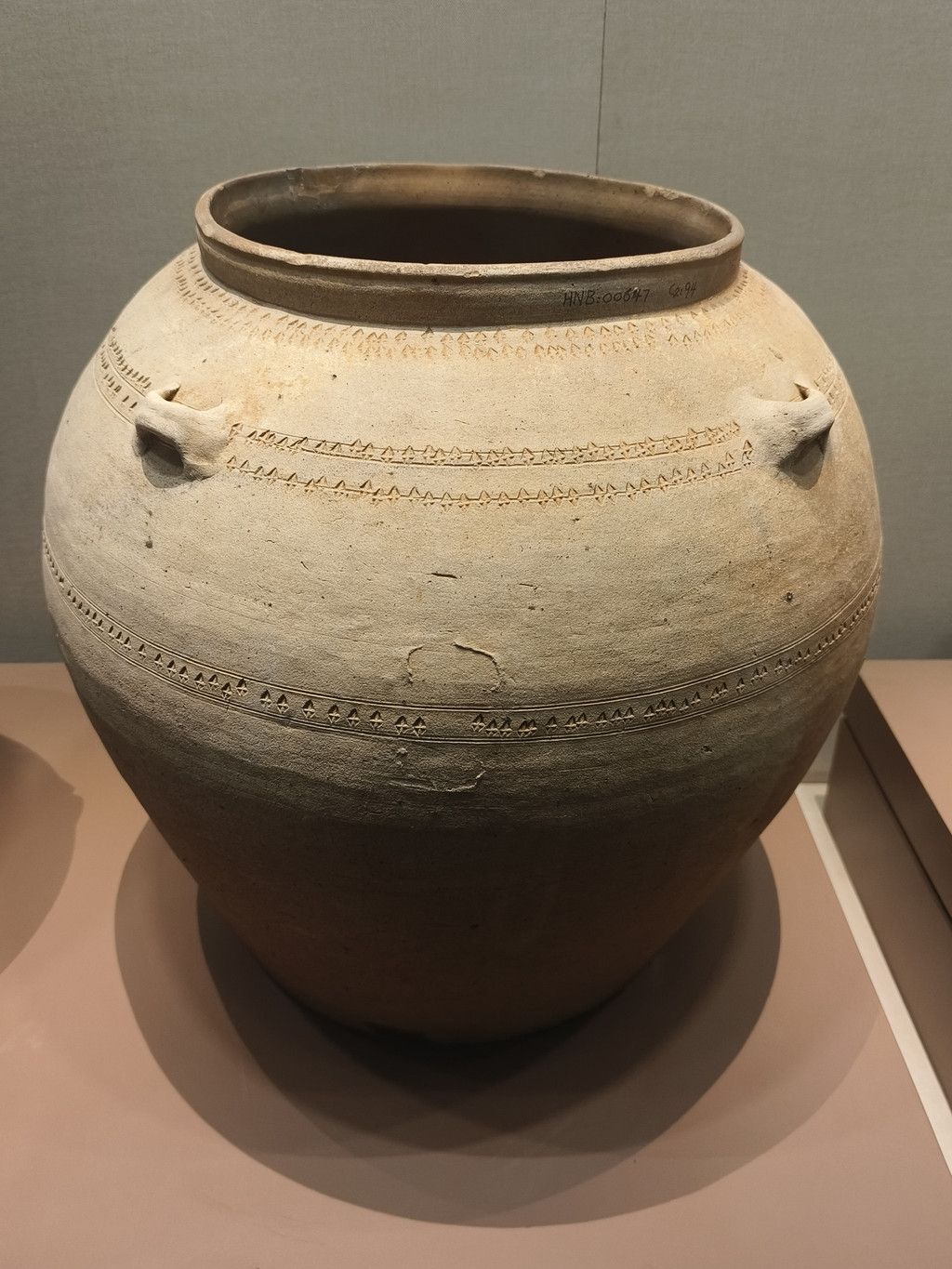

十字戳印纹四耳陶罐(汉)

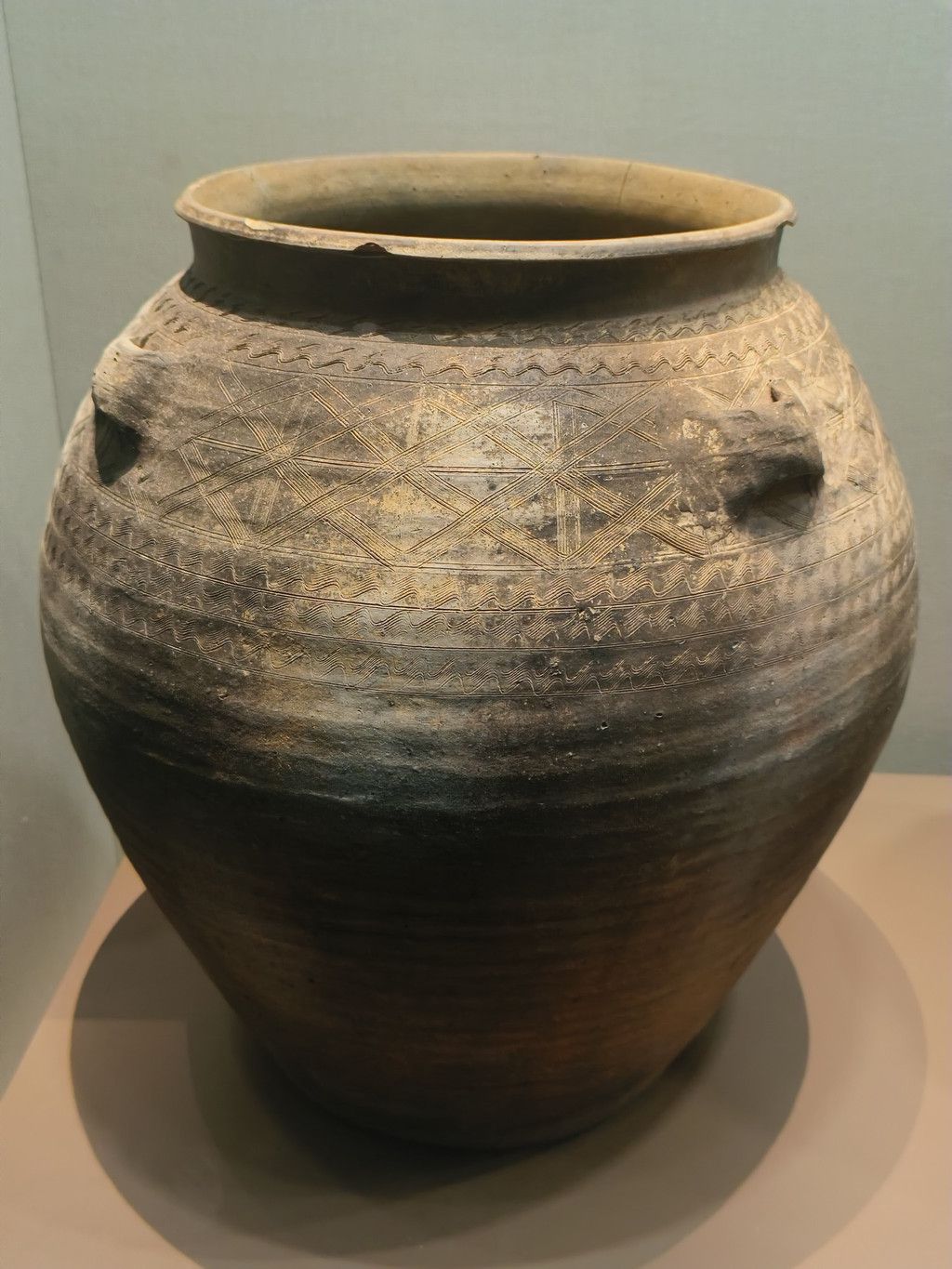

米字格水波纹四耳陶罐(汉)

买地券(北宋)。又称镇墓文,古代一种随葬明器,以求“亡人安宁,生者福寿”。

青白釉魂瓶(宋)

青釉褐彩双联罐(唐)。器形独特,腹部双联,腹壁不通,两罐肩腹交接处饰环耳,通体施青黄釉,釉下绘褐彩花卉。

铜铃(汉)

美榔双塔。又称姐妹塔,位于澄迈县金江镇美榔村,始建于元朝,是海南省现存古塔中兴建时代最早、建筑特色鲜明的一座石佛塔。采用玄武岩石条干摆建筑而成,造型巍峨独特,雕刻工艺技术古朴,具有较高的历史、艺术、科学价值。

珊瑚石雕人像(唐)。由珊瑚石雕刻而成的半身人像:头部椎髻,面部丰满,鼻部直挺。肩平直,双手合抱于前胸。

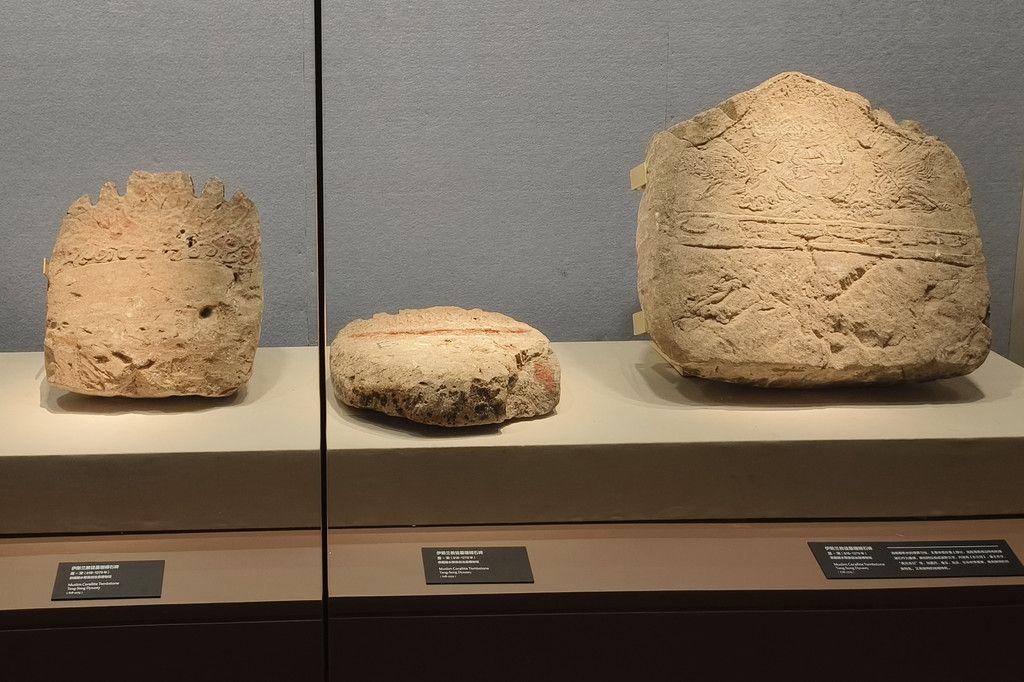

伊斯兰教徒墓珊瑚石碑(唐—宋)。石碑有火焰形、山字形、半圆形、三角形等形制,雕有圆月、神鸟、卷草纹、生命树等图案以及阿拉伯或波斯文字内容。

据古籍记载,唐至宋、元年间,从阿拉伯、中亚细亚、古占城(今越南境内)地区的穆斯林因贸易或战乱原因,经琼州、雷州半岛前往广州、闽浙,遇台风而停泊或落居海南,后葬于当地。1970年代,在海南陵水、三亚一带的海滩上陆续发现穆斯林古墓群,墓碑选用珊瑚石雕制,具有独特的海南地域特色,也富有穆斯林民族特色,是研究海南回族来源乃至“海上丝绸之路”的重要实物之一。

这块石碑上部雕刻一轮卷云纹托举的圆月,两只巨鸟从两侧飞向月亮。碑中部横向雕刻一条宽带,格内浮雕铭文。

黄道婆(1245-1306)。松江府乌泥泾(今上海徐汇区华泾镇)人,宋末元初著名棉纺织家。少年时代流落崖州(今海南三亚、乐东等地),生活了近40年时间,向黎族妇女学习棉纺织技艺,总结出“错纱、配色、综线、挈花”织造技术。元朝元贞年间(1295~1297年)返回故乡,教当地人改进纺织工具,促进了松江一带棉纺织业的繁荣发展。

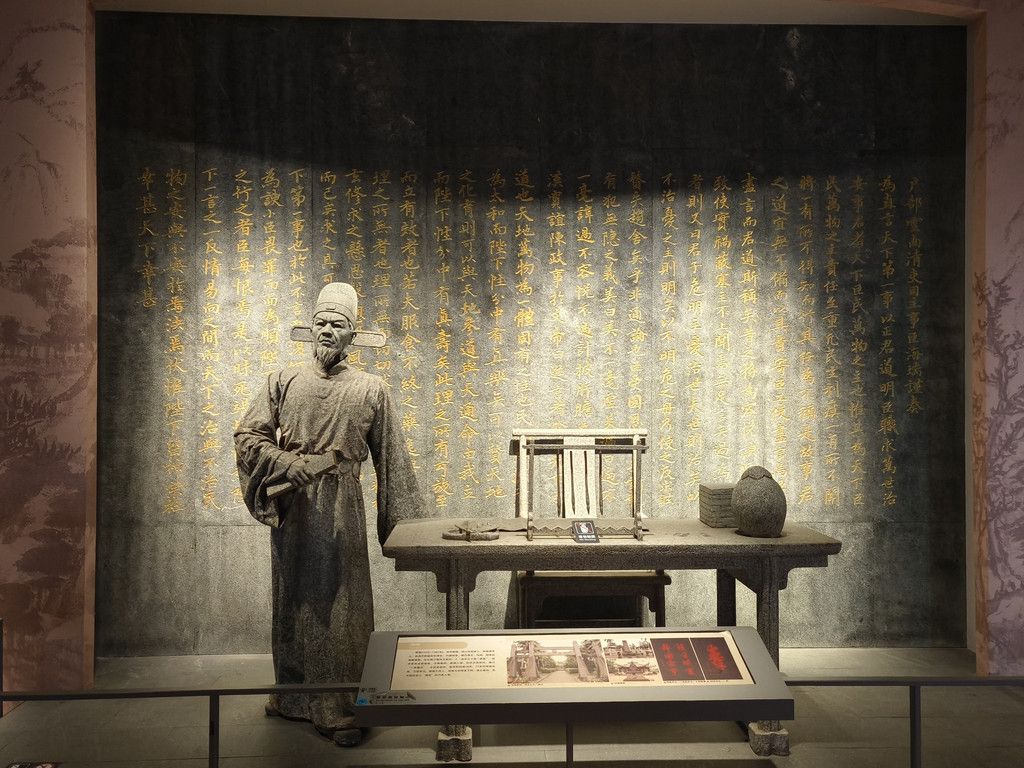

海瑞(1514—1587),海南琼山(今海口)人。明代著名清官。一生经历正德、嘉靖、隆庆、万历四朝,曾任浙江淳安县知县、云南司主事、兵部武库司主事、右佥都御史、应天巡抚等职,后辞官闲居。力主严惩贪官污吏,禁止徇私受贿,并推行一条鞭法。因刚直不阿、清正廉洁,被称为“南包公”、“海青天”。

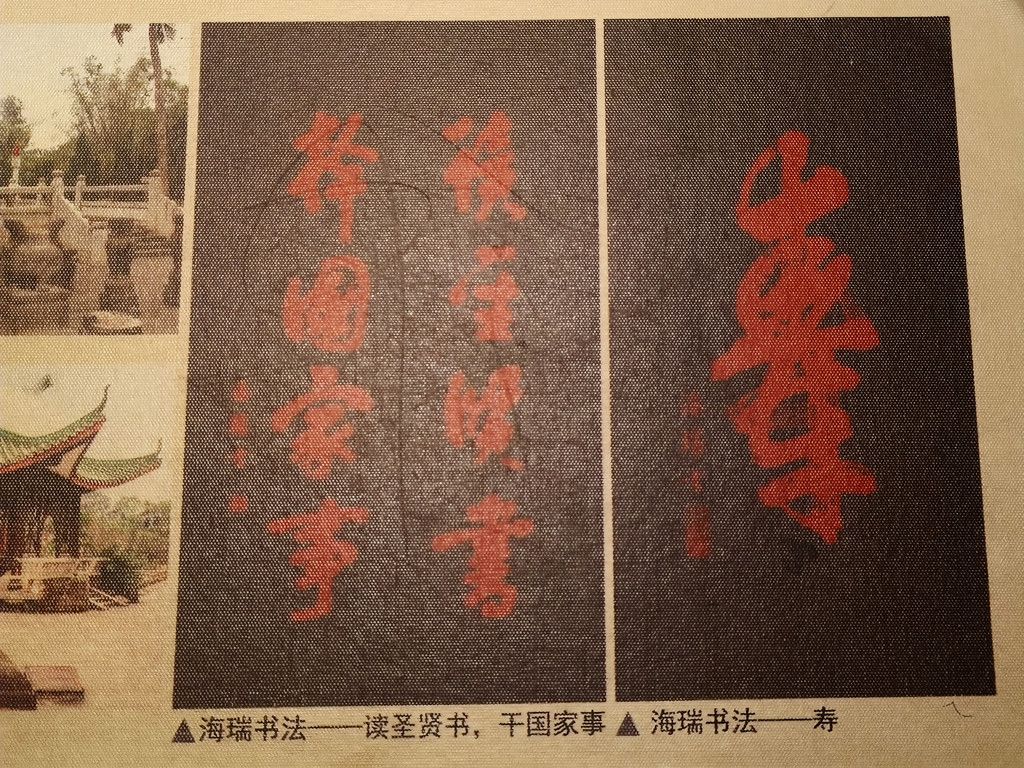

海瑞书法“读圣贤书干国家事”、“寿”

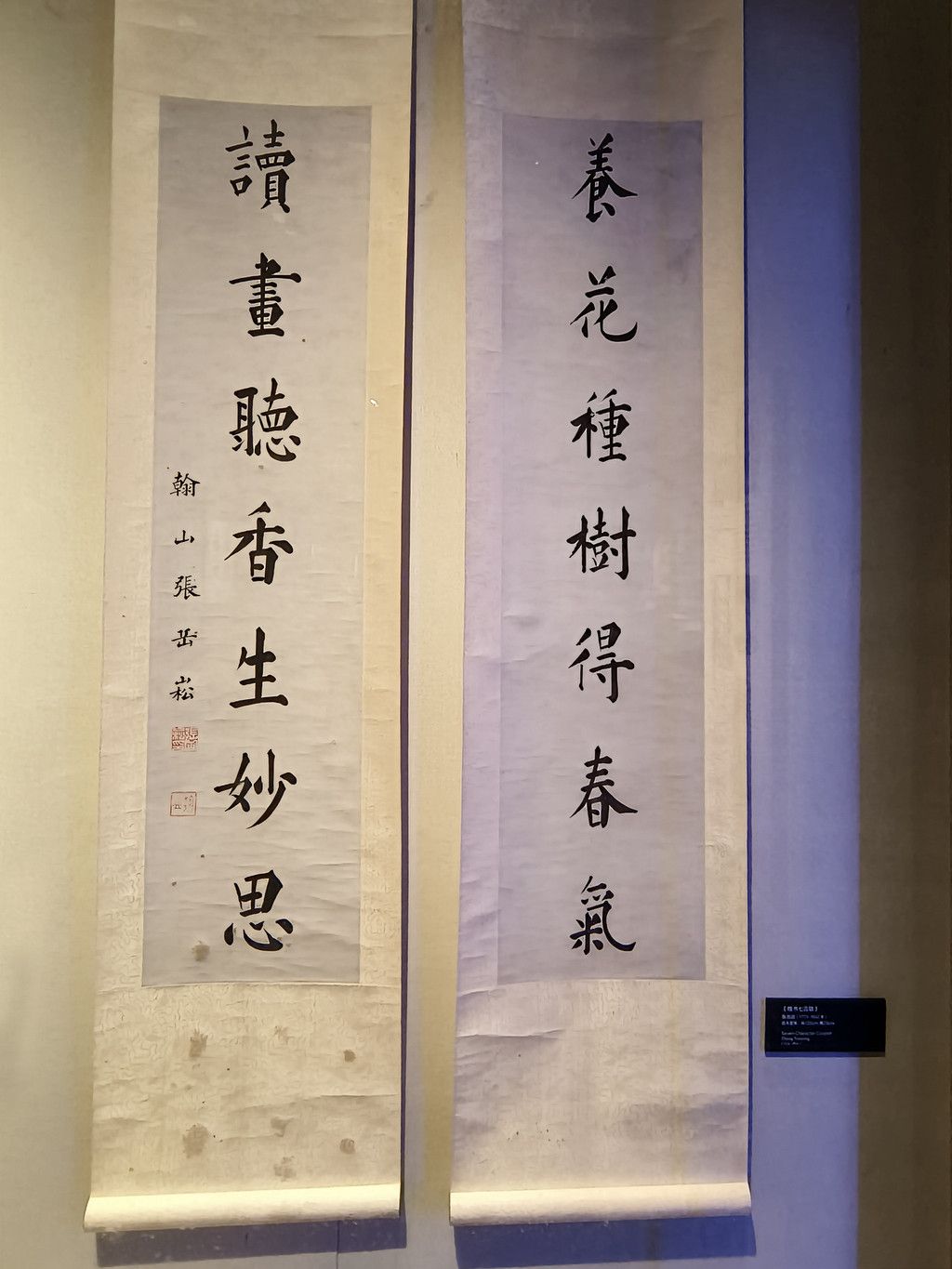

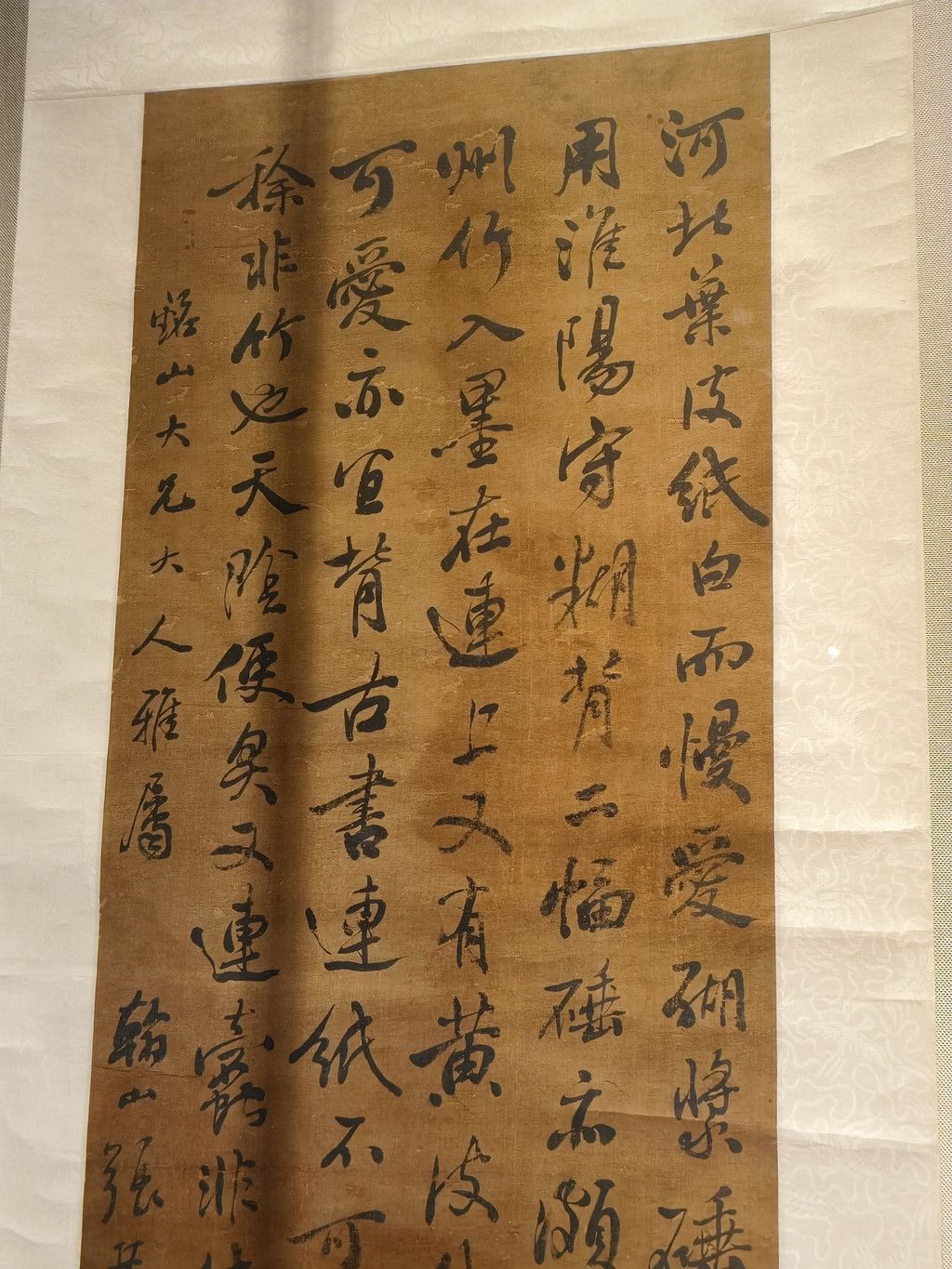

张岳崧书法(清)。张岳崧(1773—1842),琼州府定安县(今海南省定安县)人。清代名臣、书画家。嘉庆十四年(1809年)以一甲第三名进士及第,是海南历史上唯一的探花。官至湖北布政使(从二品)。擅长书画,与丘濬、海瑞、王佐并称“海南四大才子”。

太史坊,明万历二年(1574)立。

摩崖石刻

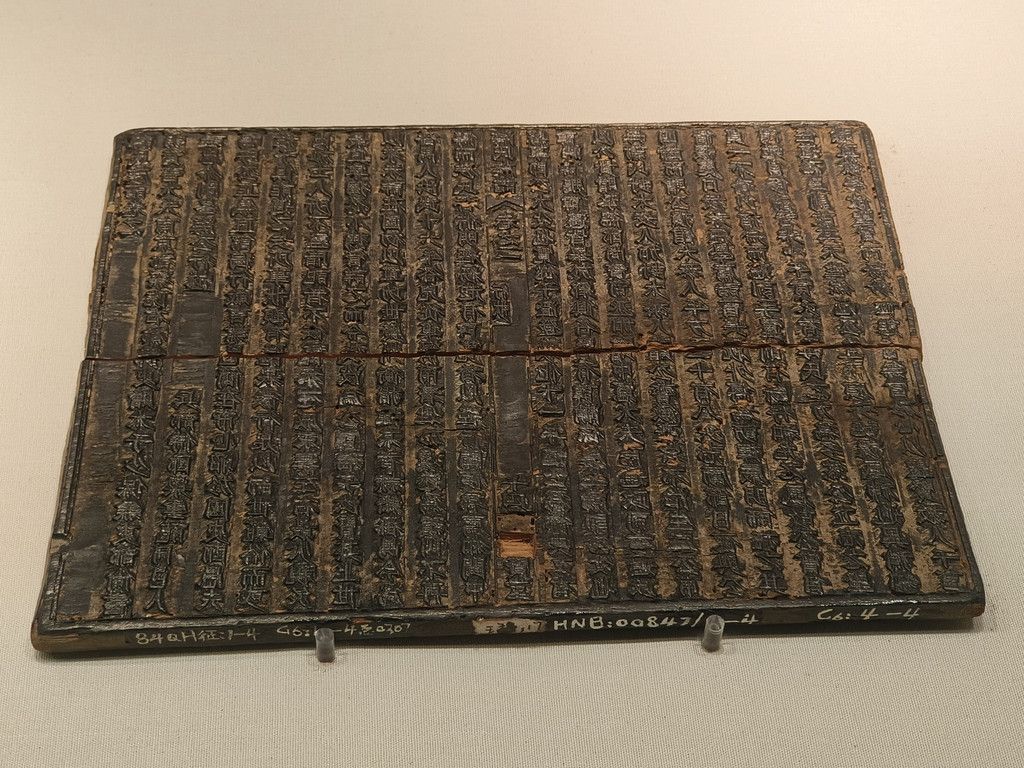

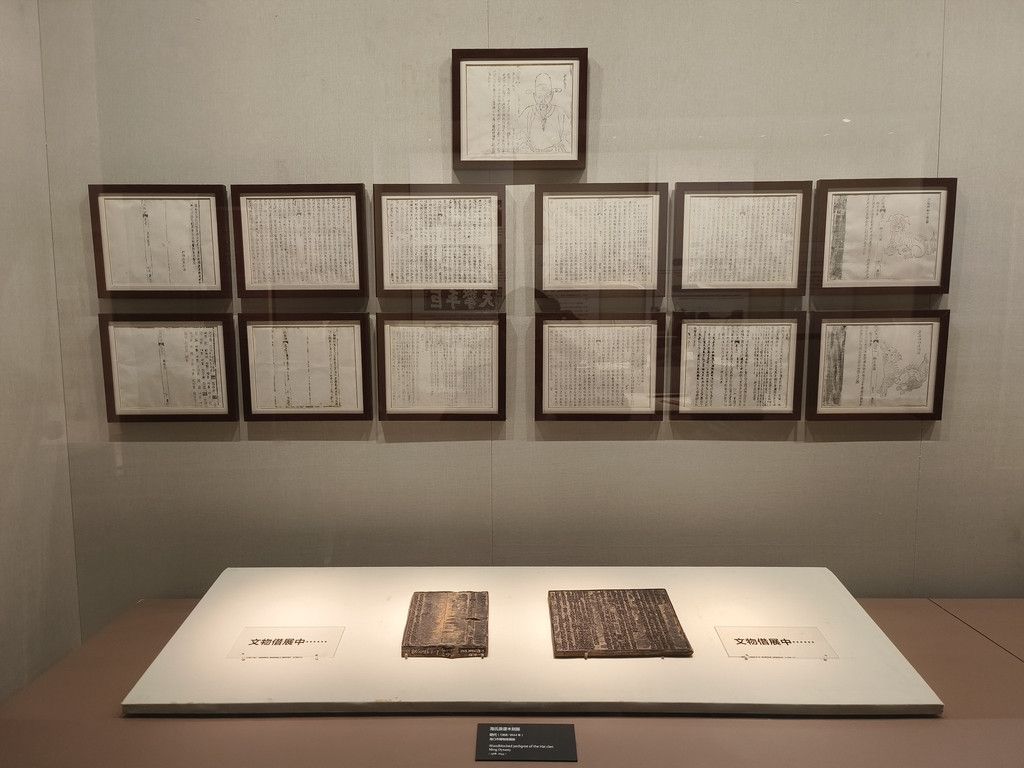

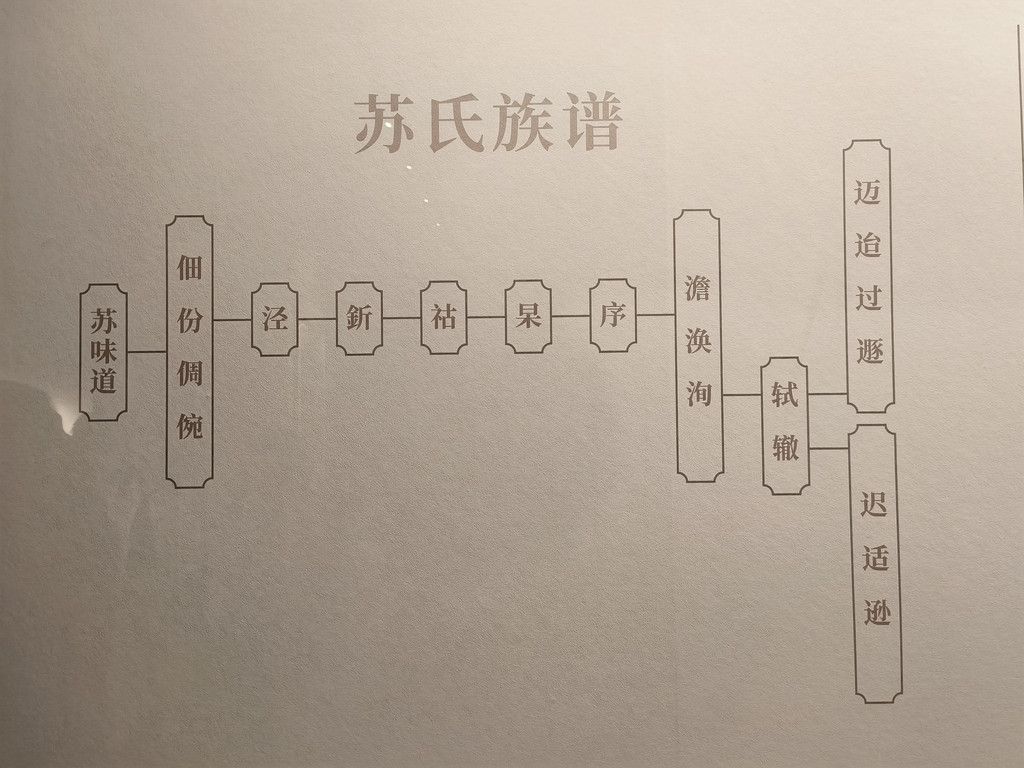

海氏族谱木刻版(明)。海瑞家谱木刻版共有一百多块,海南省博物馆藏有8块,是研究海氏家族及古代海南地区雕版印刷的重要实物资料。

蓝釉鱼形盆(明)

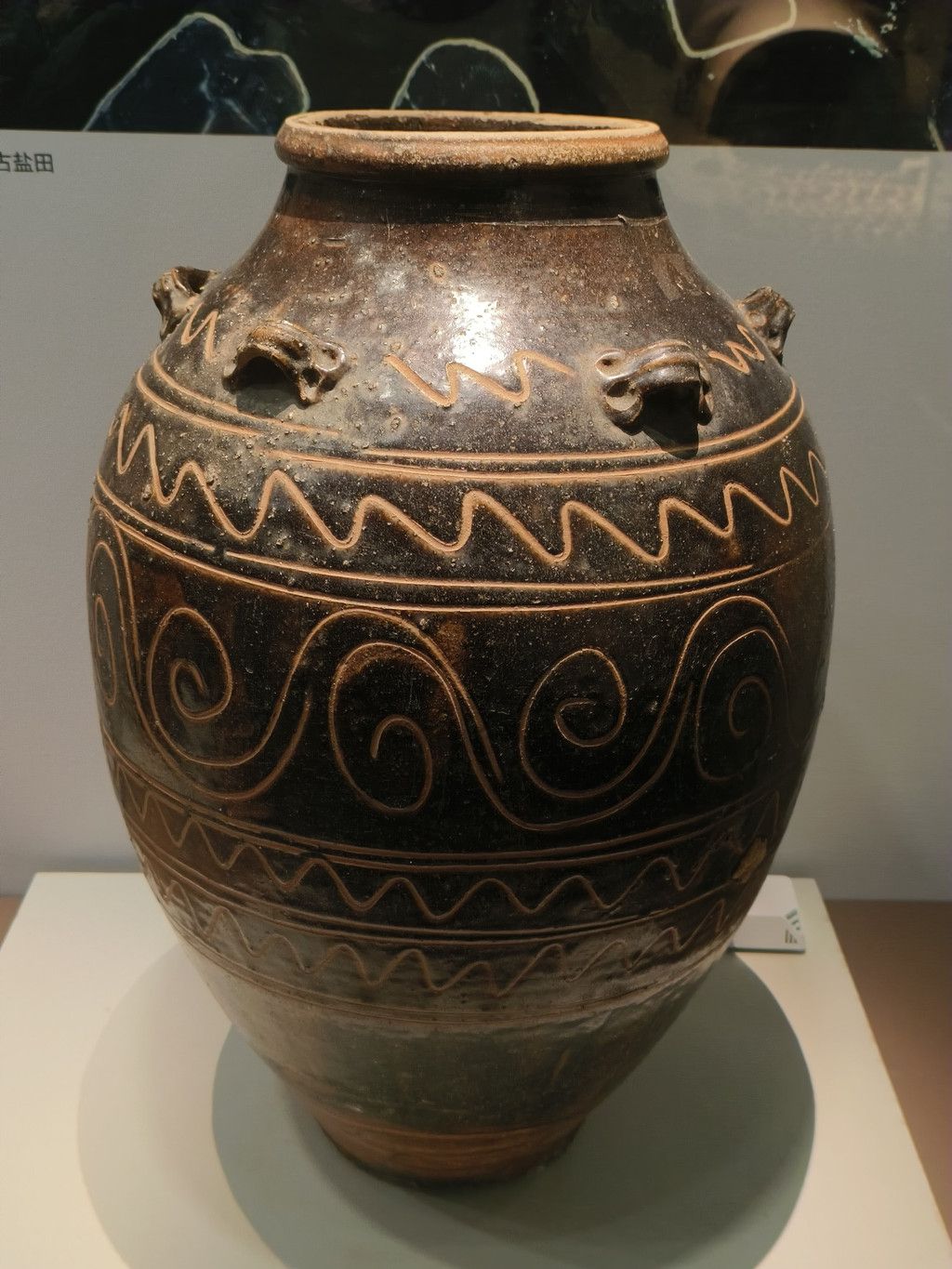

青釉水波纹六蛙罐(明)。蛙纹是黎族文化特征之一。

褐釉水波纹六耳瓮(明)

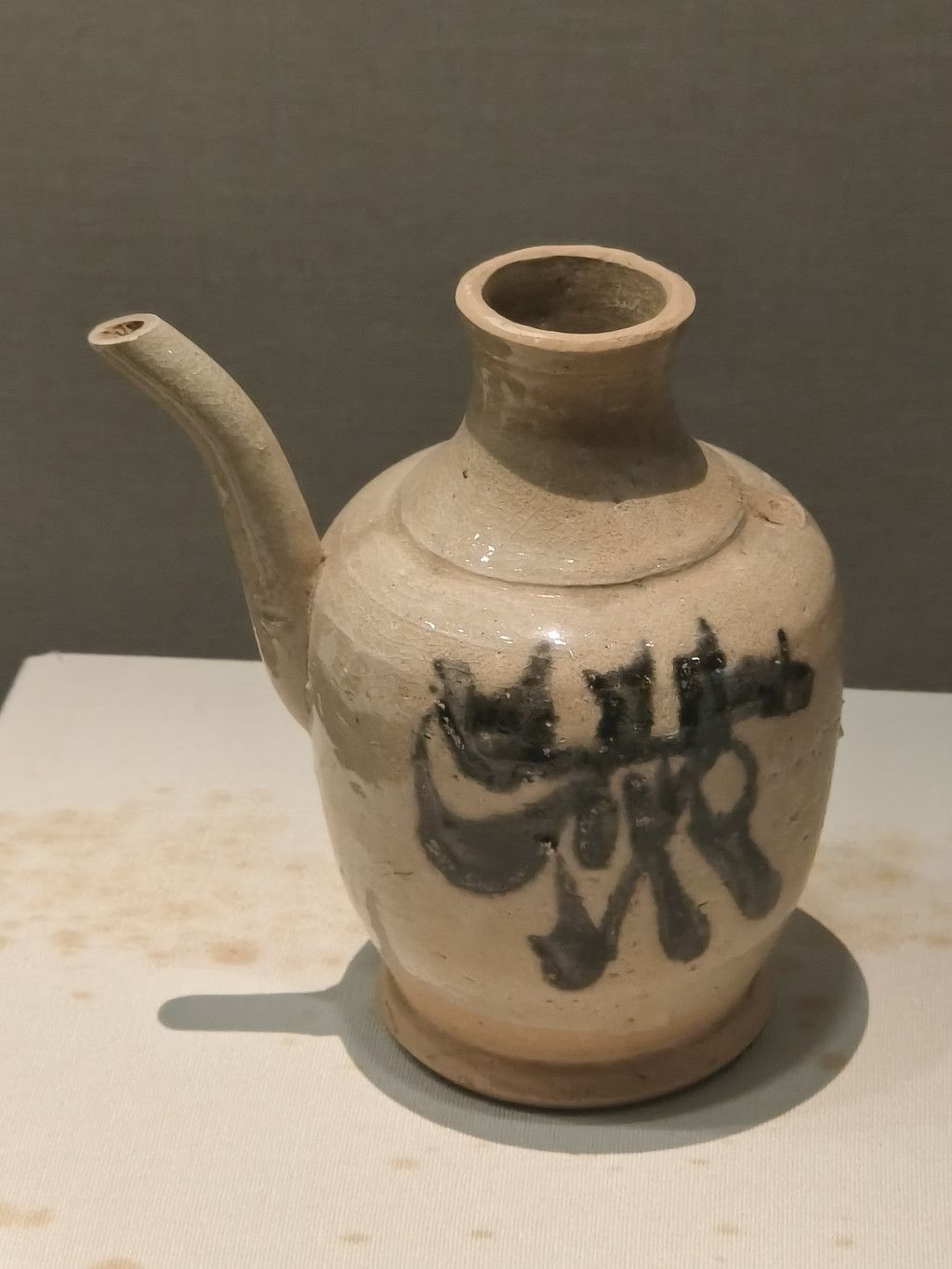

青花执壶(清)。澄迈县福安窑址出土。福安窑址为清代琼北地区较重要的一处民窑,其发现和发掘填补了海南省古窑址考古的空白。

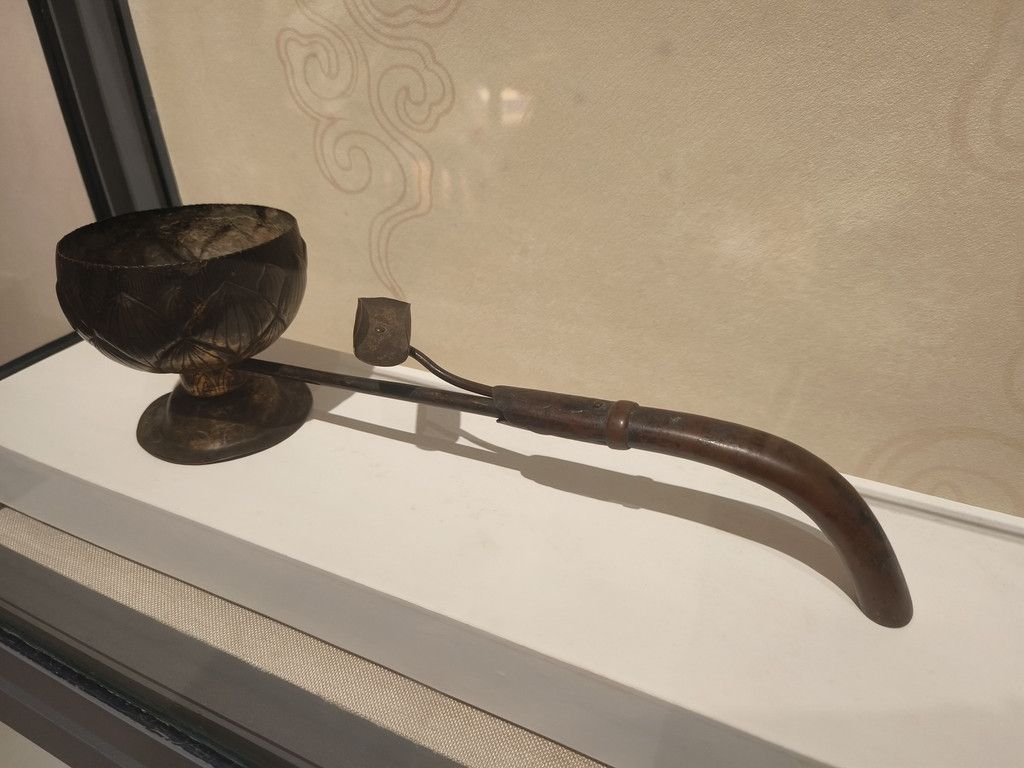

青釉烟斗(清)。海南首次发现的古代吸烟器具。目前已知中国古代先民吸烟最早的证据,是在广西合浦上窑发现的明嘉靖年间瓷烟斗。福安窑的这些清代烟斗,既是海南陶瓷烧造技艺由大陆传播而来的佐证之一,也说明清代时期海南岛民众吸烟习俗较为流行。

瓷权(清)。权即秤锤,又叫秤砣,与衡(秤杆)相佐,是古代度量衡中的衡器。

铜炮(清)

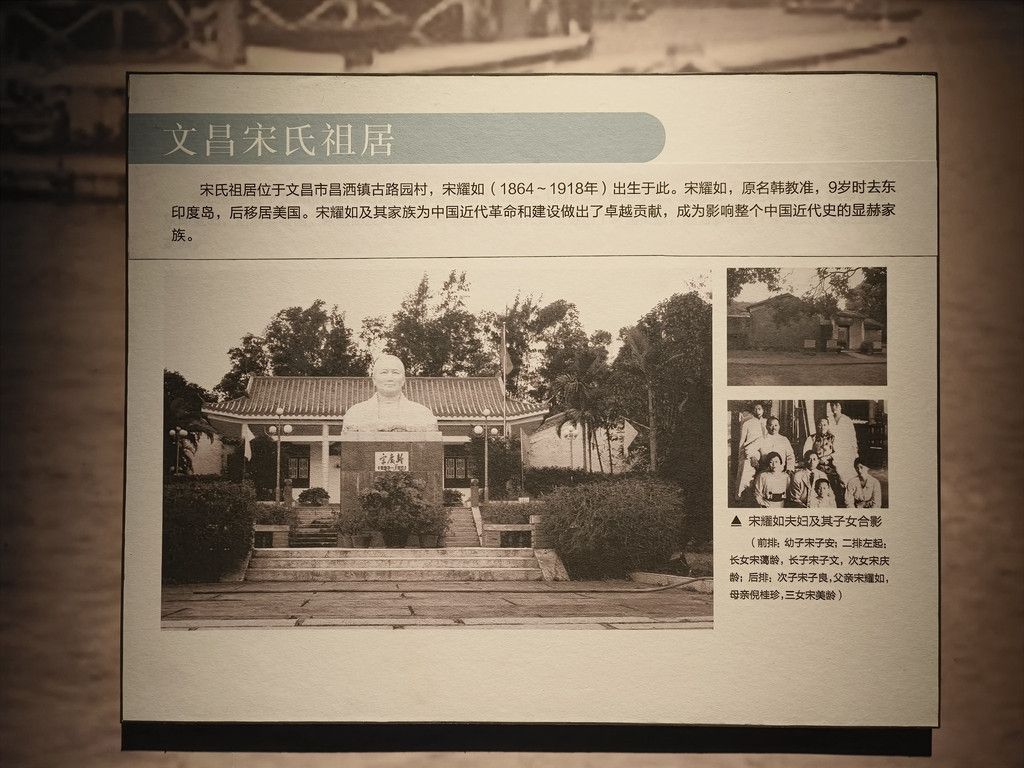

文昌宋氏祖居。我国近现代史上具有重大影响的以宋耀如、宋庆龄为代表的宋氏家族祖居地,位于文昌市昌洒镇古路园村。

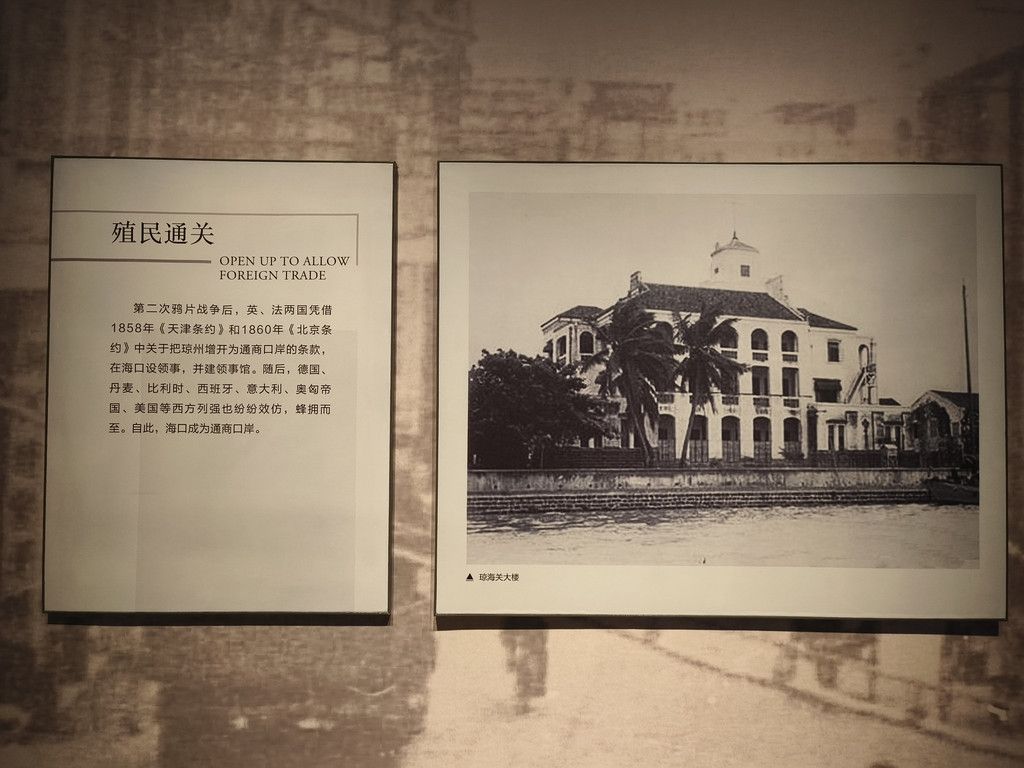

1858年,《天津条约》规定开辟琼州为通商口岸。1876年,在海口设立琼海关。

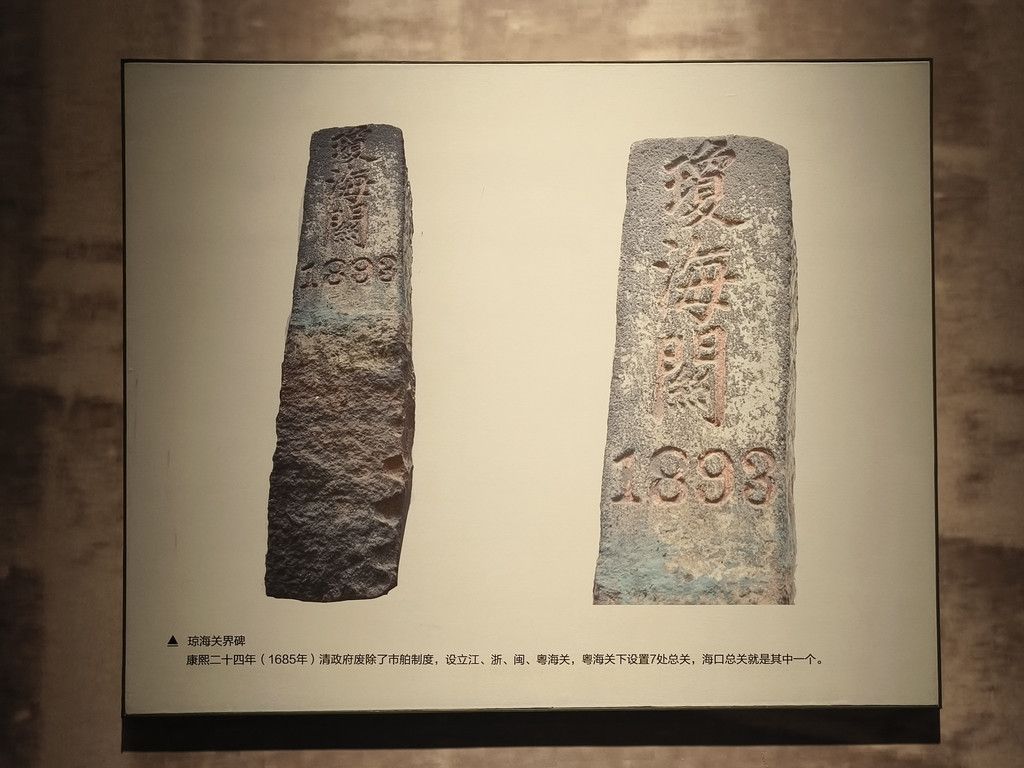

琼海关界碑(清)

“下南洋”也称“过番”,与“闯关东”、“走西口”并称中国近代以来著名的三次移民潮。近代中国政局动荡,战乱不断,福建、广东、海南、浙江等东南沿海地区的百姓迫于生活困苦,远下南洋,务工经商。

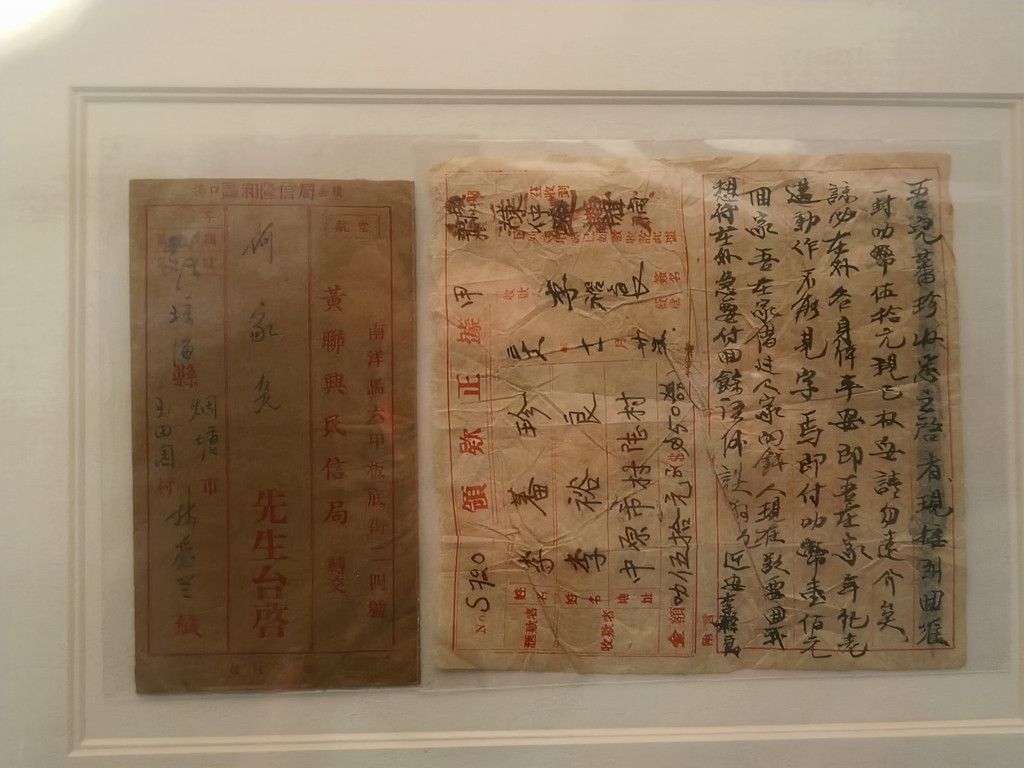

侨批,海外华侨寄给国内“银信合一”的家书。

“仙凡之间——海南风情陈列”通过“北部湾情”、“闽风琼韵”、“五指山风”、“天涯殊俗”四个单元,展示汉族、黎族、苗族、回族等多民族共同创造的海岛多元文化。

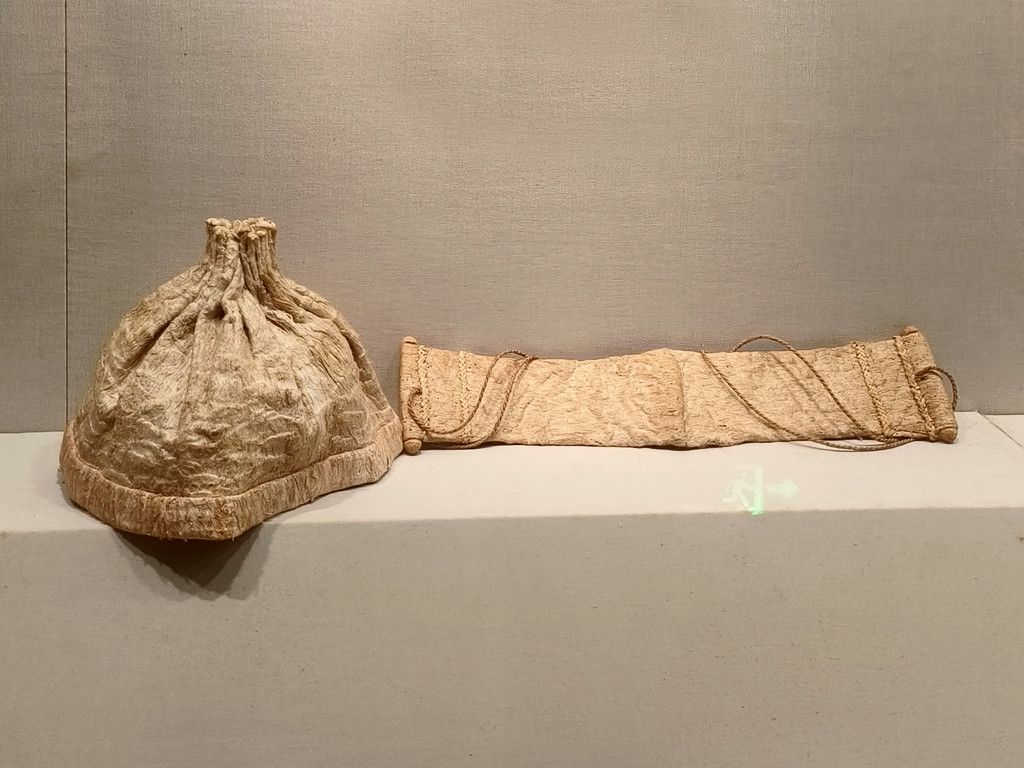

树皮被(现代,黎族)

树皮帽、树皮腰带(现代,黎族)

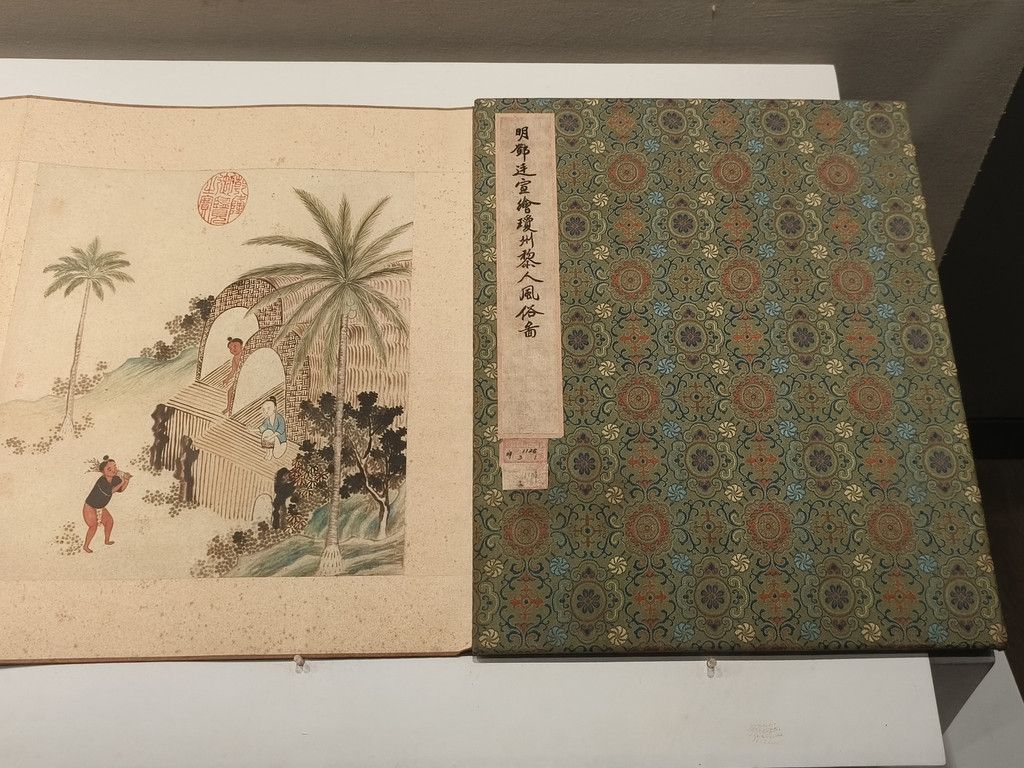

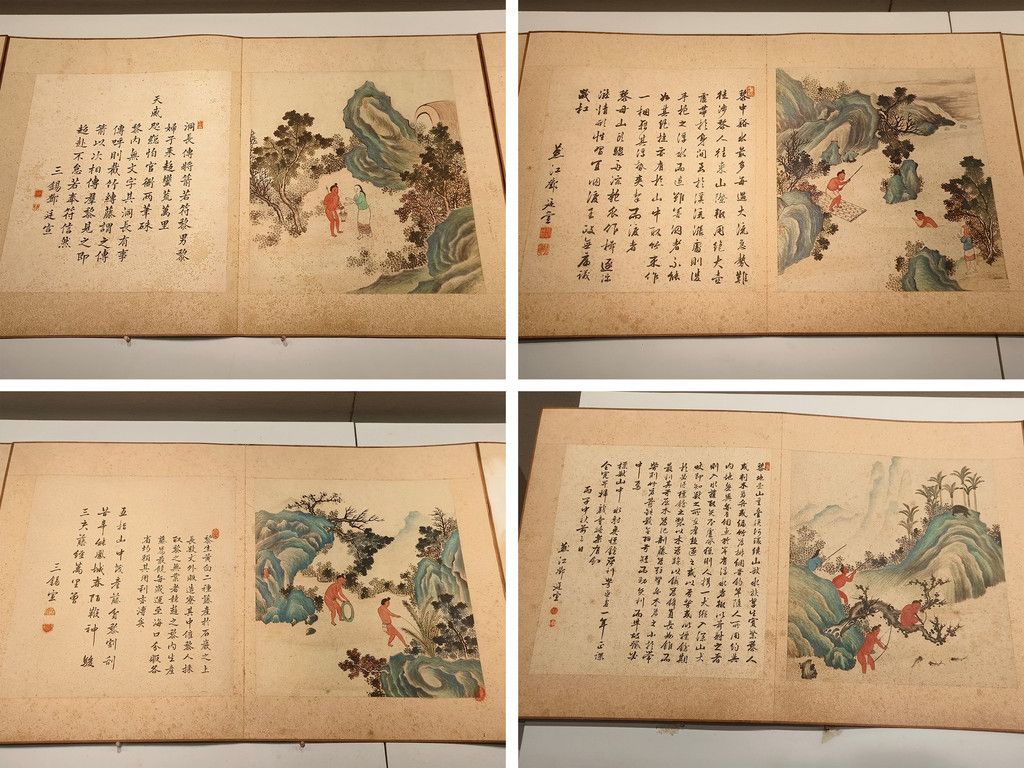

琼黎风俗图(清)。现存较早的描绘明清时期海南黎族社会风貌的资料。全册15开页,右图左题,以图文相配的形式描绘黎族先民建屋、纺织、取香等生产生活场景。

黎族是一个没有自己文字的民族,这本册页为研究黎族社会历史和经济文化提供了珍贵的文物资料。

竹磨(现代,黎族)。一种粮食加工工具,采用竹篾做磨壳,再用黏度高的黄泥填充磨壳做磨体,用来磨碎晒干的稻谷、玉米、大豆等。

海南苗族古时依山而居,过着砍山为园的农耕生活。

长颈皮鼓(现代,苗族)

宗教面具

回族服饰

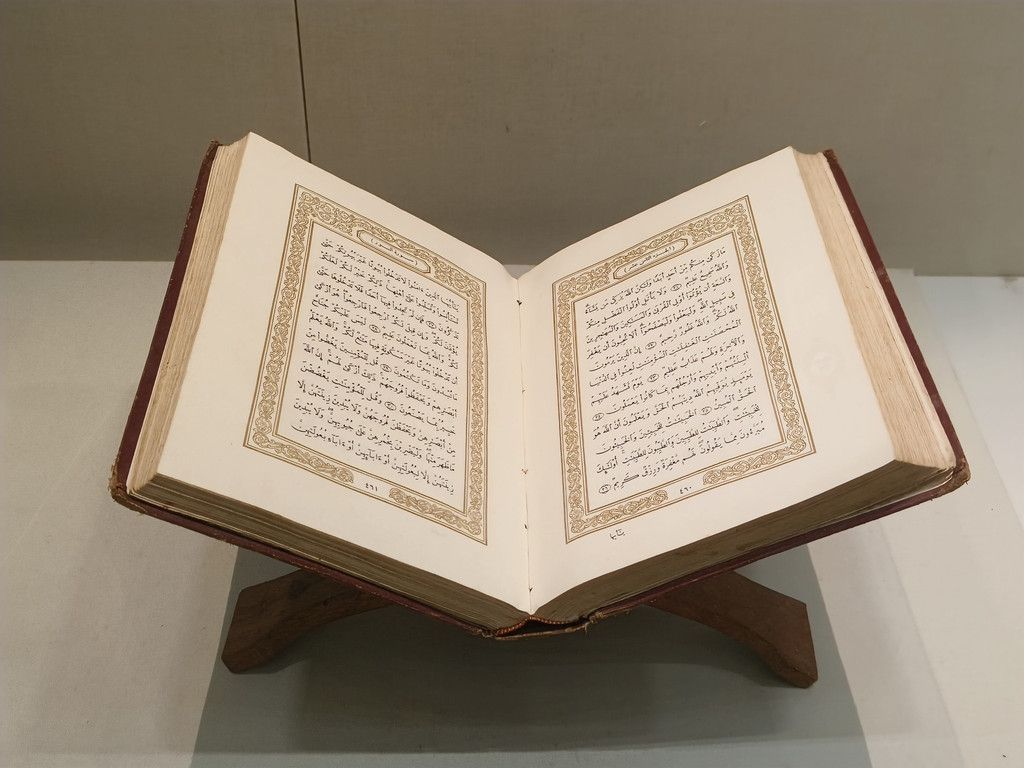

古兰经

靠海吃海

疍家人以舟为宅、以渔为业

“木中皇后——海南黄花梨陈列”,通过“花梨出琼州”、“琼作花梨”、“花梨时代”三个单元,介绍海南特有乔木树种黄花梨有关情况。其中“花梨出琼州”介绍花梨木的药用价值;“琼作花梨”展示花梨木制成的农用工具、狩猎工具等生产生活工具,以及根雕和文玩用品等摆件;“花梨时代”展示黄花梨家具。

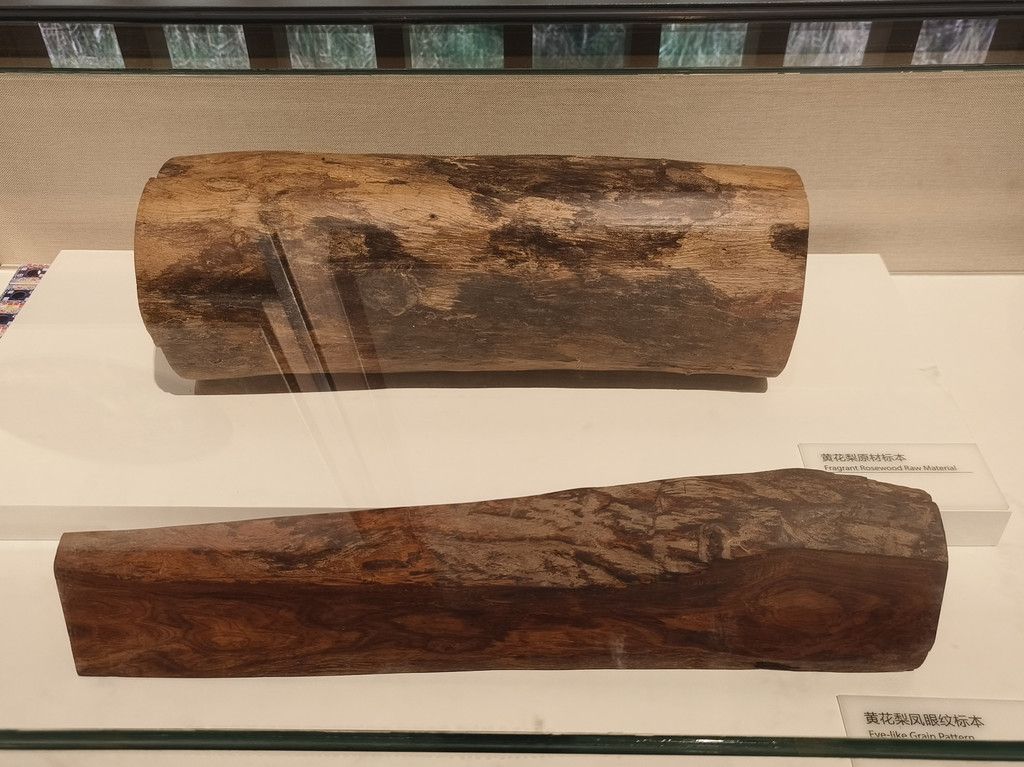

黄花梨别名降香黄檀,耐干旱、耐贫瘠,分布在海南岛西部、西南部海拔400米以下的平原、丘陵地区。以华美的纹饰、独特的香味色泽,与小叶紫檀并称“木中帝后”。

黄花梨原材标本

黄花梨切片标本

黄花梨戥盒。戥(děng)是一种小型的秤,用来称量金、银、药品等。

黄花梨药箱

黄花梨牛轭

黄花梨木杯

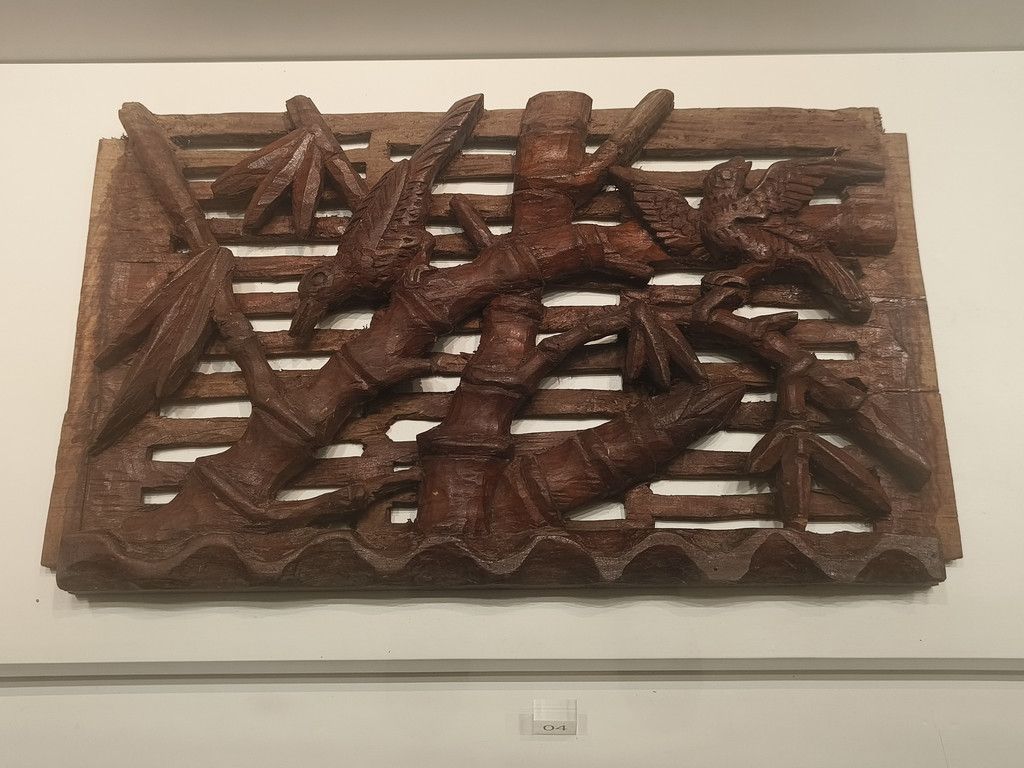

黄花梨“竹报平安”纹花板

黄花梨书房家具

黄花梨中堂家具

“香中魁首——海南沉香陈列”通过“天涯奇香”、“香漫琼崖”、“贸香为业”三个单元,展示沉香标本、采香流程、制香工艺、沉香用品等沉香文化。

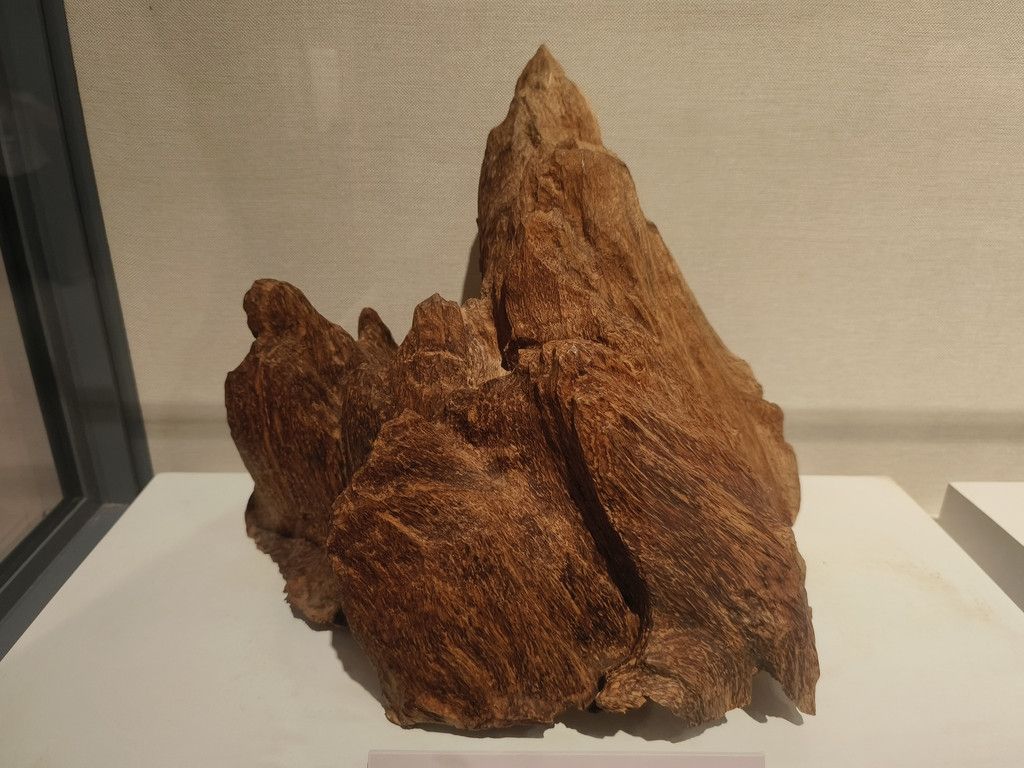

沉香是一种木质跟油脂的混合体,分布于广东、海南、广西、福建等地,可作为香料,也可作为药材。海南沉香又称“崖香”、“琼脂”,以其卓越的品质和独特的韵味被誉为“香中之王”。

沉香的形成原因是,植株受到虫蛀、风折、雷劈等自然界伤害,在自我修复过程中分泌出油脂,经多年沉积形成香脂。

沉香在民间交易过程中形成了许多不同的叫法,这些叫法并没有严格的划分标准,有的是依其形状和油量颜色,有的是依其生长环境,也有的是依其结香原因,大致分为黄油格、黑油格、老顶、蚁漏、树心、片香、皮油、排油、吊口、包头等。

黑油老板头沉香标本

排油沉香标本

吊口沉香标本

蚁漏沉香标本

沉香山子

沉香木雕漆金自在观音像(明)

沉香集天地之精华、万物之灵气,香气典雅、香韵绵长,成为香道文化的主要香料、怡情养性的炉中佳品。

鸭形石薰(唐)

飞鸟带柄薰炉(汉)

豹斑石香薰(唐)。豹斑石因淡黄色表面有形似豹斑的黑色或棕色斑点而得名。

黄釉博山炉香奁(汉)

原始瓷褐釉飞鸟钮薰炉(汉)

青釉簋式香薰(晋)

瓷香薰(隋)

铜荷花纹行炉(唐)

哥窑青花筒式三足炉(明)

“大明弘治年制”款四足绳耳铜炉(明)

铜鎏金狮钮双耳三足薰炉(明)。六方形,每面饰菱花形开光,开光内浮雕祥瑞花果衬托的团寿。顶部为瑞狮戏球钮。

铜镂雕三足龙纹大香薰(清)

豆青釉暗刻花卉纹狮钮香薰(清)

竹根雕螭钮缠枝花卉纹香薰(清)

银累丝鎏金博古纹香囊(清)

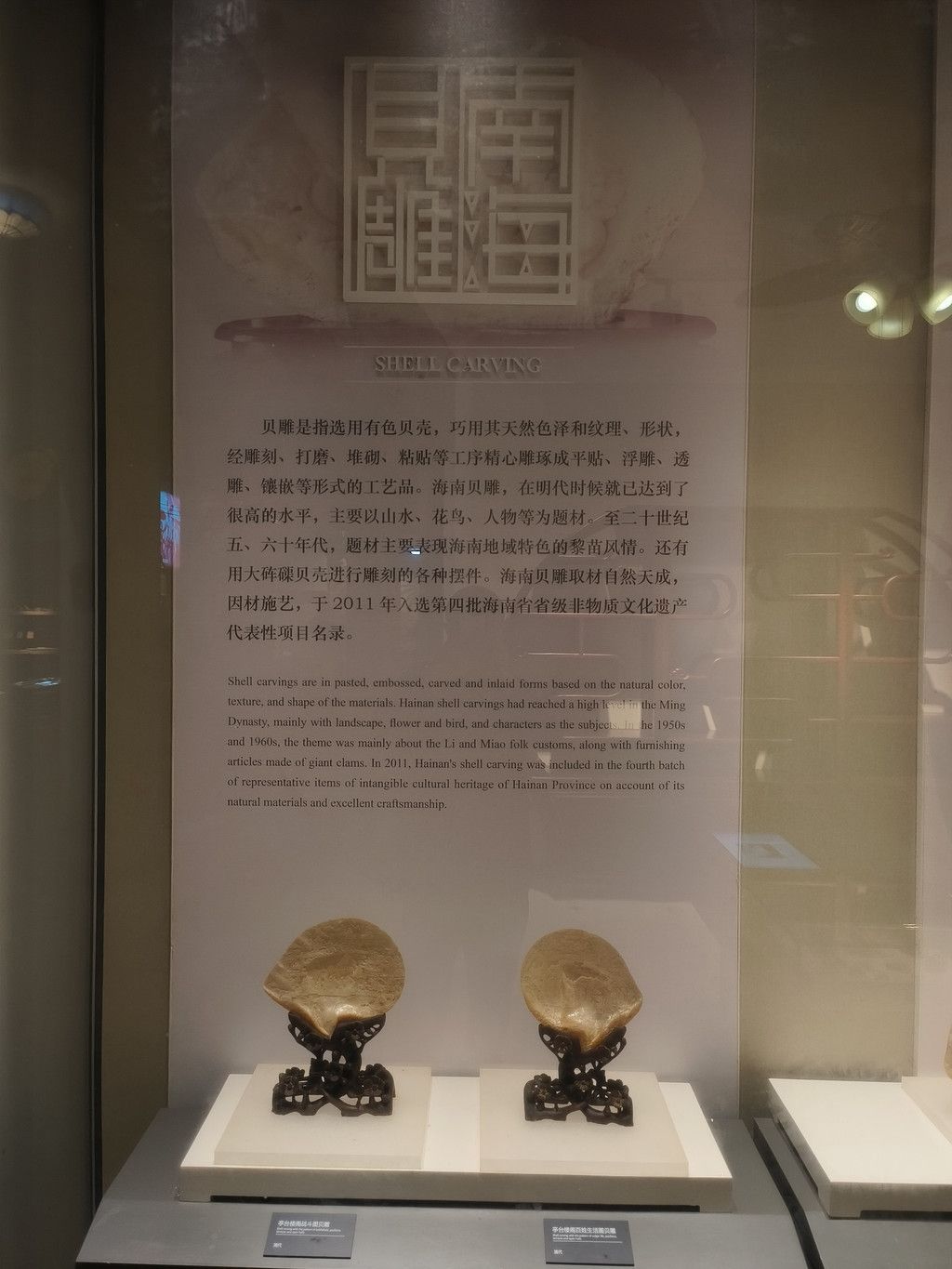

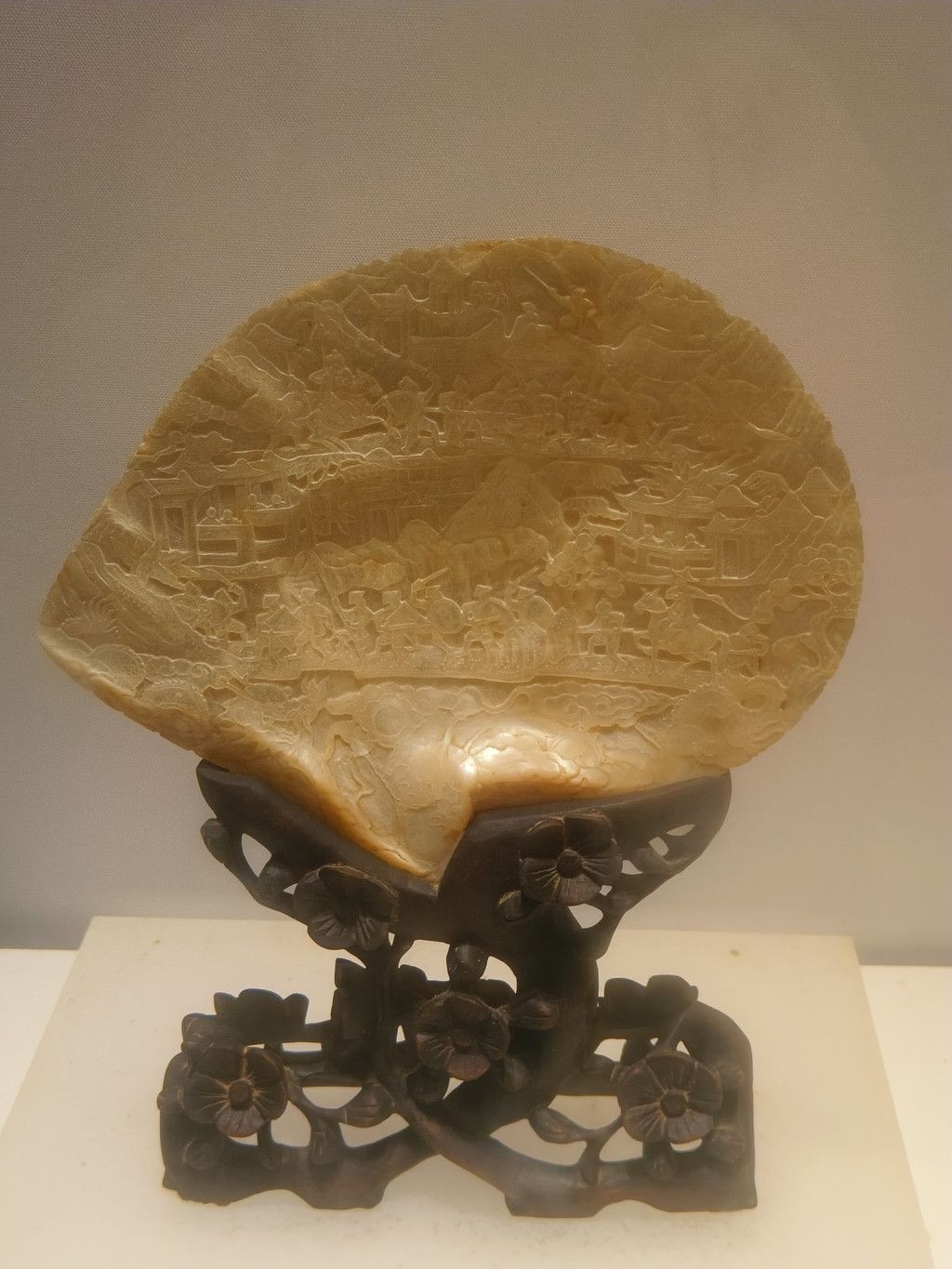

“琼工坊——海南传统手工技艺陈列”通过“天南椰雕”、“琼作木雕”、“南海贝雕”、“天涯编织”、“椰岛乐器”、“琼崖碳画”、“后安锻刀”、“大安剪纸”八个单元,展示传统技艺、传统美术的内涵和魅力,促进非遗保护传承与创新发展。

椰雕锡胆酒杯(清)

嵌螺钿“天涯欢歌”螭耳瓶

木雕

贝雕

竹编

大安剪纸

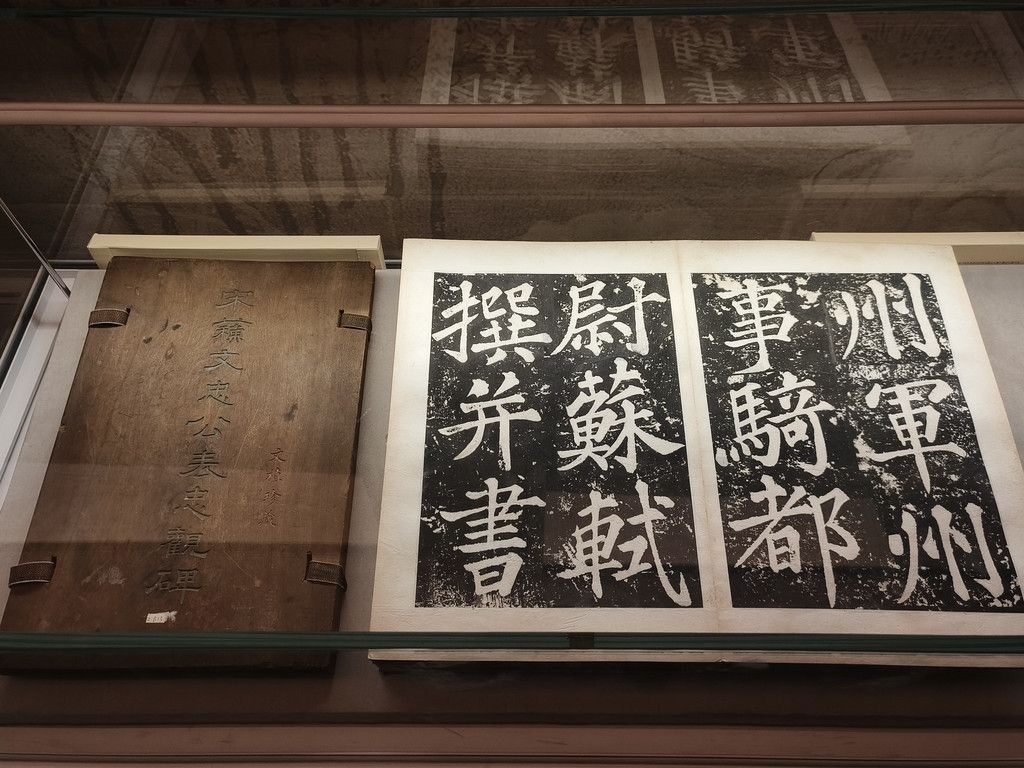

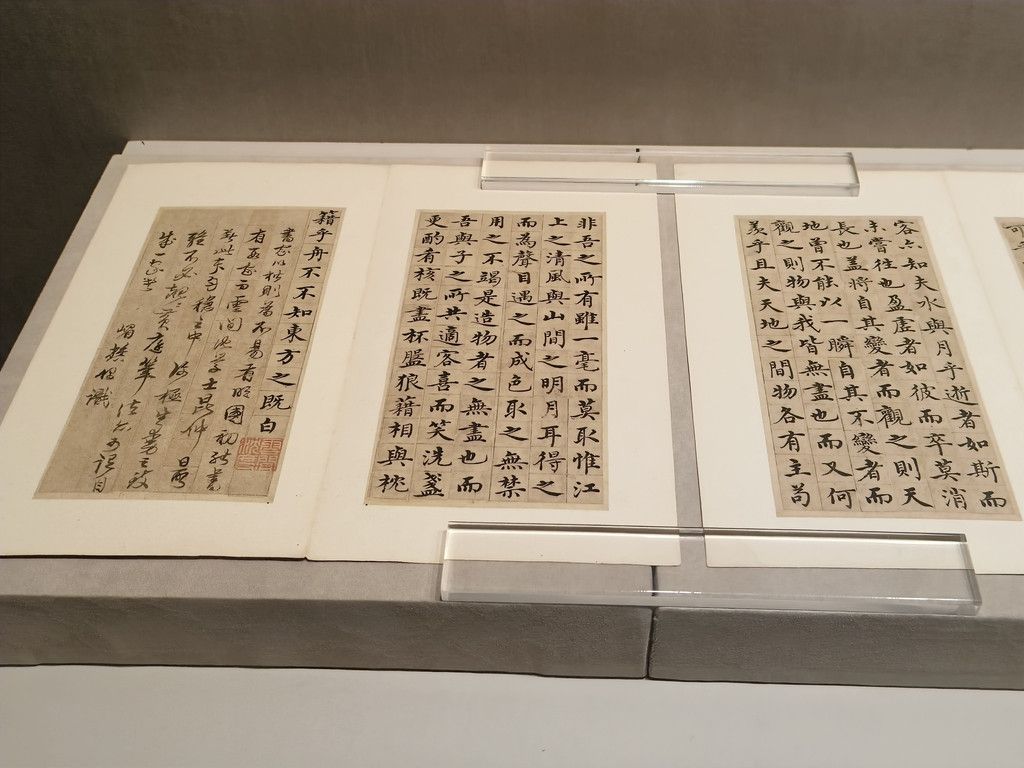

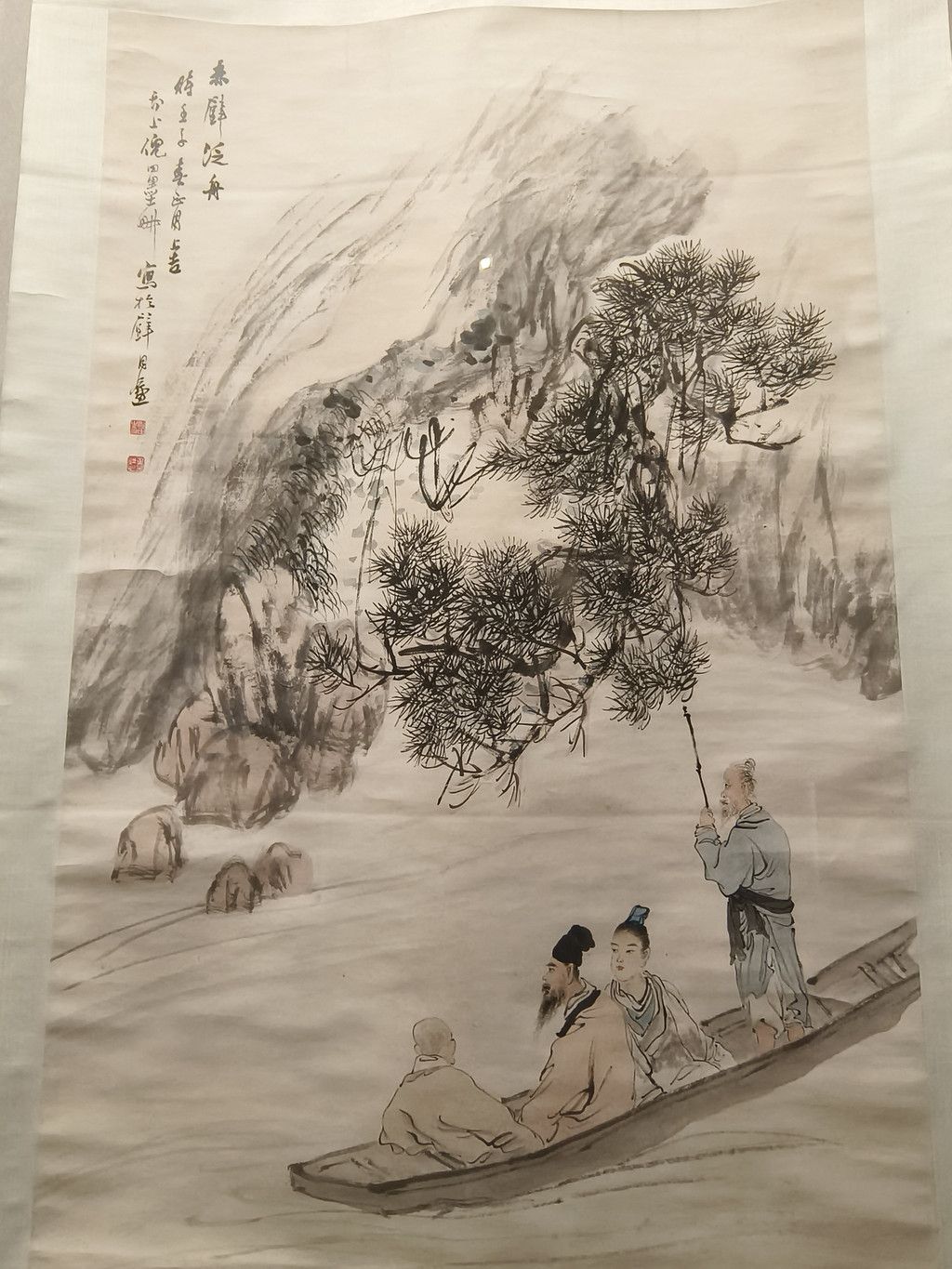

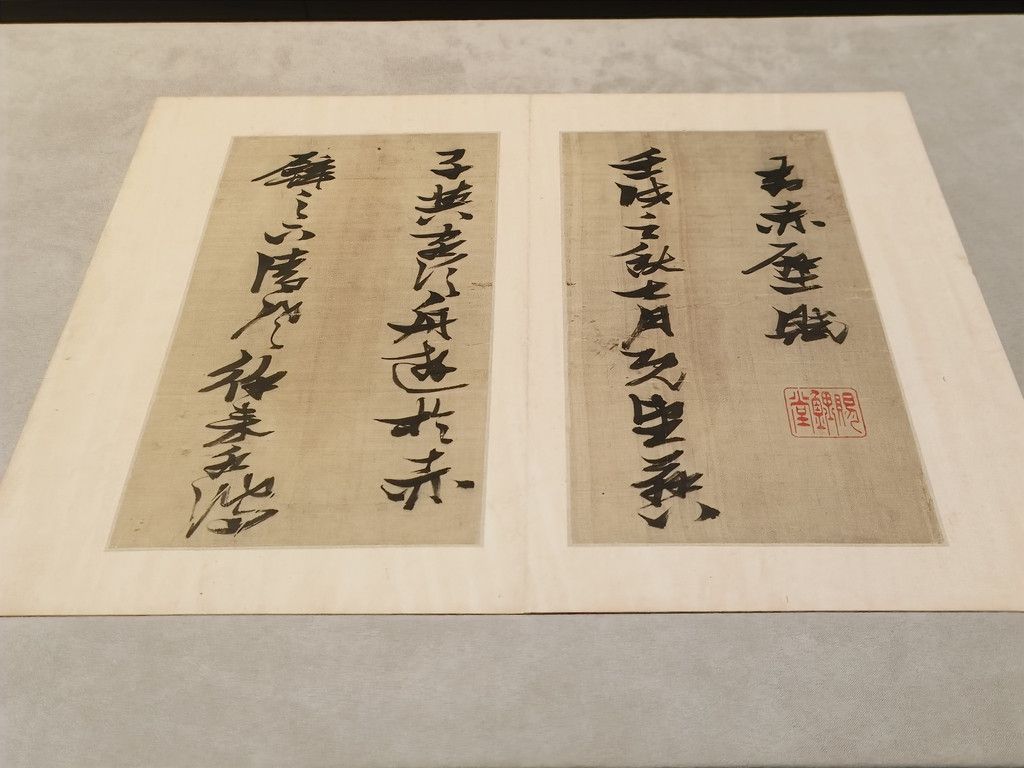

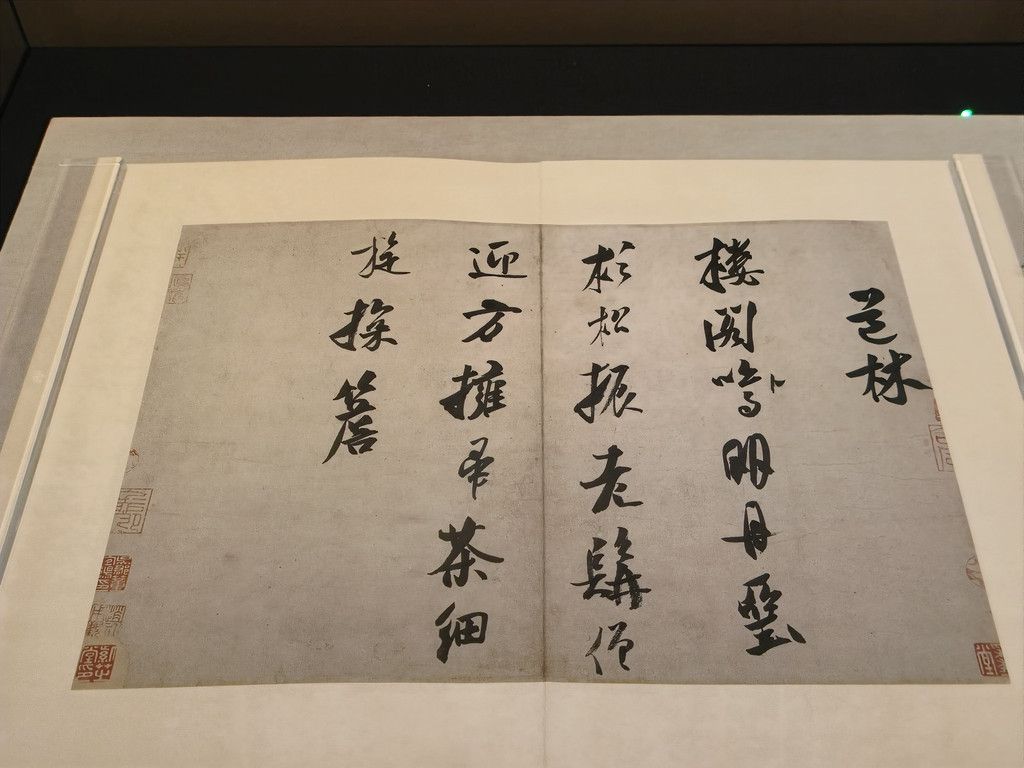

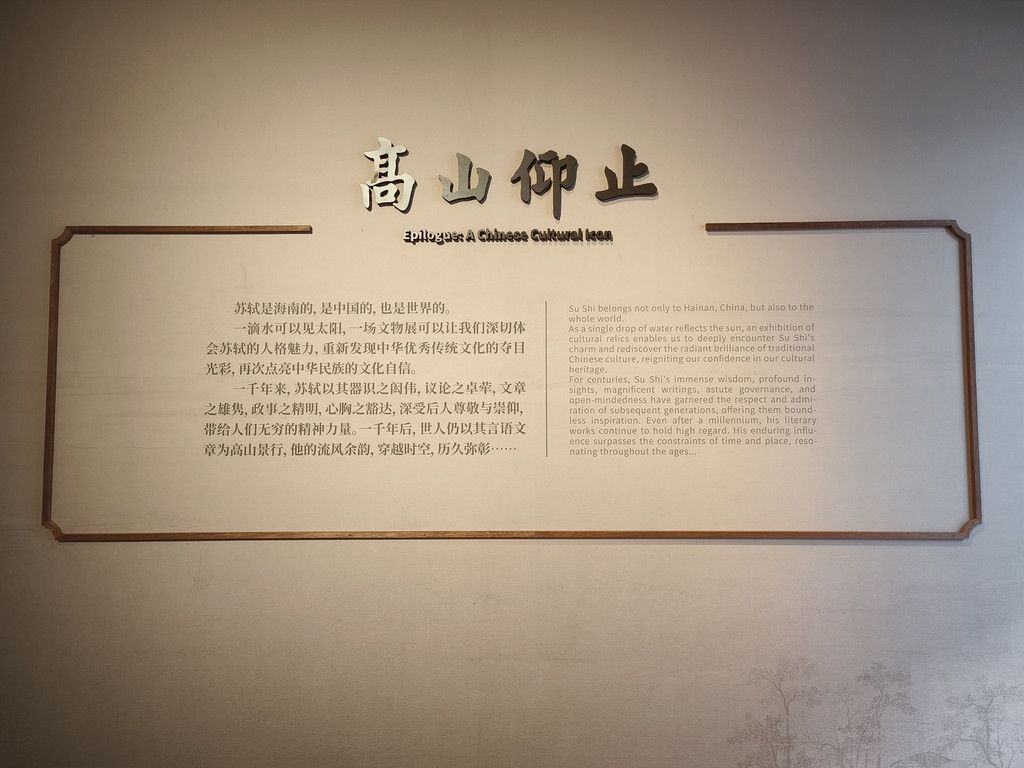

“千古风流不老东坡——苏轼主题文物展”通过“志存高远”、“身行万里”、“居儋功业”三个单元,展陈与苏轼相关的文物332件,全面阐释其人、其事、其作。“志存高远”单元展示苏轼出生地四川眉山的文物及其背后的故事;“身行万里”单元反映苏轼几经沉浮、身行万里半天下;“居儋功业”单元展示苏轼谪居海南三年的逸闻趣事、艺术成就。

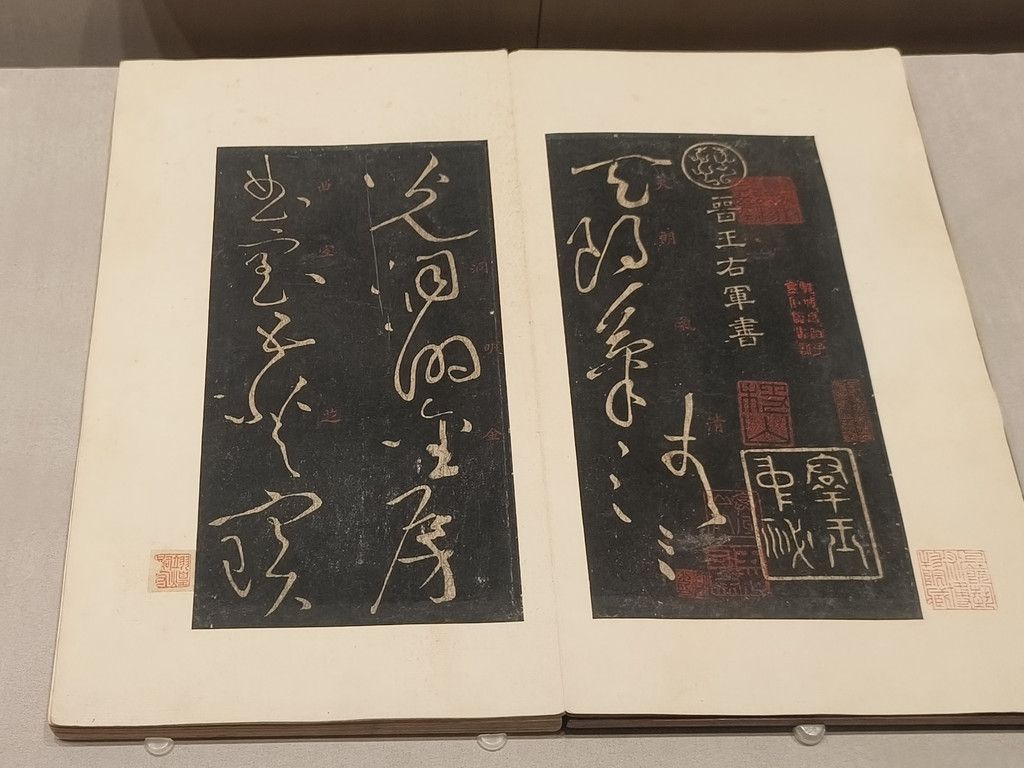

该主题展由故宫博物院、海南省文广厅联合国内59家文博单位举办,主要看点有三个:一是看真迹。展出的300多件文物中有“宋四家”苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄的书法、绘画、碑帖、器物真迹,其中5件来自故宫博物院,包括苏轼真迹《新岁展庆帖》《人来得书帖》合卷、《题王诜诗词帖》,黄庭坚真迹《惟清道人帖》,米芾真迹《道林帖》,蔡襄真迹《京居帖页》。还有清雍正皇帝御笔书法1件、乾隆皇帝御笔书法3件,以及徐渭、沈度、祝枝山、纪晓岚、郑板桥等名家的作品。二是看“三苏”。苏轼的为政思想和品格修养,来自良好的家风。苏洵、苏轼、苏辙“一门父子三词客”,是中华优秀传统文化的代表。三是看宋韵。从“三苏”父子所处时代的文物中,如北宋镀金荔枝纹银带板、水晶项链、涩胎伏听俑等,可以一窥宋人的生活细节。

苏轼(1037—1101),字子瞻,号铁冠道人、东坡居士,世称苏东坡。眉州眉山(今四川眉山)人。北宋文学家,书法家、画家。学识渊博,多才多艺,“豪放词”的奠基者,与父苏洵、弟苏辙三人并称“三苏”。一生坎坷,历经宦海沉浮、颠沛流离却乐观豁达。

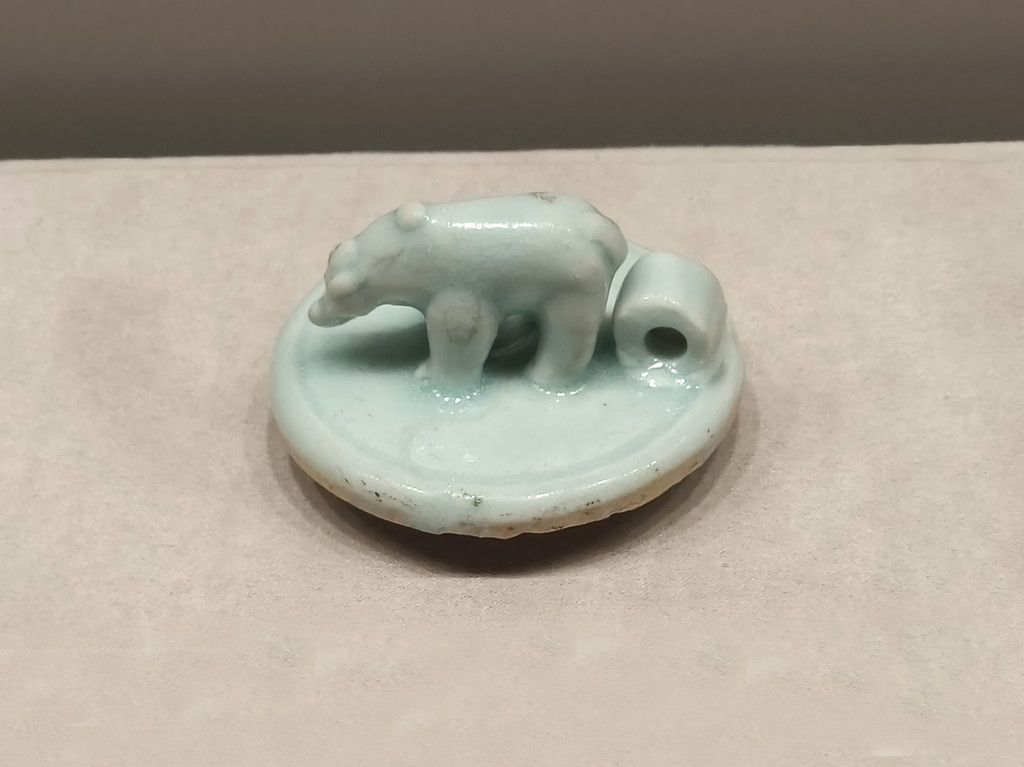

青釉象钮瓷器盖(宋)。眉山三苏祠博物馆藏。

铜“适”字印(北宋)。河南博物院藏。苏辙第二子苏适印章,正方形印面阴文篆刻“适”字。

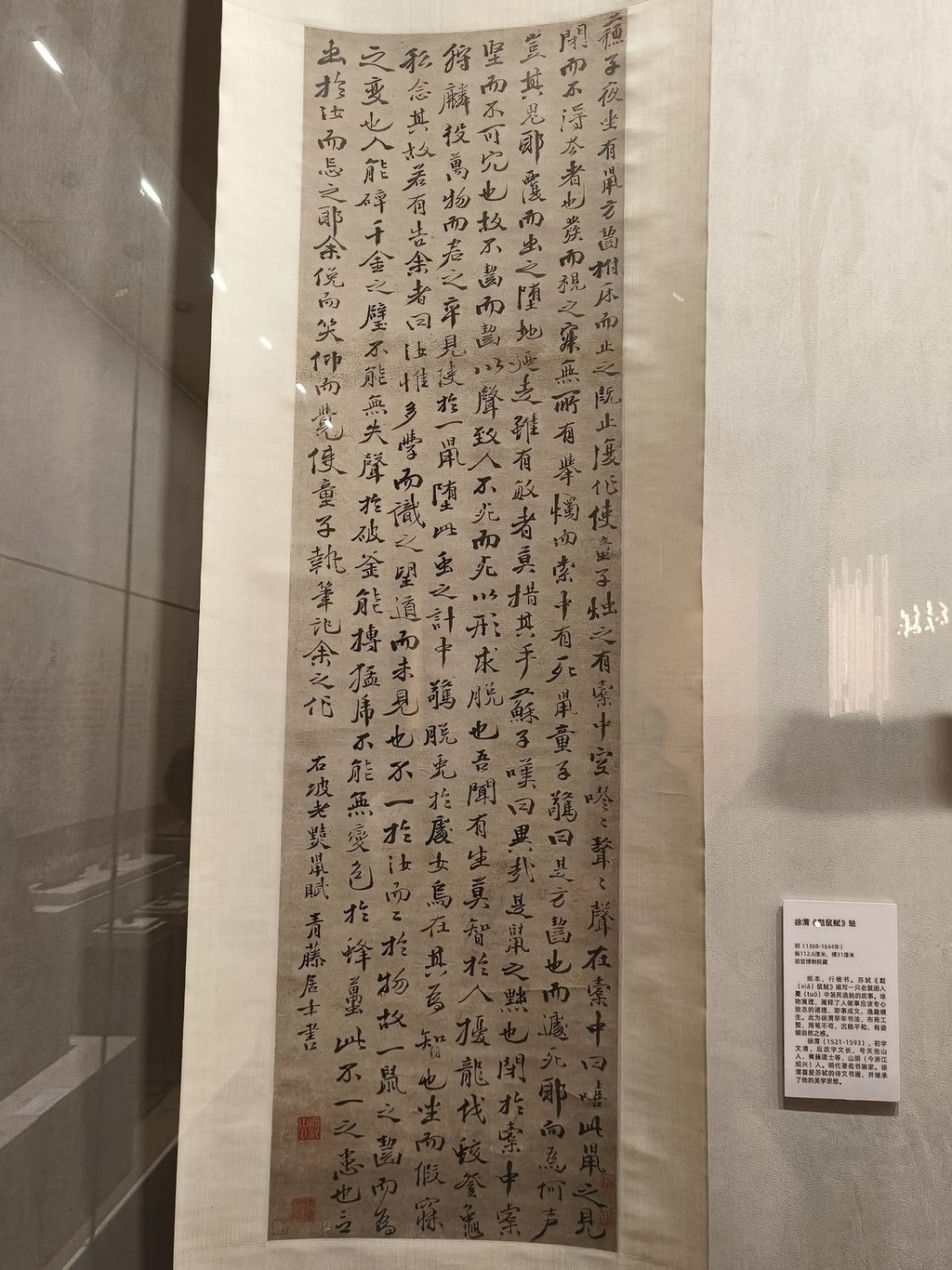

《黠鼠赋》轴(明·徐渭)。北京故宫博物院藏。《黠鼠赋》相传为苏轼十一岁时所作,讲述一只老鼠施展诡计逃脱的故事,告诉人们一个道理:做事要专一,才不会被突然事变所左右。徐渭与解缙、杨慎并称“明代三才子”,在诗文、戏剧、书画等方面独树一帜。

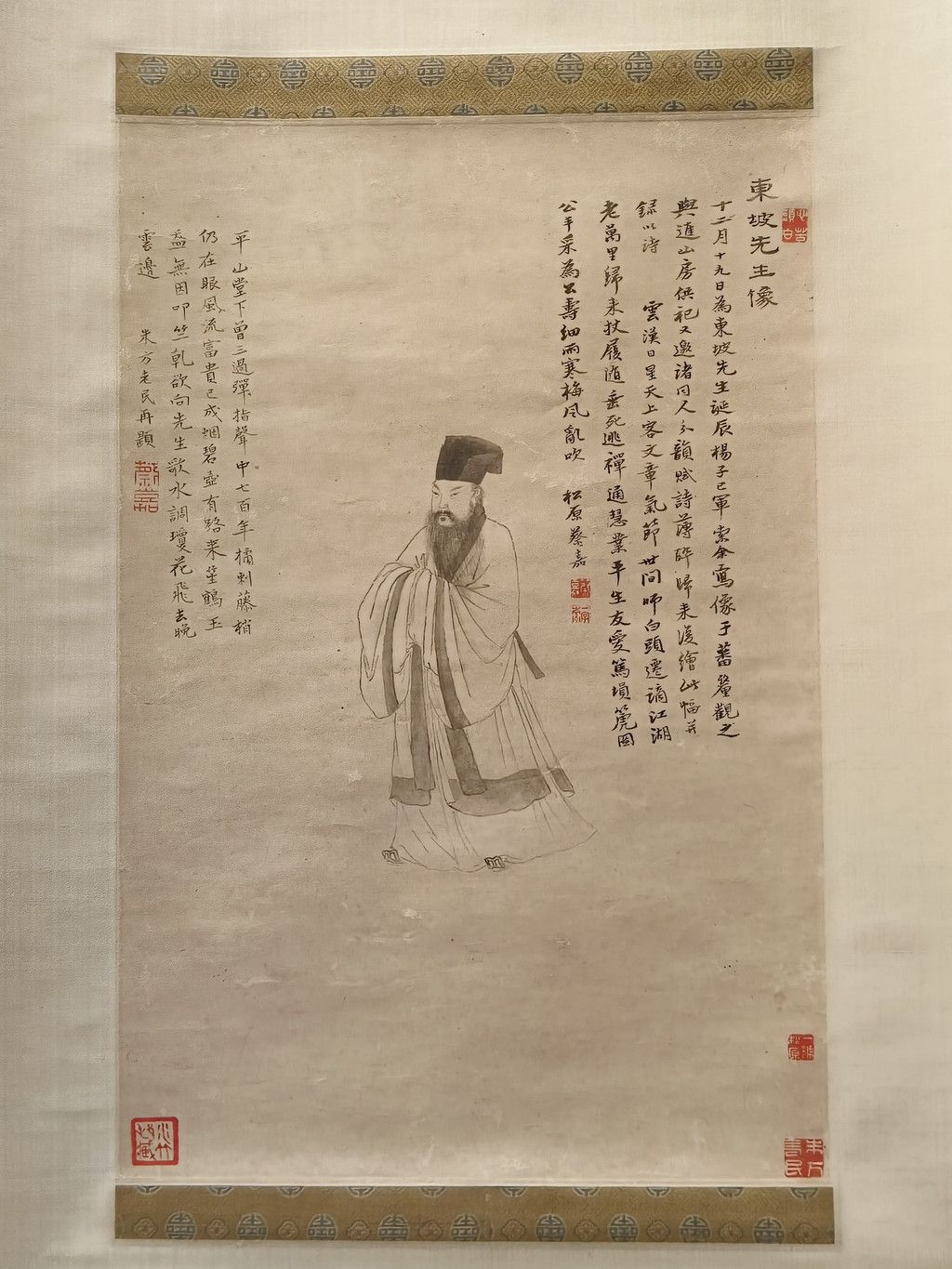

《东坡像》(清·蔡嘉)。天津博物院藏。

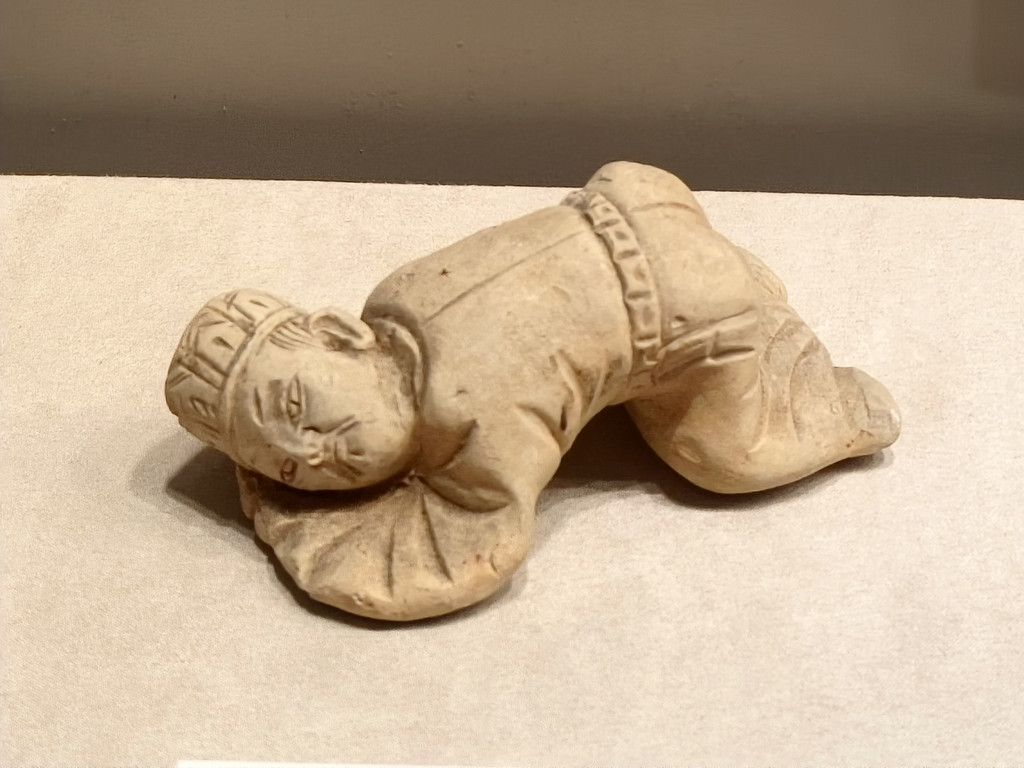

涩胎云托日月俑(北宋)。江西省博物馆藏。涩胎是高温烧成、未施釉、没有任何图案花纹的瓷胎。

涩胎伏听俑(北宋)。江西省博物馆藏。

镀金荔枝纹银带板(北宋)。江西省博物馆藏。带板即腰带,是一种身份的象征。这件腰带采用宋代流行的捶揲高凸花工艺,边框用夹层法镶包,层次分明,具有很强的立体感和艺术性。

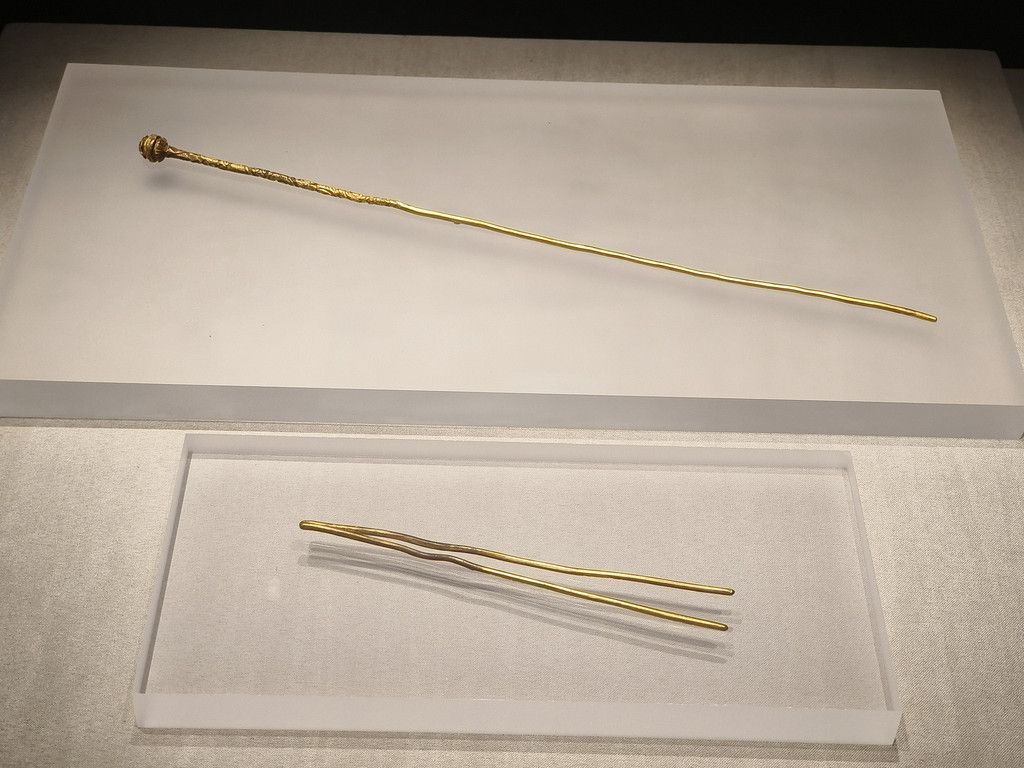

錾刻龙纹金簪、金钗(北宋)。江西省博物馆藏。

水晶项链、金耳环、錾花银镯(北宋)。江西省博物馆藏。

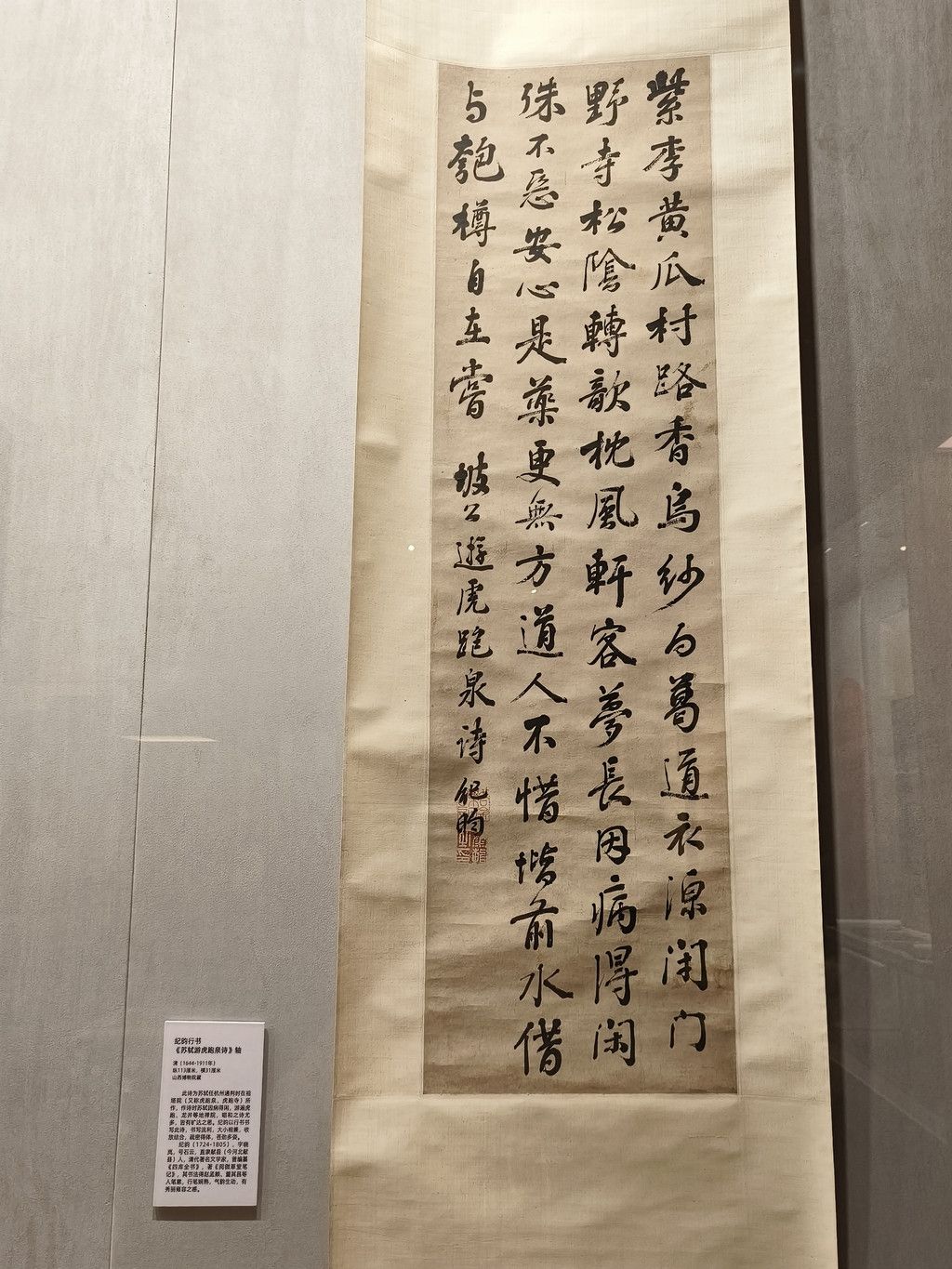

行书《苏轼游虎跑泉诗》轴(清·纪晓岚)。山西博物院藏。

行书《东坡烟江叠嶂诗》横批(清·郑板桥)。常州博物馆藏。

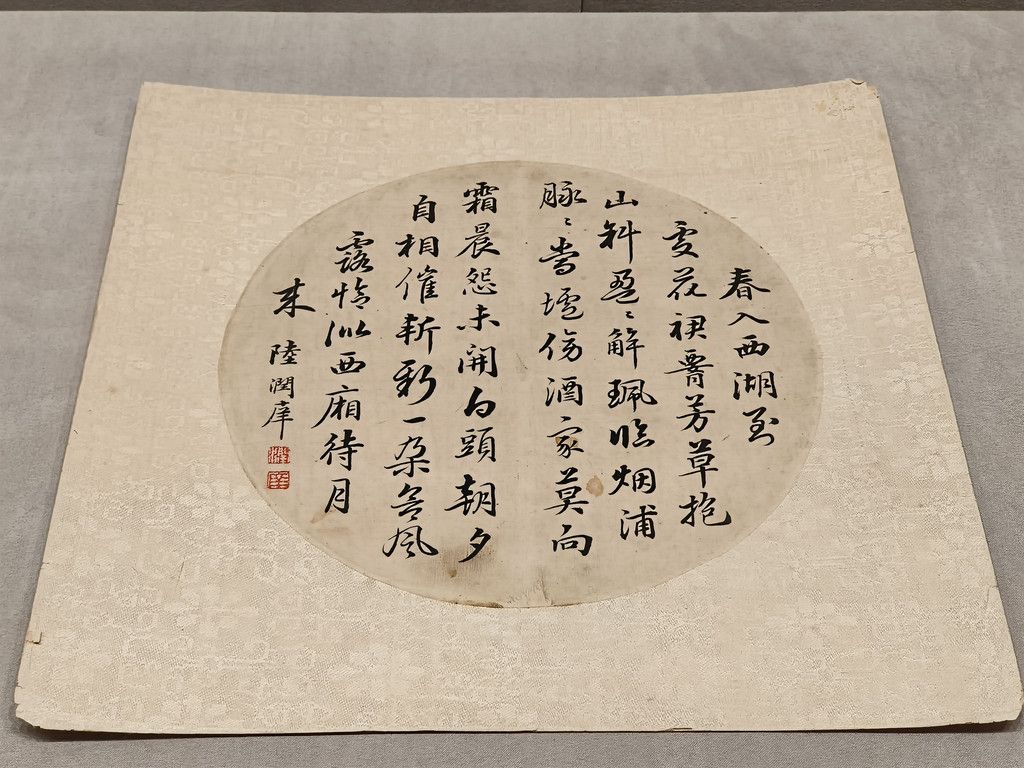

行书《苏轼西湖诗》绢本镜心(清·陆润庠)。杭州西湖博物馆藏。陆润庠,苏州人,同治十三年状元,曾任国子监祭酒、山东学政。辛亥后留清宫任溥仪老师。其行笔圆润沉稳、中正平实,属于典型的馆阁体书作。

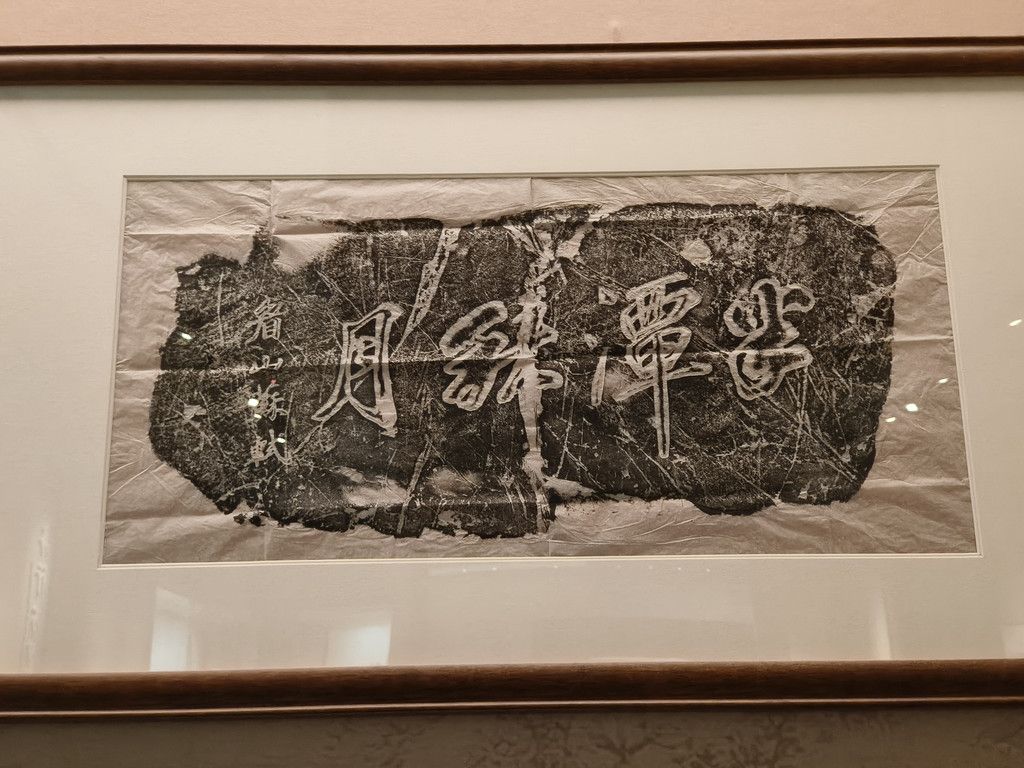

苏轼铭“半潭秋月”砚洗拓片。诸城市博物馆藏。

苏轼《表忠观碑》拓片。湖北省博物馆藏。《表忠观碑》为苏轼43岁时所书,宋元封元年(1078)立石。

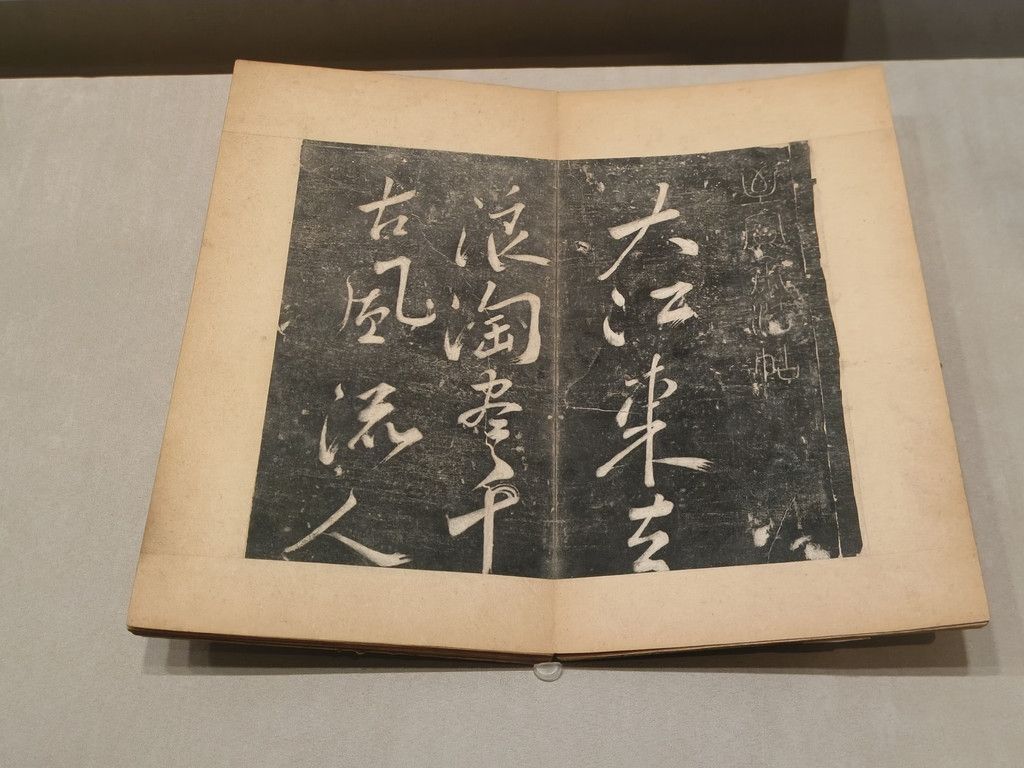

苏轼《大江东去帖》清拓本(清)。烟台市博物馆藏。

草书《黄庭内景经》拓本(明·黄庭坚)。上饶美术馆藏。

曾巩抄手石砚(北宋)。江西省博物馆藏。抄手砚是宋代最具时代特征的形制,由唐代箕形砚演变而来,底部镂空,手可以伸入,便于移动取用。该砚外形简朴,不附纹饰,反映了“唐宋八大家”之一的曾巩“仁政”为官、清廉做人的态度。

“雪堂款”端石抄手砚(北宋)。杭州市临平博物馆藏。石砚左右两侧刻有纪事铭文,记录了苏轼出知颍州期间趁病假转道南京,由长江水路返四川故里途中购买此砚的经过。砚底刻写的“雪堂”二字,是苏轼谪居黄州时的会客室名。

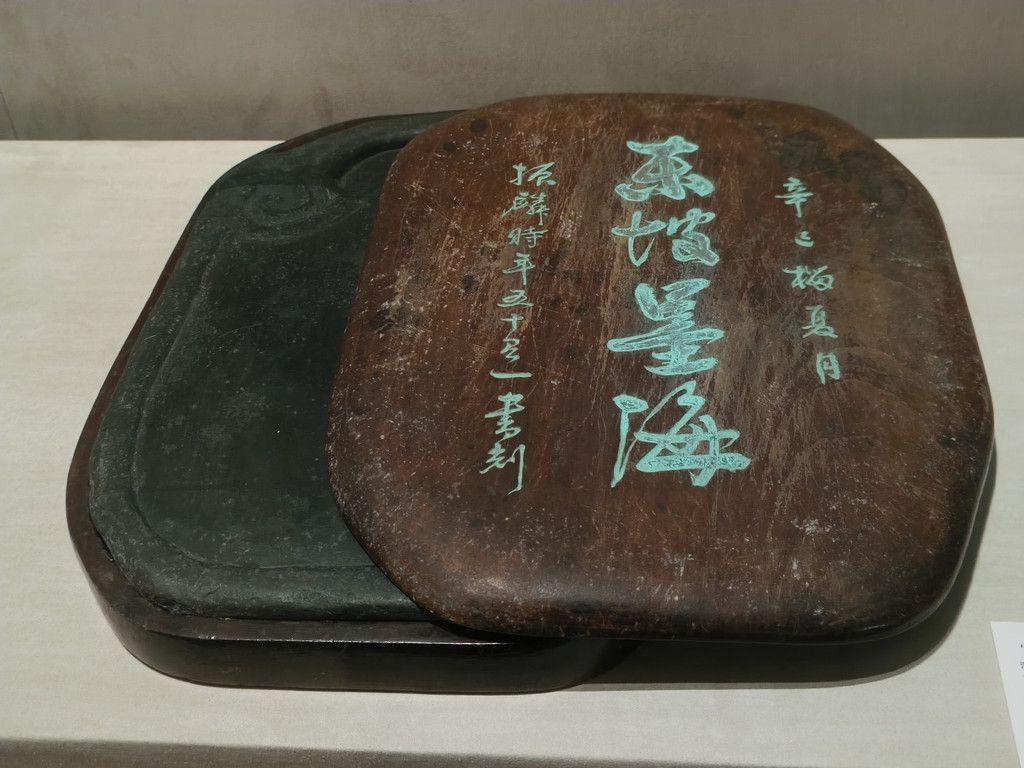

“东坡墨海”铭带红木盒歙砚(清)。湖州市博物馆藏。椭圆形砚,上端墨池,周边饰祥云如意纹。红木砚盒盒面铭“东坡墨海,辛巳梅夏月振麟时年五十有一书刻”。

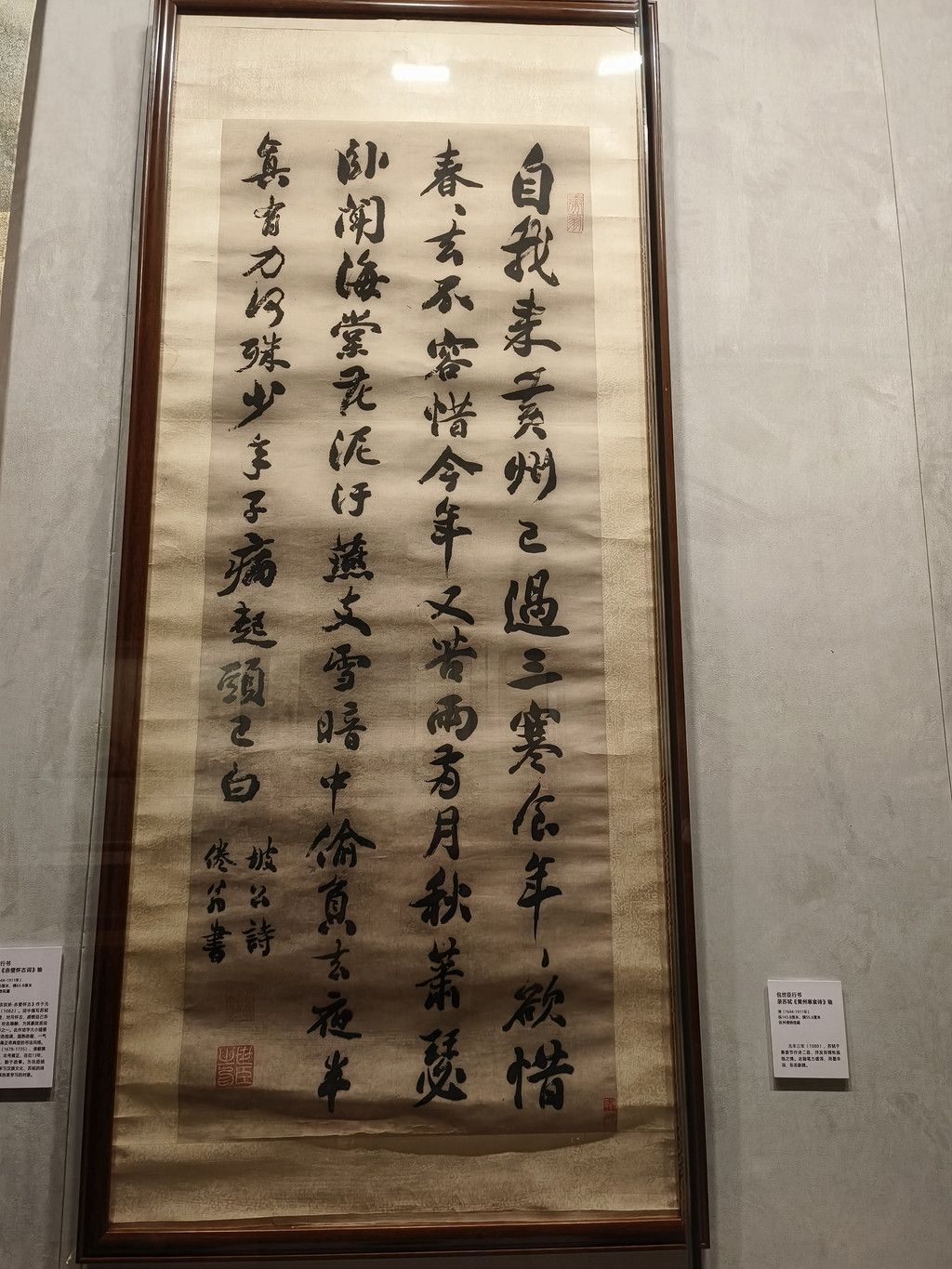

行书录苏轼《黄州寒食诗》轴(清·包世臣)。扬州博物馆藏。元丰三年(1080),苏轼于寒食节作诗二首,抒发其惆怅孤独之情。此轴笔力雄浑,用墨丰润。《黄州寒食诗》全文:“自我来黄州,已过三寒食。年年欲惜春,春去不容惜。今年又苦雨,两月秋萧瑟。卧闻海棠花,泥污燕脂雪。暗中偷负去,夜半真有力。何殊病少年,病起头已白。春江欲入户,雨势来不已。小屋如渔舟,濛濛水云里。空庖煮寒菜,破灶烧湿苇。那知是寒食,但见乌衔纸。君门深九重,坟墓在万里。也拟哭途穷,死灰吹不起。”

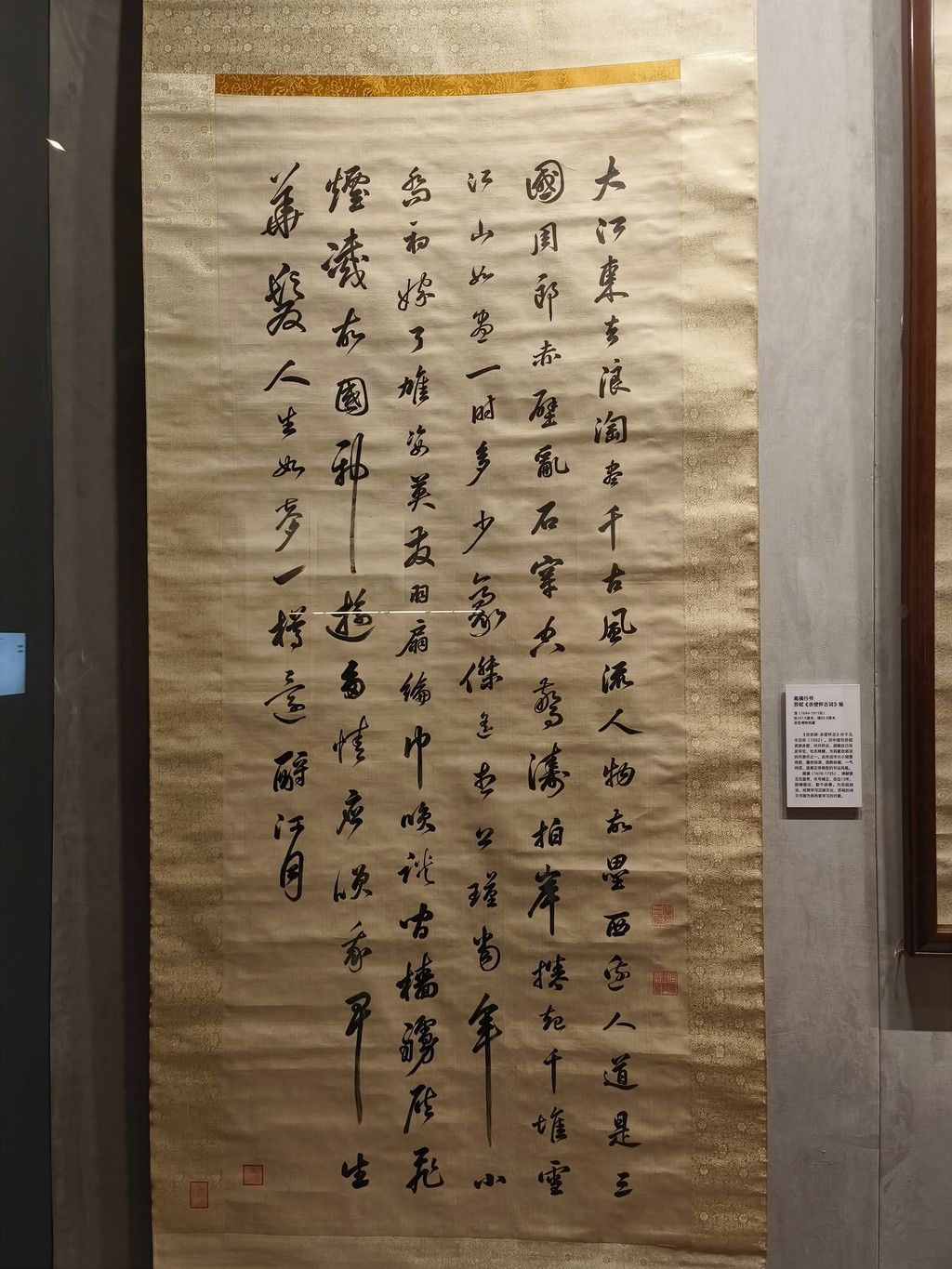

行书苏轼《赤壁怀古词》轴(清·胤禛)。北京故宫博物院藏。康熙皇帝的御笔书法。

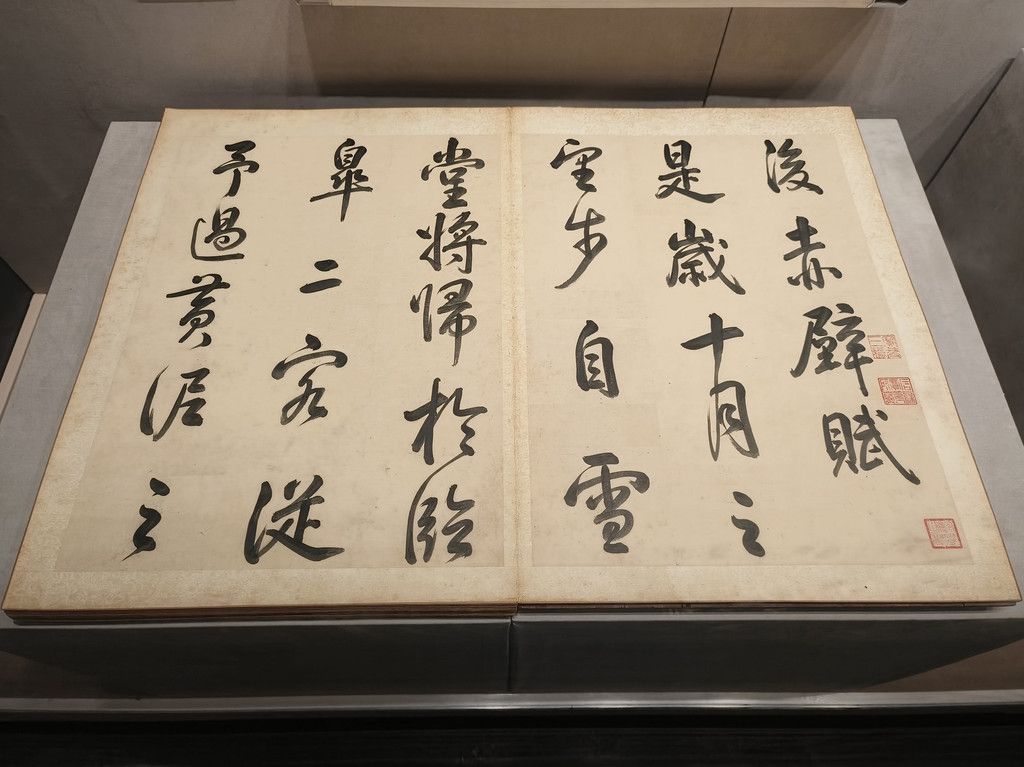

临《董其昌行书后赤壁赋》册(清·弘历)。沈阳故宫博物院藏。乾隆皇帝的御笔书法。

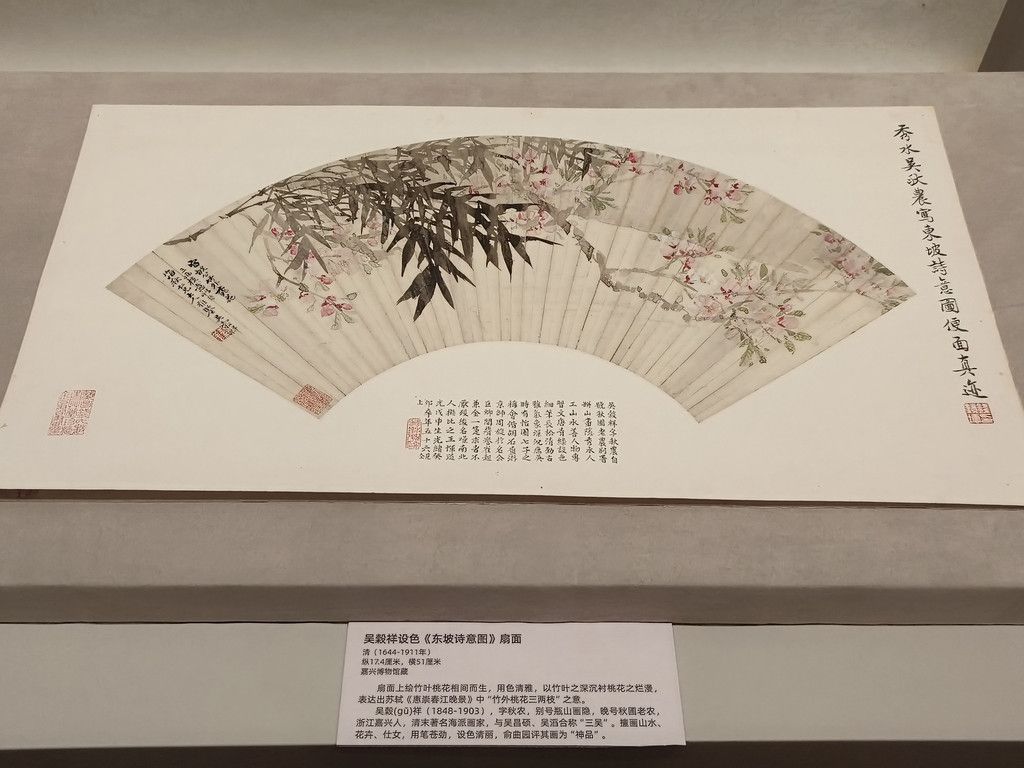

设色《东坡诗意图》扇面(清·吴榖祥)。嘉兴博物馆藏。绘竹叶桃花相间而生,用色清雅,以竹叶之深沉衬桃花之烂漫,表达苏轼《惠崇春江晚景》中“竹外桃花三两枝”之意。昊榖(gū)祥为清末著名海派画家,与吴昌硕、吴滔合称“三吴”,擅画山水、花卉、仕女。

《赤壁赋》册(明·沈度)。北京故宫博物院藏。

《赤壁泛舟图》轴(近代·倪田)。天津博物馆藏。

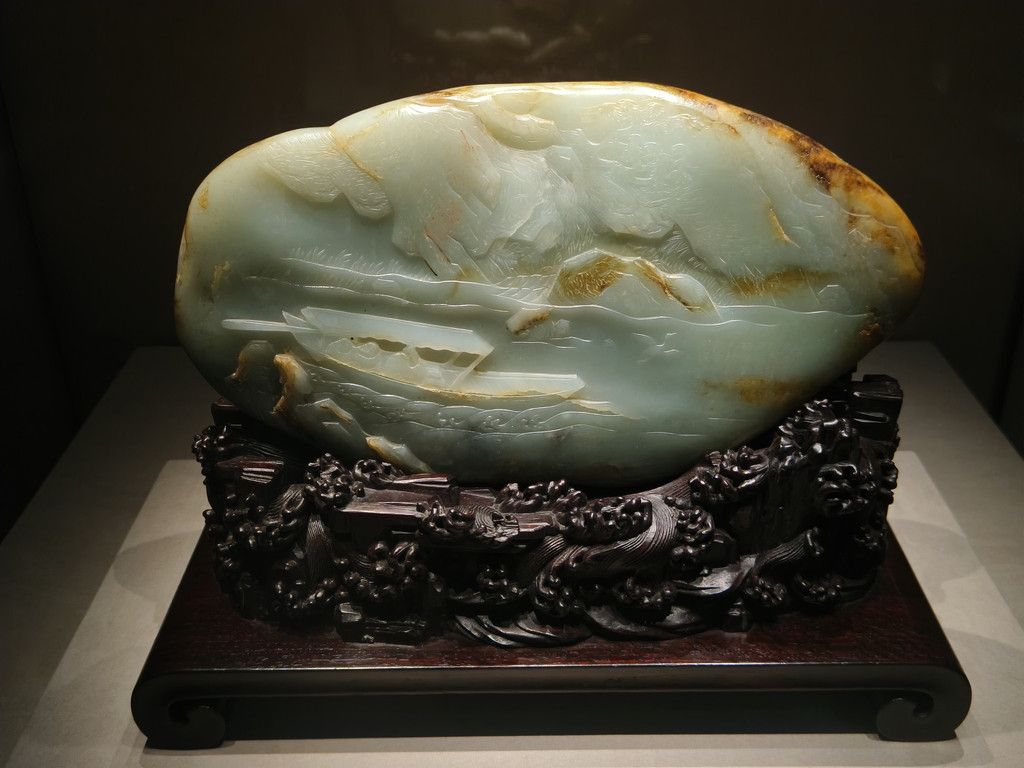

青玉《苏轼游赤壁图》山子(清)。北京故宫博物院藏。

青花《苏轼夜游赤壁图》方棒槌瓶(清)。烟台市博物馆藏。

草书《赤壁赋》册(明·张瑞图)。天津博物馆藏。张瑞图为明代四大书法家之一,笔势生动,峻峭劲利,与董其昌齐名,有“南张北董”之称。

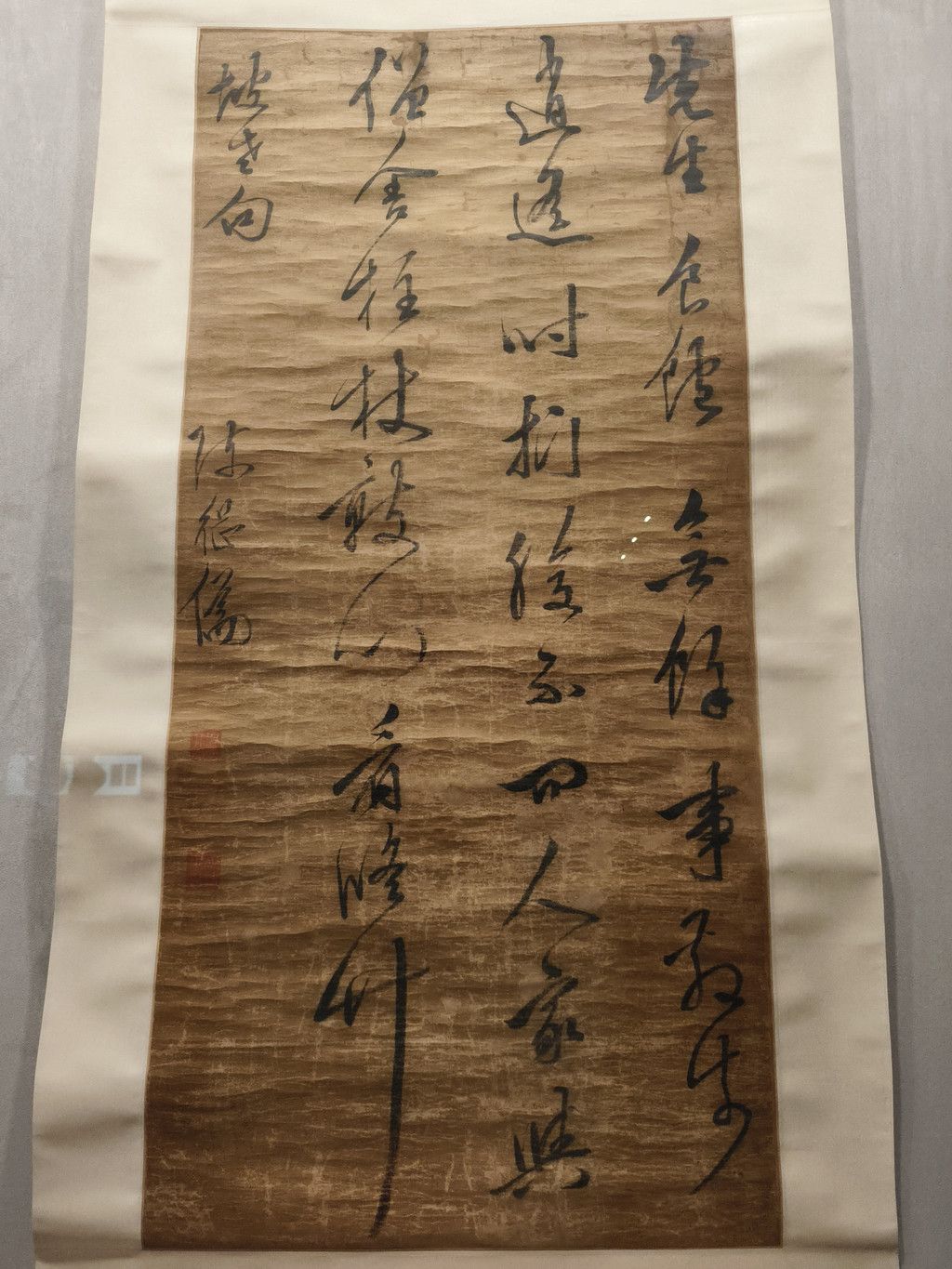

苏轼《寓居定惠院》诗轴(明·陈继儒)。广东省博物馆藏。诗云:“先生食饱无一事,散步逍遥自扪腹。不问人家与僧舍,拄杖敲门看修竹……天涯流落俱可念,为饮一樽歌此曲。明朝酒醒还独来,雪落纷纷那忍触”。此诗是宋神宗元丰三年(1080)苏轼到黄州不久,在定惠院赏花时所作。通过对海棠的描绘,寄寓流落之感。

《宁远军节度副使惠州安置碑》拓片(清)。惠州市博物馆藏。碑文为清道光十九年(1839)惠州知府杨希铨按苏轼手书摹勒于石。“宁远军节度副使惠州安置”是苏轼贬谪惠州的官职。

行书《题王诜诗词帖》页(北宋·苏轼)。苏轼为好友王诜(shēn)自书诗所作的题跋,记述了王诜因受“乌台诗”案牵连而贬至武当,然仍醉心于诗词,有世外之乐。“乌台诗”案是北宋元丰二年(1079)发生的一起弹劾苏轼的案件。

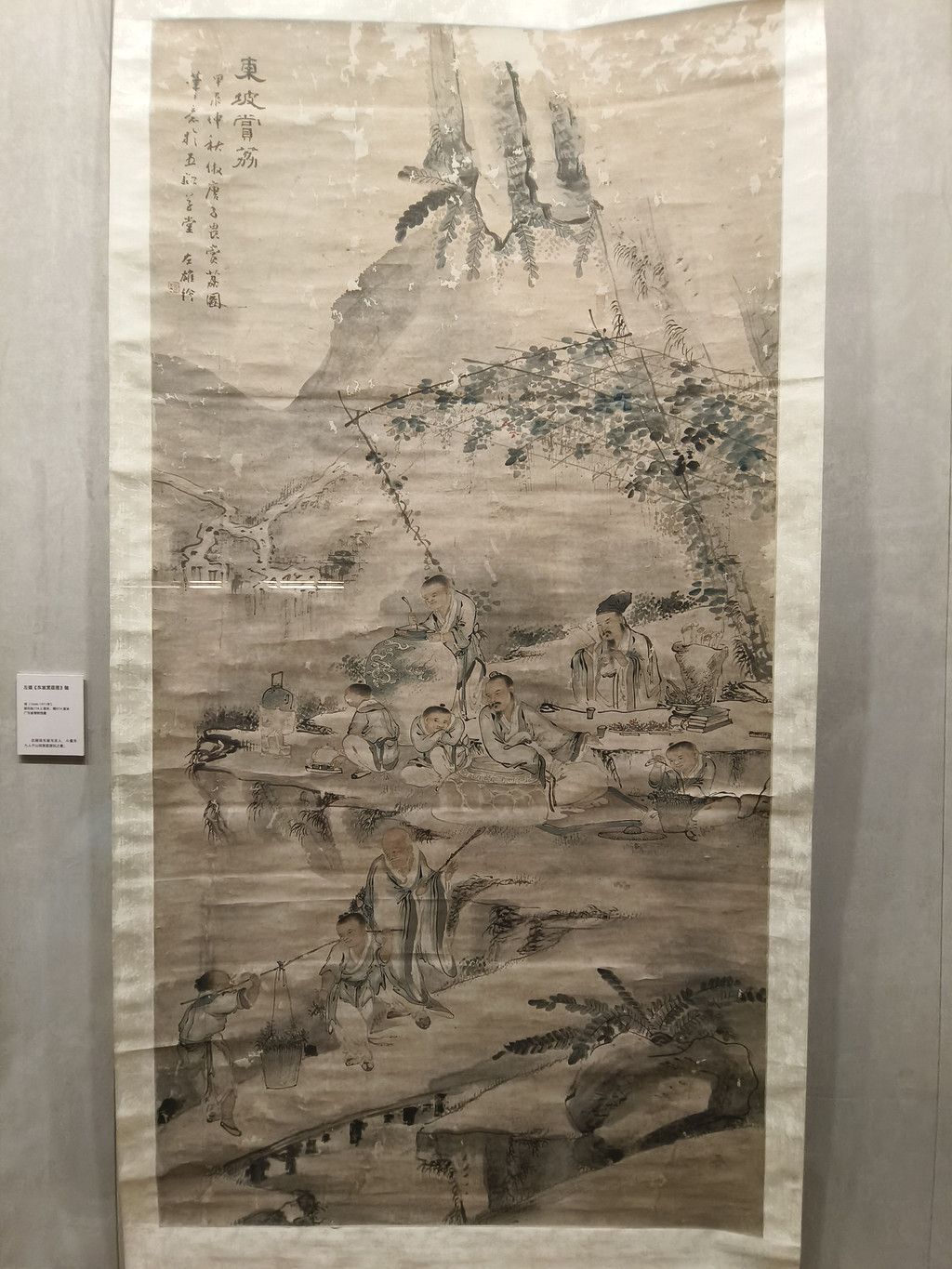

《东坡赏荔图》轴(清·左雄)。广东省博物馆藏。描绘苏轼与友人、孩童共九人于山间赏荔游玩的情景。

《羲之爱鹅》瓷屏、《东坡爱砚》瓷屏、《林逋爱梅》瓷屏(清)。鄂州市博物馆藏。古往今来,名人高士有爱癖者颇多,如王羲之爱鹅、陶渊明爱菊、周敦颐爱莲、林和靖爱梅、米芾爱石、苏东坡爱砚。这组瓷屏描绘了三位名人的偏好雅趣。

石湾窑“陈渭岩”款天蓝釉东坡爱砚立像(清)。佛山市博物馆藏。

德化窑白釉人物像(明)。北京故宫博物院藏。老者相貌及衣着特征与传世的苏轼像有相近之处。

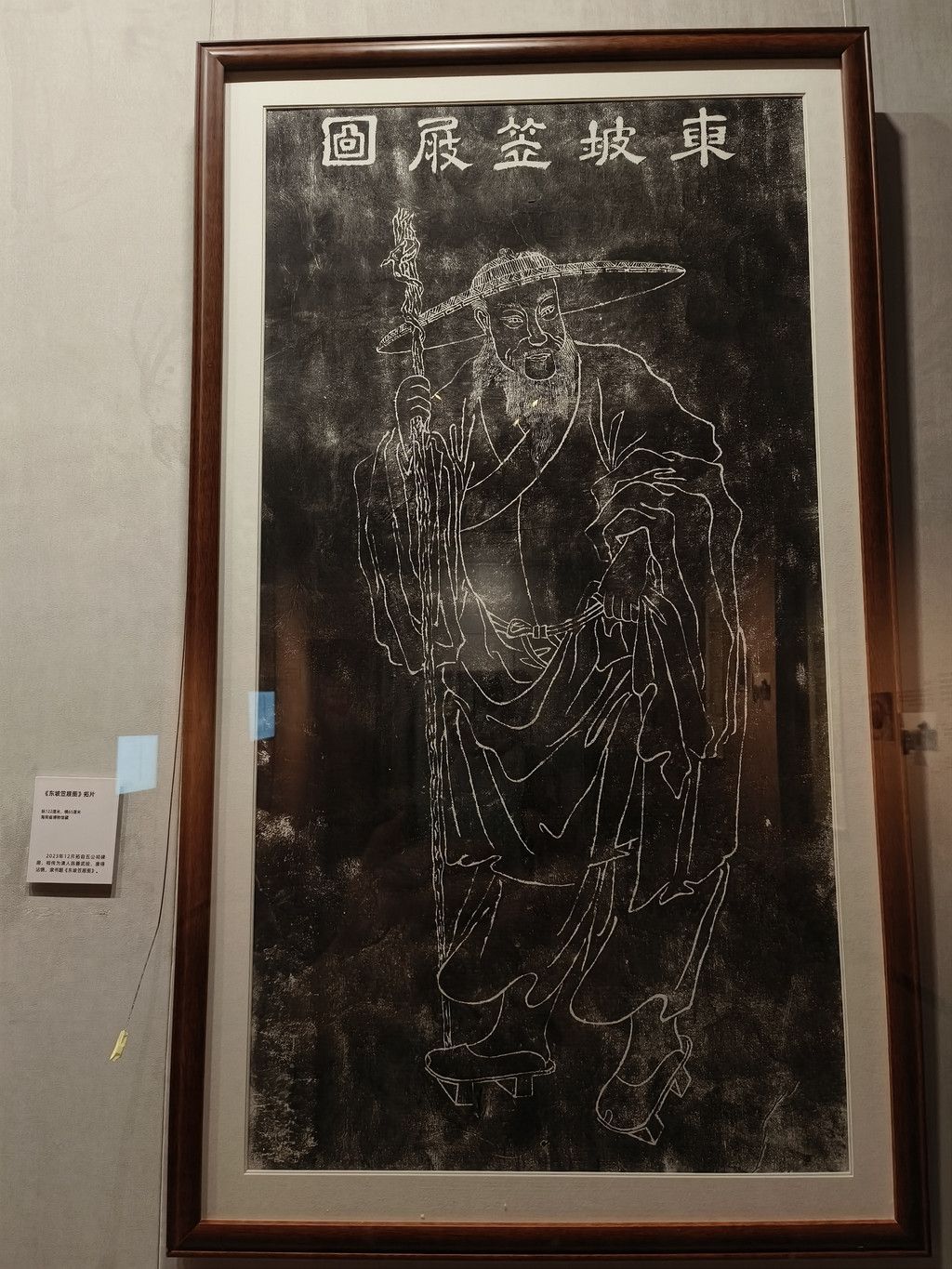

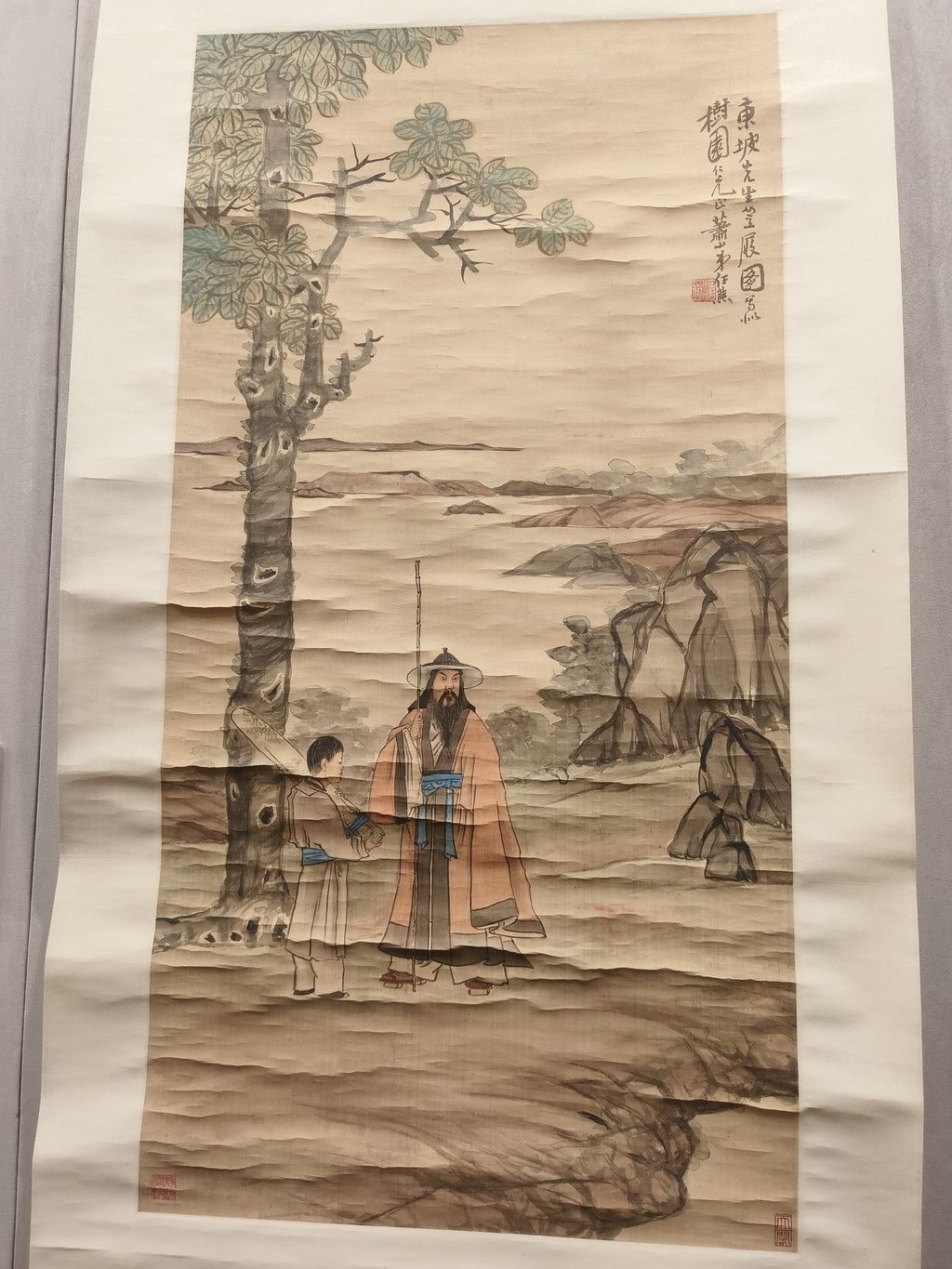

不同年代的《东坡笠屐图》,表达了“竹杖芒鞋轻胜马,一蓑烟雨任平生”的旷达气概。

《东坡笠屐图》轴(清·任熊)。宁波天一博物馆藏。

张大千、孙克弘、邓嗣唐绘《东坡笠屐图》轴

《道林帖》(北宋·米芾)。北京故宫博物院藏。米芾早期作品,“翰牍九帖”之一,他根据苏轼的建议,学习魏晋书法,以王羲之、王献之父子为主,此帖中可见二王之风。可惜这件是复制品。

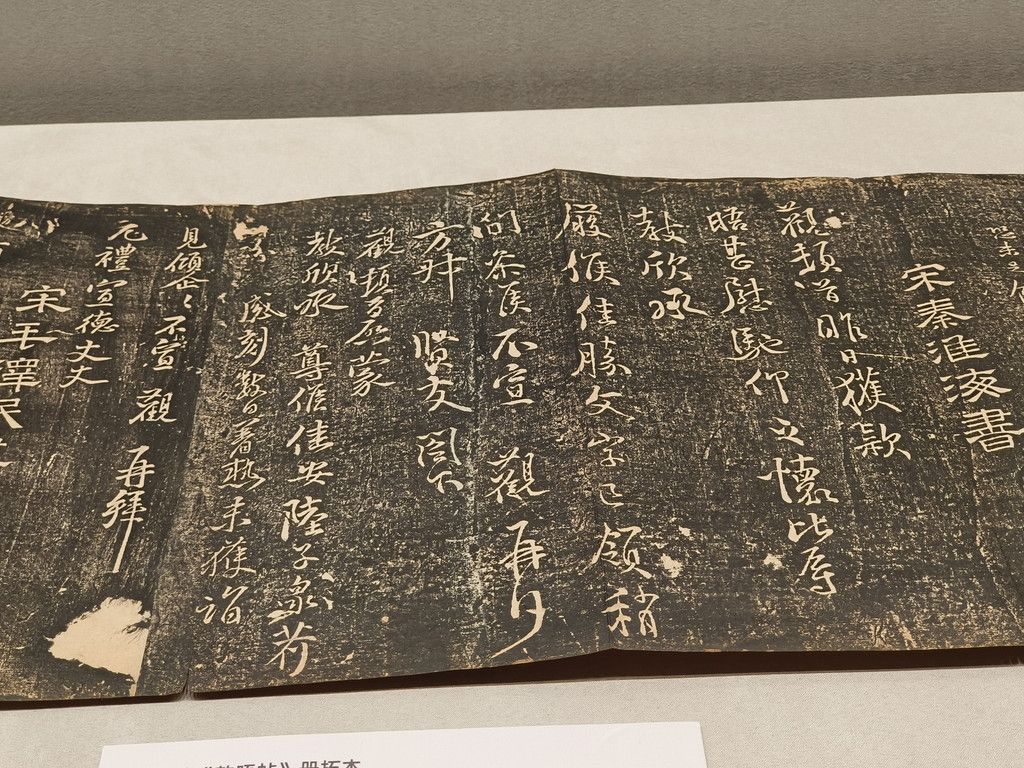

行草书《款晤帖》册拓片(明·秦观)。北京故宫博物院藏。秦观(1049—1100),字少游,江苏高邮人。北宋时期大臣、词人。

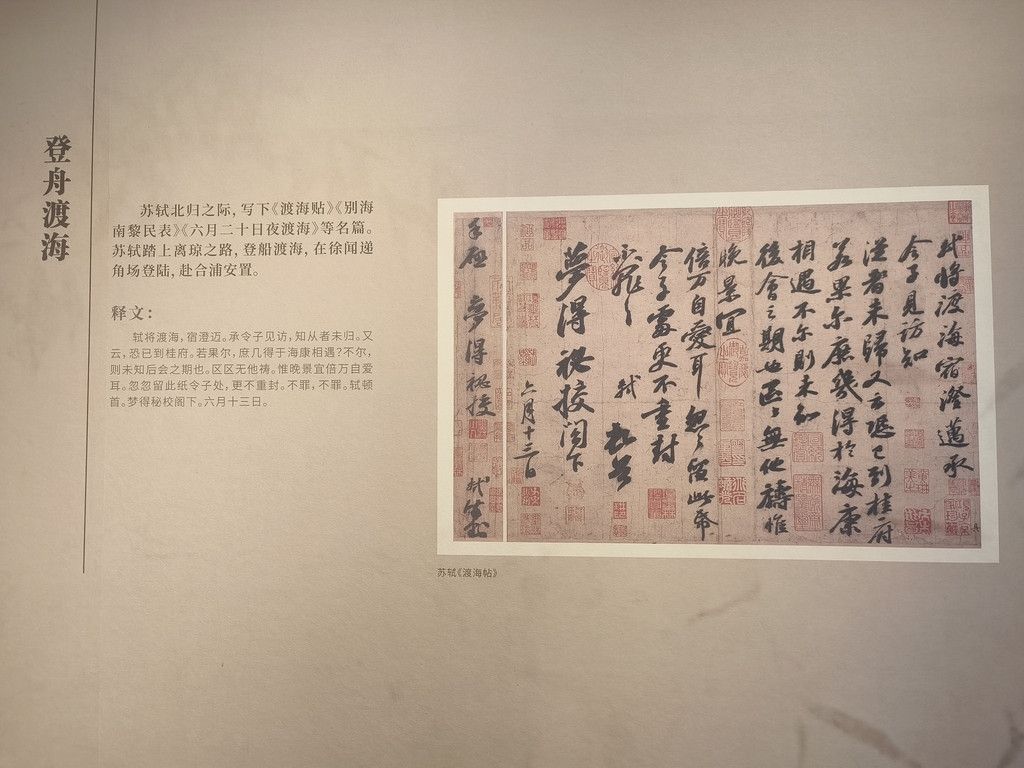

行书《渡海帖》(北宋·苏轼)。原件收藏于台北故宫博物院。宋元符三年(1100),六十五岁的苏轼收到一纸赦书,获准离开海南返回中原。《渡海帖》是他离开海岛前,写给好友赵梦得的一份手札,内容为:“轼将渡海,宿澄迈,承令子见访,知从者未归。又云,恐已到桂府。若果尔,庶几得于海康相遇;不尔,则未知后会之期也。区区无他祷,惟晚景宜倍万自爱耳。匆匆留此纸令子处,更不重封,不罪不罪。轼顿首,梦得秘校阁下,六月十三日。封囊:手启,梦得秘校。轼封。”

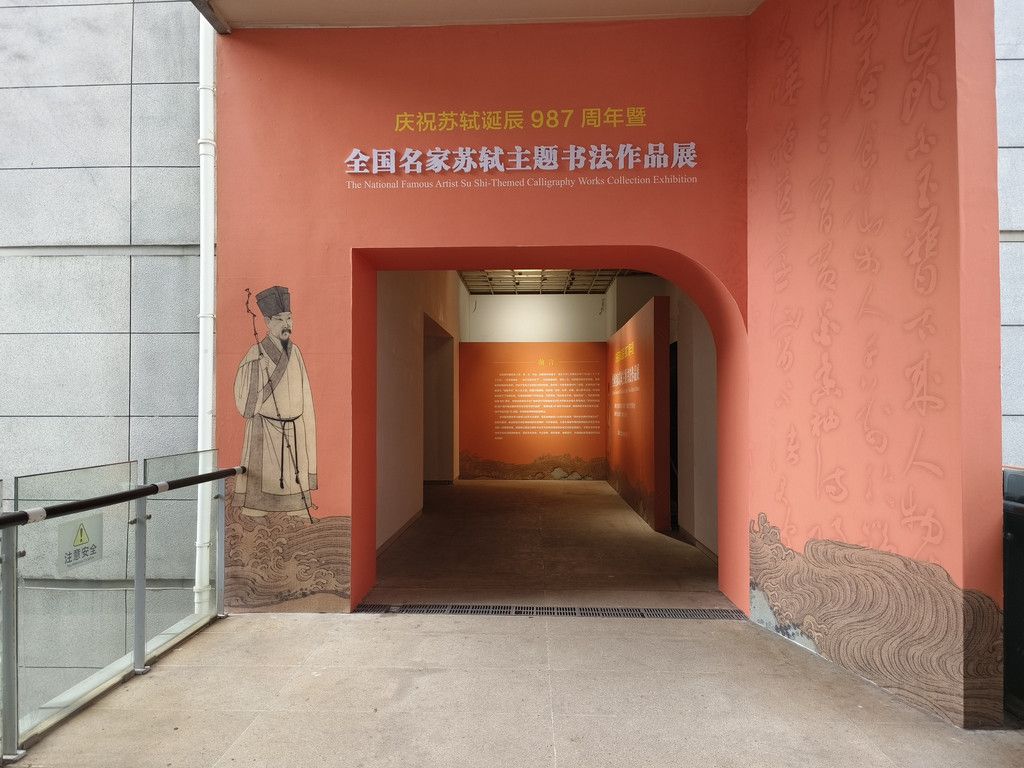

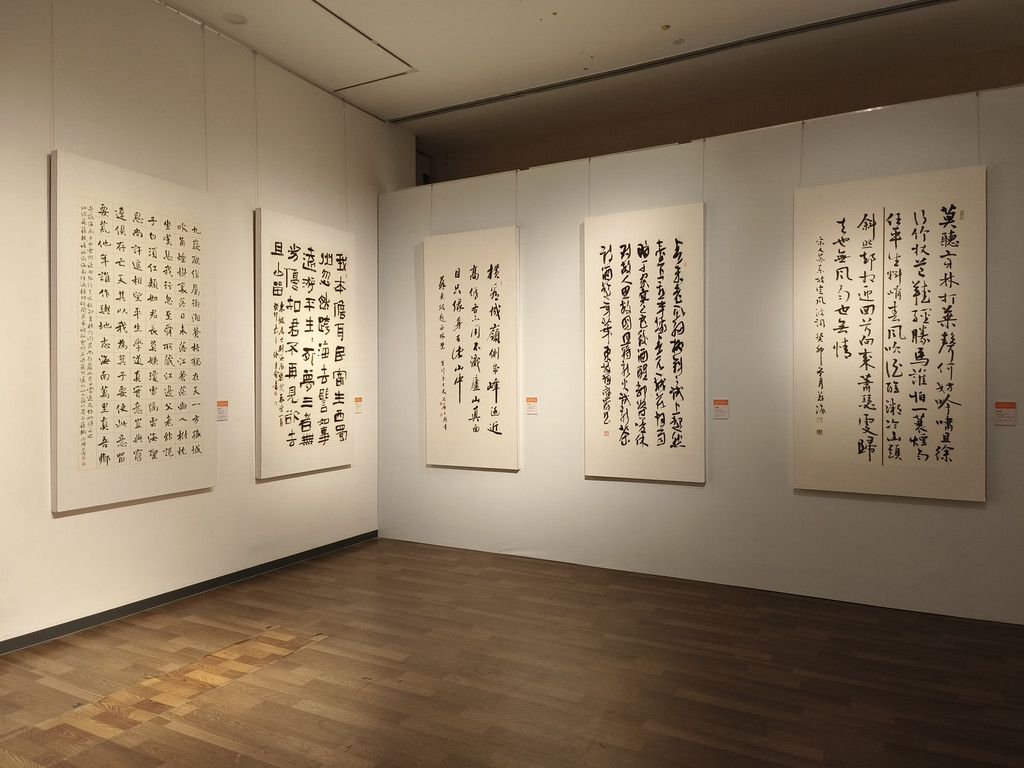

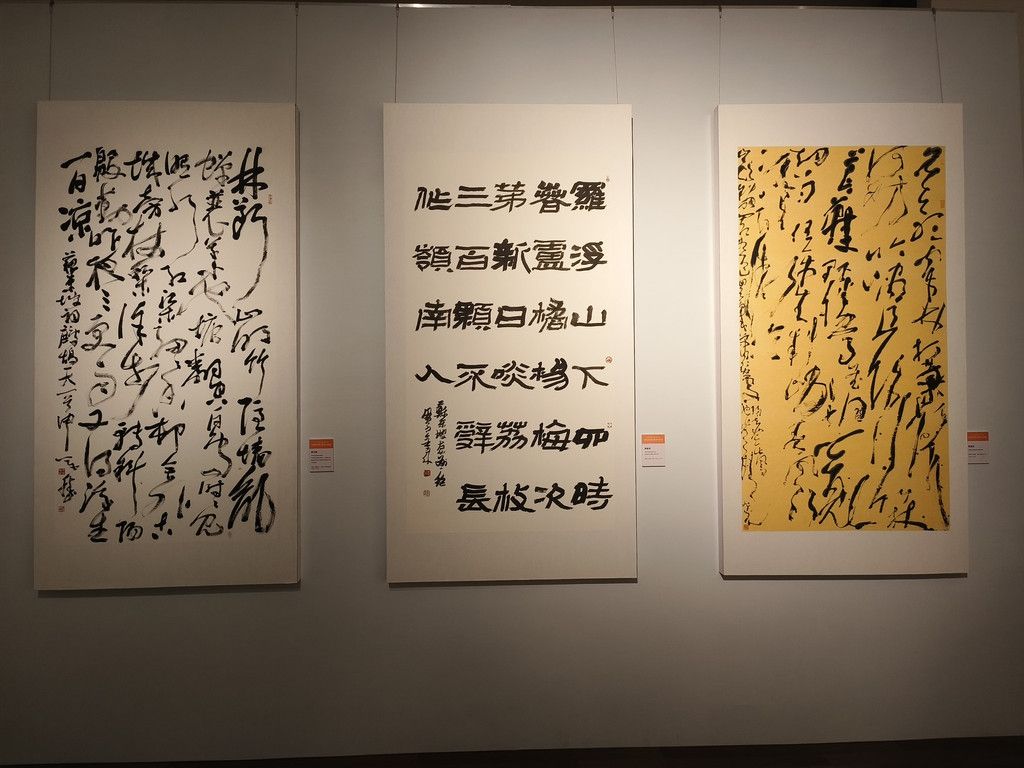

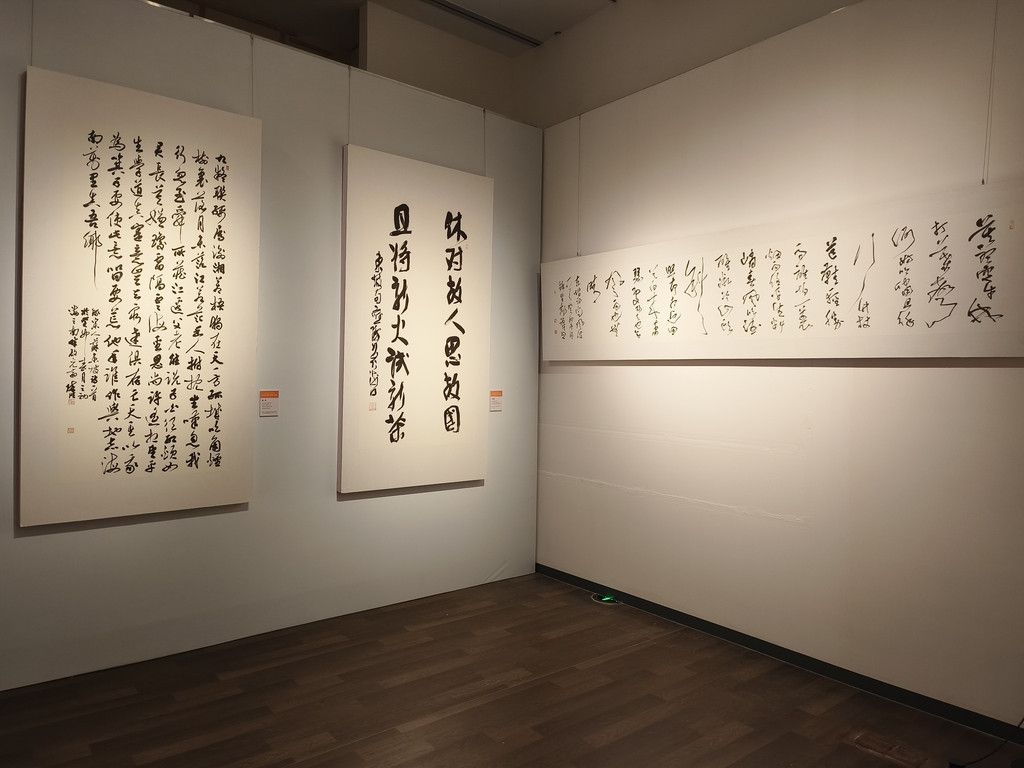

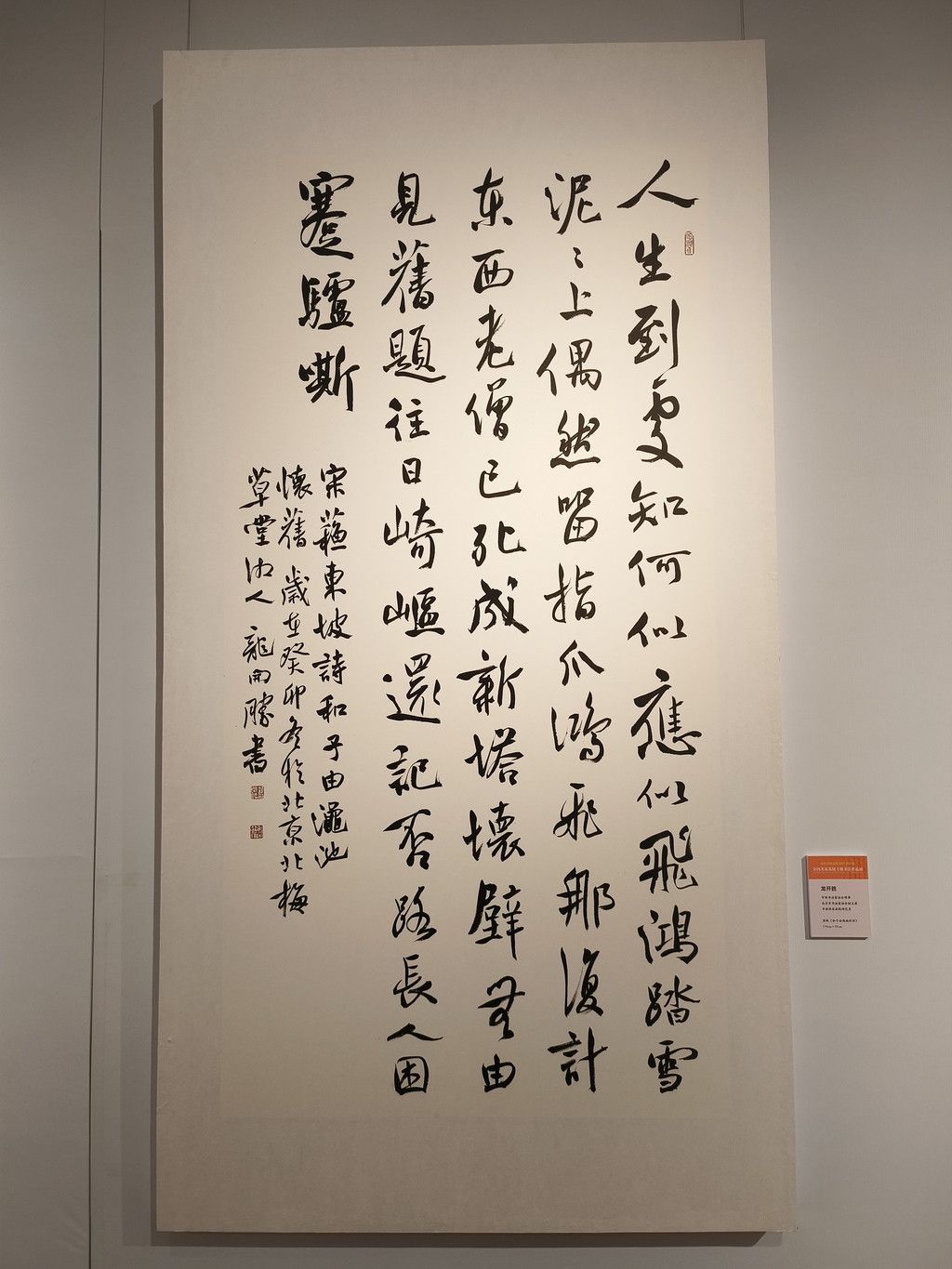

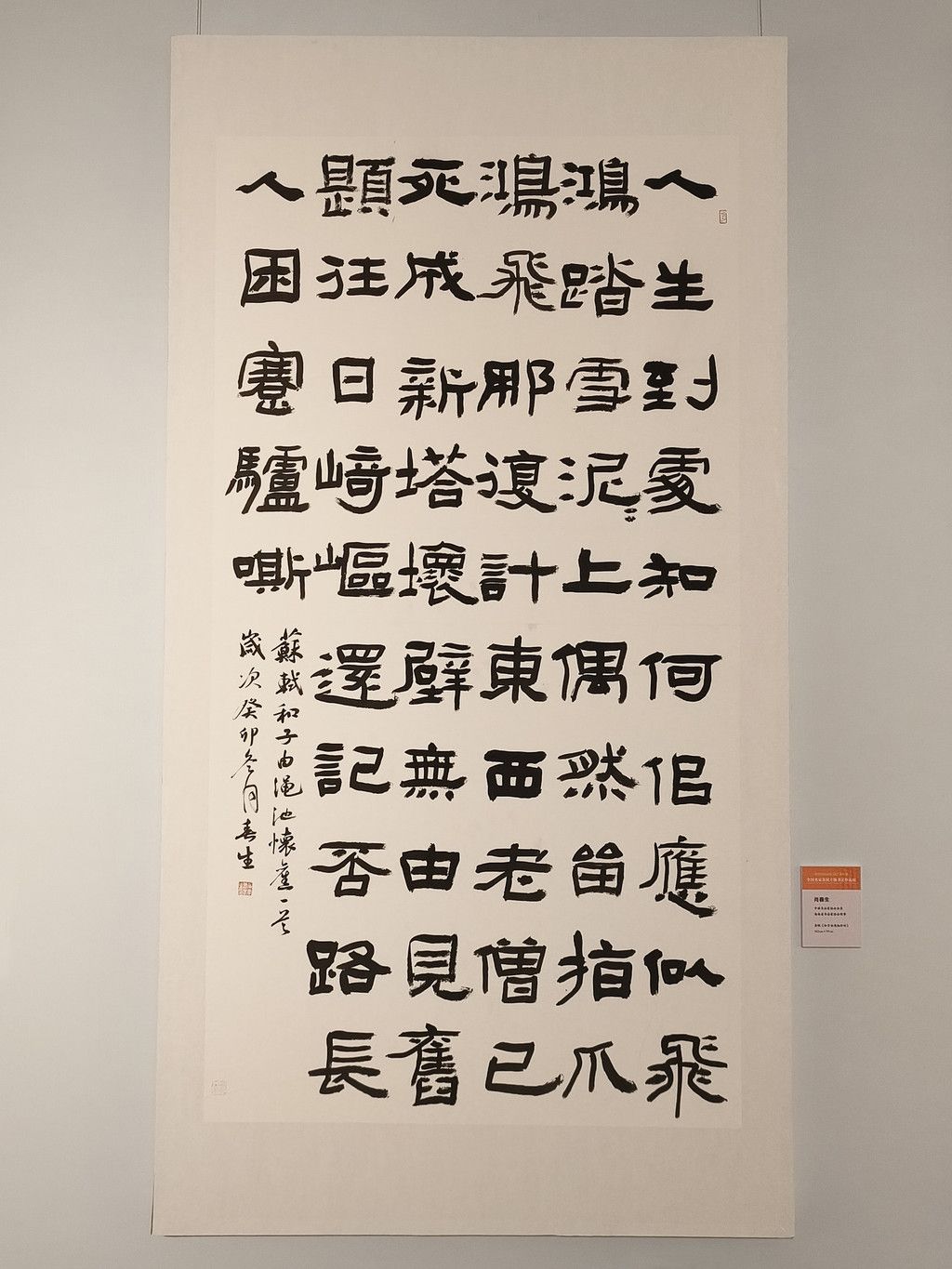

“庆祝苏轼诞辰987周年暨全国名家苏轼主题书法作品展”,以苏轼诗词文赋为主题,展出国内知名书法家创作的70余幅书法作品。

人生到处知何似,应似飞鸿踏雪泥。泥上偶然留指爪,鸿飞那复计东西。老僧已死成新塔,坏壁无由见旧题。往日崎岖还记否,路长人困蹇驴嘶。

博物馆参观结束,看看天色尚早,前往万绿园、滨海大道等地游玩。

万绿园

您的浏览器暂不支持播放,我们将尽快解决,建议使用Chrome或FireFox浏览器查看

滨海大道

华彩投资控股公司HCC双子塔

世纪大桥

云洞图书馆

骑楼老街

自封为“专家”,哈-哈-哈……

海口钟楼

海口人民公园

班帅庙山门。班帅庙供奉东汉外交家和军事家班超。班超文武兼备,曾统兵定西域,为汉朝开疆扩土立下赫赫战功。此处立庙供奉,据推测可能与百姓的英雄崇拜有关,也可能与曾经流寓至此的失意古人有关。

关帝庙遗址

街上的电动车真多啊

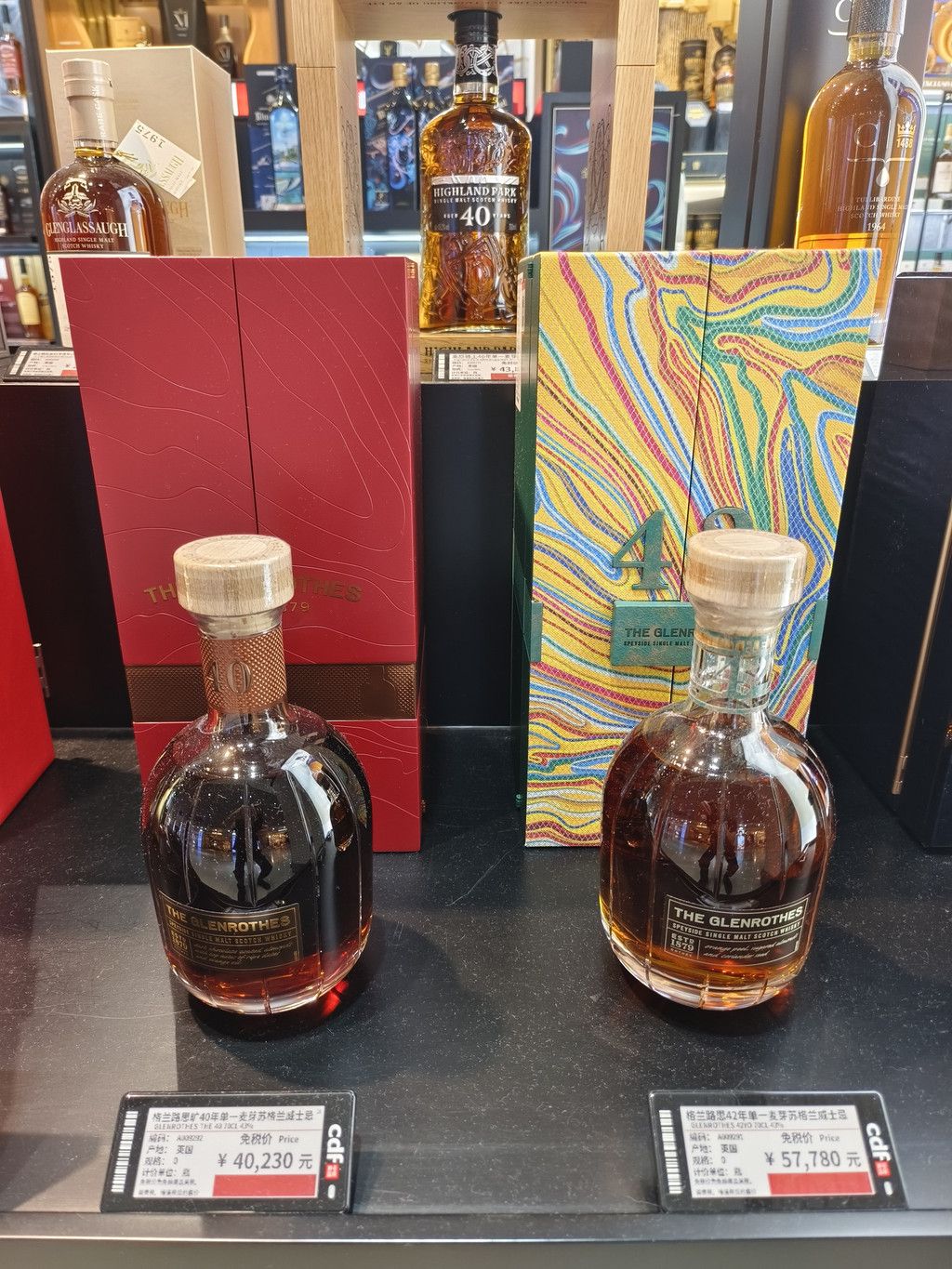

海口美兰机场的免税店

再见,海南

感谢阅读。

还没有评论,来说两句吧...