在繁华的城市角落,一缕暗香浮世,薄雾蒙蒙中,城市角落的喧嚣消退了喧闹,取而代之的是沉浸在这抹淡雅、静谧氛围中的人们。眼前矗立着一座古色古香的鼓楼,半老旧且斑驳,似乎承载着城市的沧桑岁月。霞光洒下,映照出古建筑的华美与沉稳,让人感受到历史沉淀下的厚重感。偶然看到几只穿行于青石板路上的鸽子,它们仿佛是被这番宁静景色所吸引,驻足凝望。 十字街头的鼓楼,仿佛是一座历史与现代交融的符号,承载着这座城市的记忆。它的存在,使这座城市更显得格外宁静而祥和。

鼓楼为一种报时的公共性建筑,曾是中国古代城市的标配,通常建在城市的中心或重要位置,楼内均放置有巨鼓,附近有钟楼相生相伴,早晨敲钟晚上击鼓,即所谓的“晨钟暮鼓”,在日常生活中发挥着非常重要的作用。历朝历代均有规定,早晨钟声一响,城门就要开了,老百姓开始活动,而晚上一旦鼓响,城门就要关闭了。鼓楼也是古代城市治安的重要组成部分,除了日常生活报时外,还兼作警戒盗贼和外敌入侵,保护城市安全,故鼓楼又称谯楼,谯楼就是古代的瞭望楼。中国古代鼓楼与钟鼓均起源于汉代,唐代长安在宫城正门承天门设置钟鼓楼,作为全城的司时中心,元代在北京宫城之北也建了钟鼓楼。作为古代城市公共性建筑,鼓楼一般具有以下特点:

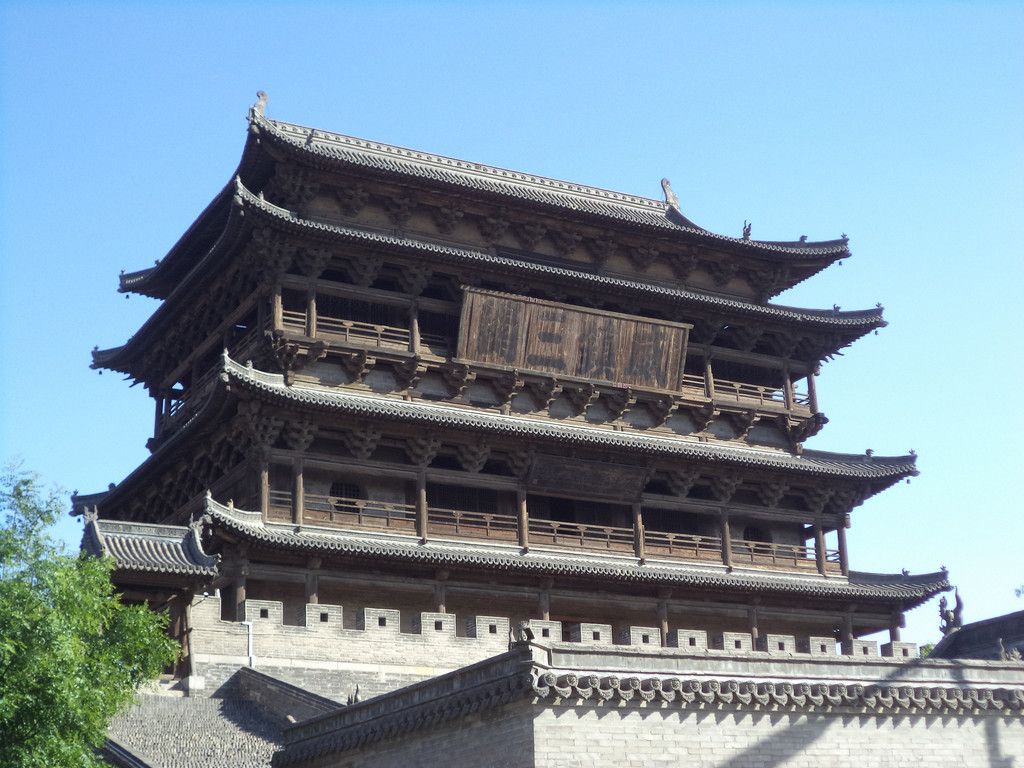

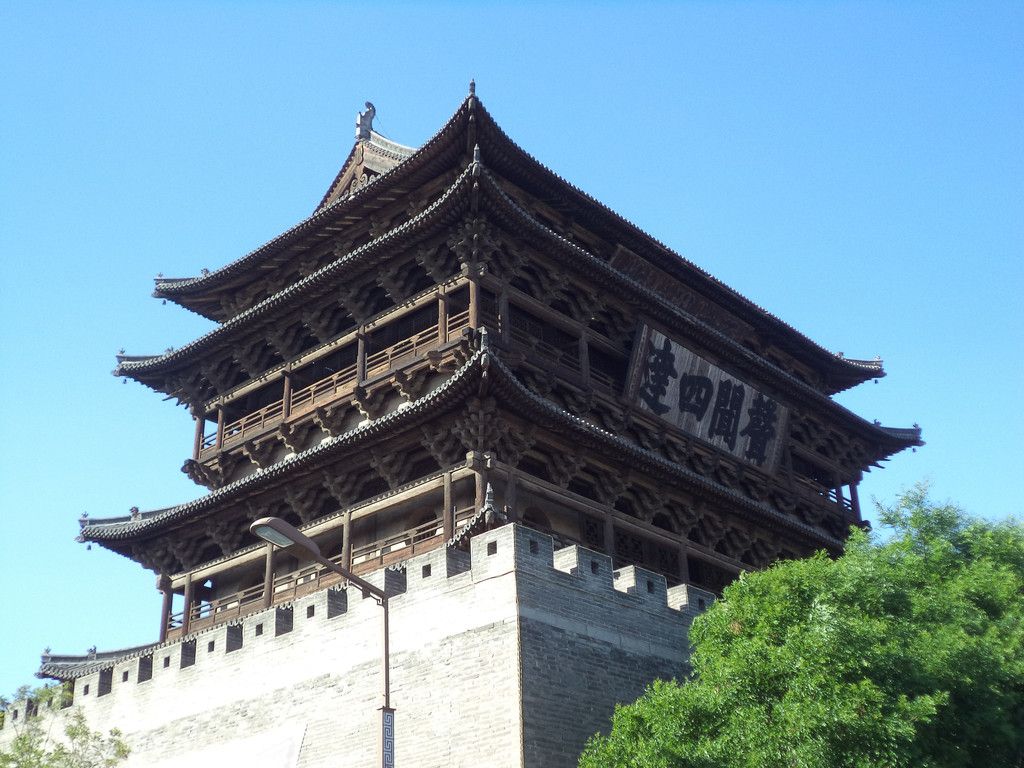

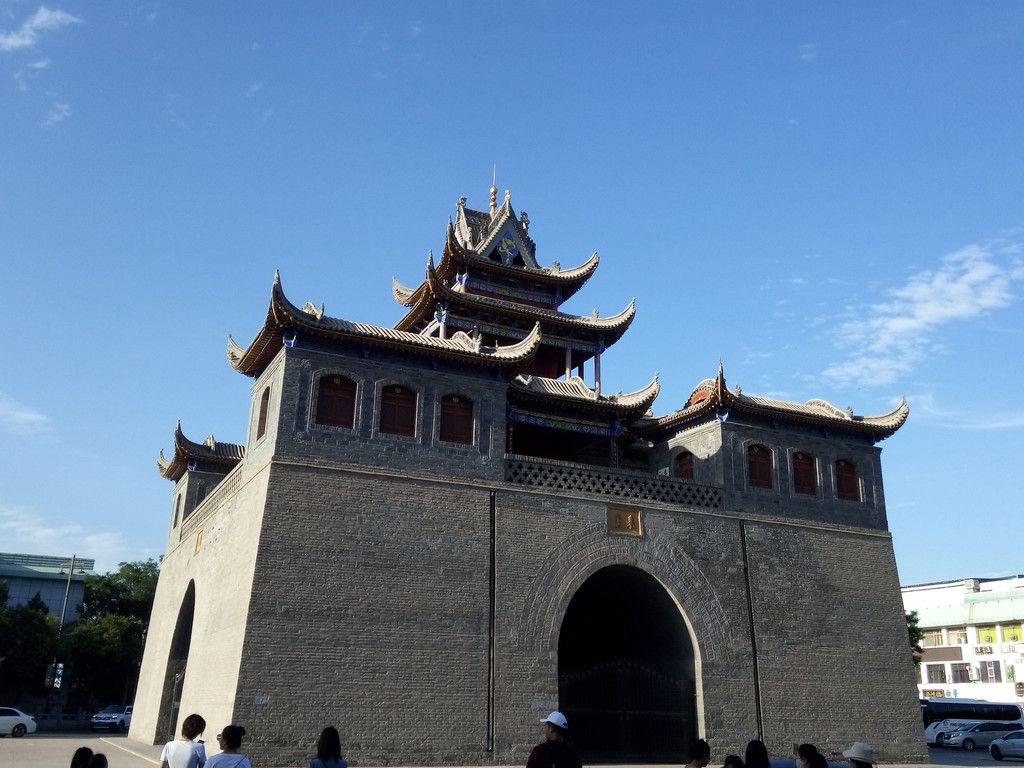

大同鼓楼

一是大多建在城市中心位置,一般位于十字路口;二是建筑结构大体分为两个部分,上为木制楼阁,下为砖石台基;三为了便于鼓声可以传递更远的地方,大多数鼓楼都建得比较高大;四是鼓楼均由官方修造,当地政府拨款并主持施工;五是常与钟楼相铺相成,距离较近,能保存至今的大都成为文物古迹,已被列入全国重点文物保护单位的有:西安鼓楼、南京鼓楼、北京鼓楼、代县鼓楼、聊城鼓楼(光岳楼)、宁波鼓楼(海曙楼)、宣化镇朔鼓楼、宜春鼓楼(袁州谯楼)、安庆鼓楼、新绛鼓楼、大同鼓楼、保定鼓楼、张掖鼓楼(镇远楼)等13座。

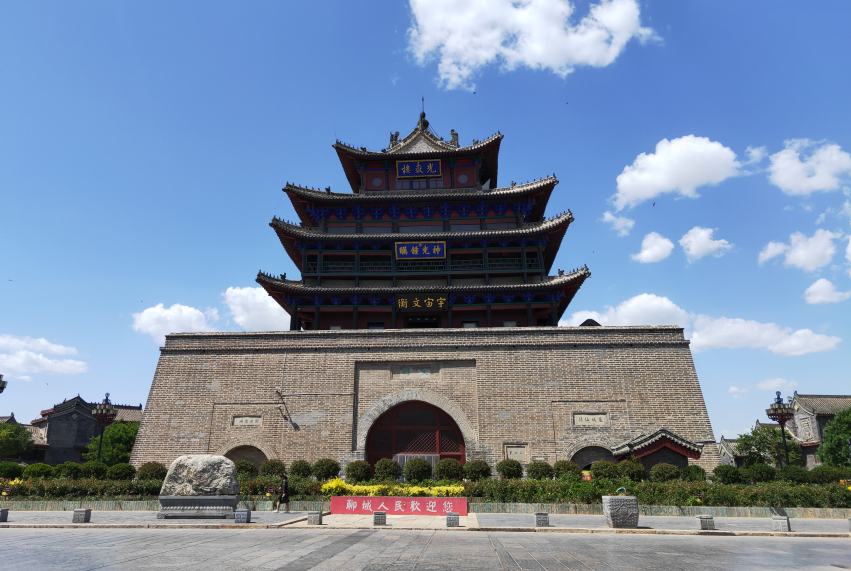

聊城鼓楼

全国最大、最高的鼓楼并不在北京,也不是网上所说的西安,而在安徽的一座小县城凤阳—明朝开国皇帝朱元璋的家乡,此楼始建于明朝洪武八年(公元1375年),是明代中都城的重要附属建筑,又称中都谯楼,曾屡遭兵火损毁,但鼓楼基座仍完好地保存了下来,1996年当地修复重建,通高47.19米,台基南北长72米,东西宽34.25米,正面有3道门洞,中门上方的匾额是朱元璋亲笔所题的“万世根本”,其上为九五开间的三重檐楼,其规制之高、体量之大,在中国鼓楼里独一无二,凤阳鼓楼虽然高大,但偏居小县一隅,所以知道的人并不多。

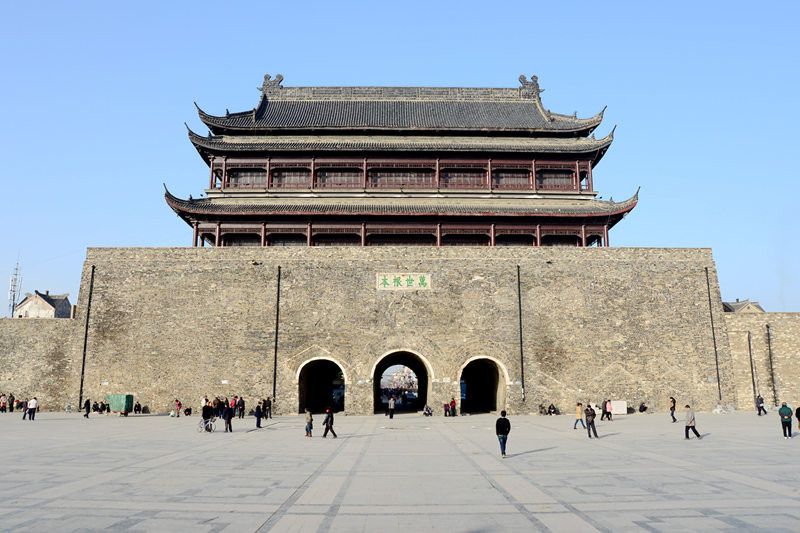

凤阳鼓楼—中都谯楼

北京鼓楼坐落在地安门外大街与鼓楼东西大街交汇处,始建于元代至元九年(公元1272年),曾多次毁于火,现楼为清嘉庆五年(公元1800年)重修,占地面积约7000平方米,四周砌有矮砖墙,门前有石狮一对,建筑由台和楼两部分组成,台高4米,南北侧各有券门3座,左、右侧各有券门1座,台内为十字形券洞,系无梁式砖石结构,东北隅有一门,门内有石梯69级;台上为殿堂式建筑,东西长约56米,南北宽约33米,高46.7米,仅比安徽凤阳鼓楼低0.49米,三重檐结构,室外环楼有走廊,设木栏杆,四角支撑有擎檐柱,采用六抹方格格扇门窗,上层为歇山顶,灰筒瓦、绿琉璃剪边,楼内有24面鼓用于报时。鼓楼与北面100多米处的钟楼同为古代京城的报时建筑,

北京鼓楼

北京鼓楼(北侧)

每到黄昏时分钟楼击钟18下,鼓楼击鼓18下,共击三遍108下,算报完一个时辰。清乾隆后改为只报夜里两个更时,由两个更夫分别登钟、鼓楼,先击鼓后敲钟,其计时方式将一夜分为五更,每更为一时辰,即现在的两小时,19点为定更,21点为二更,依次类推,5点为亮更。钟鼓楼每到定更先击鼓后敲钟,提醒人们进入睡眠,二更到五更则只撞钟不击鼓,以免影响大家睡眠,到了亮更则先击鼓后敲钟,表示该起床了,“暮鼓晨钟”使全城有序可循,1924年后钟鼓楼报时停止,1990年起每年除夕恢复鸣钟击鼓,虽然钟鼓楼虽已失去司时的作用,但每到年节依然能听到宏厚有力的钟鼓声,1996年北京鼓楼成为全国重点文物保护单位。此楼虽然位于十字路口,但由于地处在中轴线末端,加之南面高楼紧邻,周边环境较差,空间局促,电缆纵横,拍照不易。

北京鼓楼

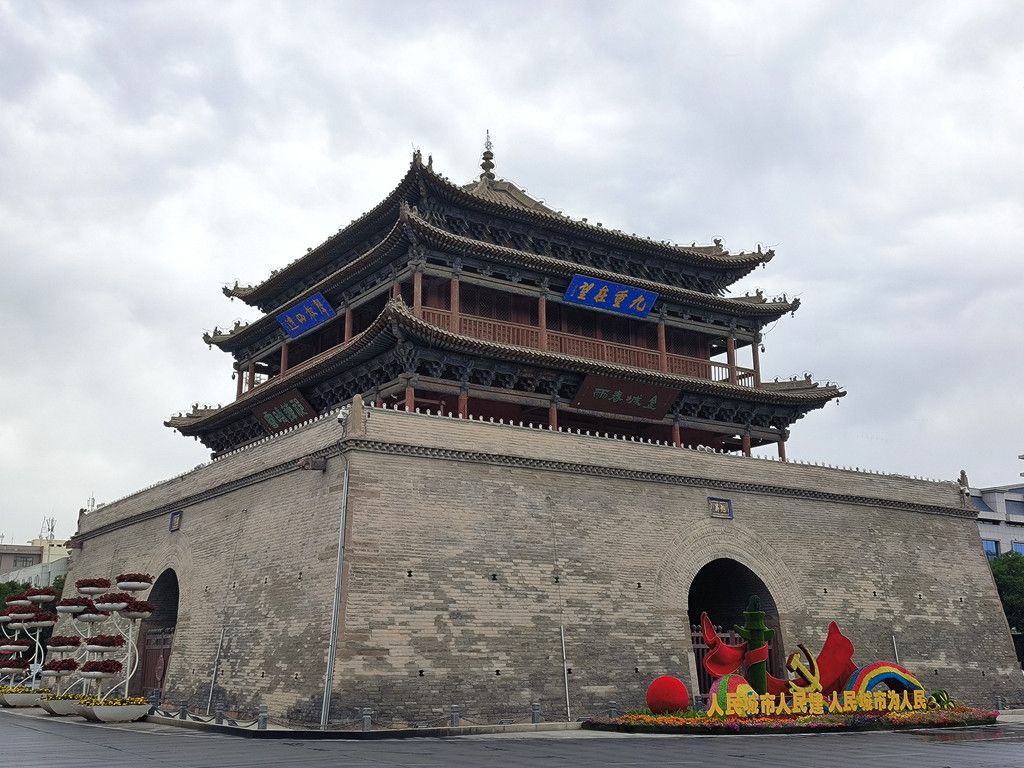

西安的钟、鼓楼也靠得很近,相距仅200米,但有些人将东西南北四大街交汇处的钟楼误为鼓楼了,实际上鼓楼位于钟楼西面,横跨北院门大街之上,而且二者从外观上很容易鉴别,钟楼为正方体,鼓楼为长方体,钟楼无匾额,而鼓楼有匾额。西安鼓楼始建于明洪武十三年(公元1380年),比钟楼早建4年,清康熙三十八年(公元1699年)和清乾隆五年(公元1740年)曾两次重修,高台基座东西长52.6米,南北宽38米,高8米,占地面积近2000平方米,南北正中辟有券洞门,登楼的阶楼设在台基两侧。

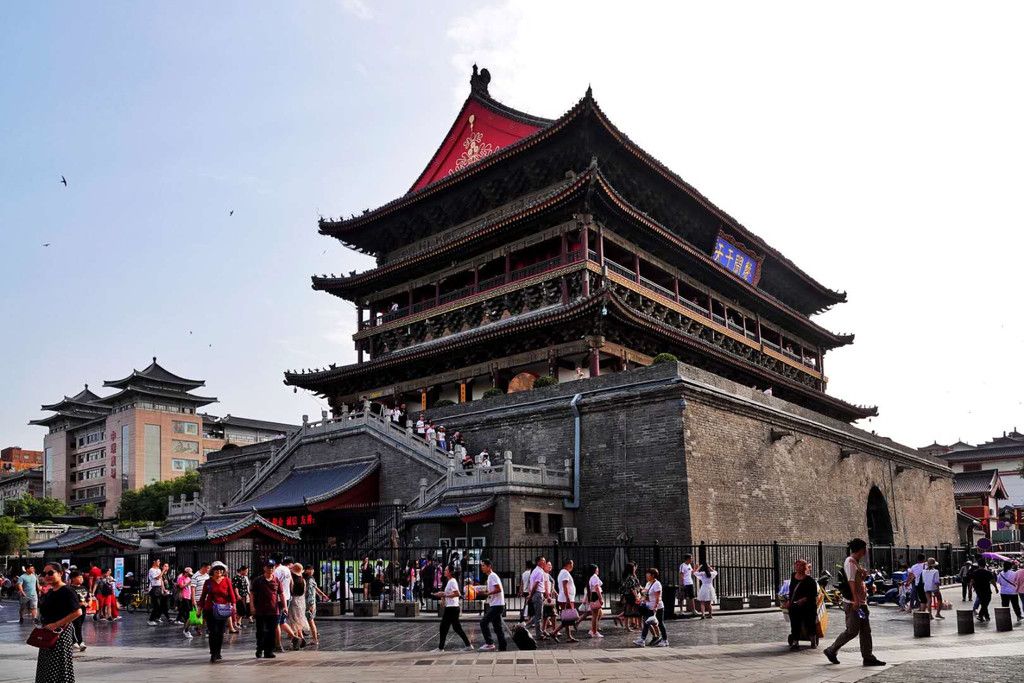

西安鼓楼(南侧)

鼓楼主体为歇山式重檐三滴水,通高34米,呈长方形,分上下两层,面阔各为7间,进深均为3间,四周回廊深度各为一间,按楹柱距离计算,正面为九间,侧面为七间,即古代建筑中俗称的“七间九”。全楼结构无一铁钉,四周环有走廊,第一层楼上置腰檐和平座,二层为梁架式木结构楼阁,重檐3层,第3檐下南北各悬匾额一块,南面为“文武盛地”,北匾为“声闻于天”,两匾均长8米,宽3.6米,蓝底帖金凸体,前者的作者有4个版本的说法,至今没有定论,北匾为咸宁县名儒李允宽所书。

西安鼓楼(北侧)

文革中大量文物遭到人为毁坏,此楼二匾也未能幸免,2005年根据“采用原字样,大小形式同原样,采用传统工艺制作”的原则,用现代轻型材料按原貌恢复,原来的木牌匾大约2至3吨重,现在只有800公斤。楼内原来的巨鼓早已不存,1996年西安市决定重制大鼓,鼓名为“闻天鼓”,直径2.83米,据说曾是中国最大的鼓。1996年西安鼓楼成为全国重点文物保护单位,2007年进入中国十大名楼之列。

闻天鼓

开封鼓楼始建于明代洪武十二年(公元1379年),曾被誉为中国最早的鼓楼,有“中国的钟楼在西安、鼓楼在开封”之说,实际上比凤阳鼓楼晚建4年,明代后期河南巡抚认为钟楼、鼓楼妨碍了巡抚衙门的风水,下令将钟、鼓二楼上的钟与鼓互相调换,将钟楼改为鼓楼。明崇祯十五年(公元1642年)李自成攻打开封,明军以水代兵解围,将存在了一个多世纪的鼓楼淹废。清康熙元年(公元1662年)鼓楼又进行复建,康熙十年(公元1671年)河南巡抚下令拆除钟楼,但鼓楼一直保存了下来,1948年开封鼓楼毁于战火,上层木建筑烧毁,只剩下了基台,

开封鼓楼

1976年当地将鼓楼台基拆除辟为广场,从此鼓楼就在开封人的眼中消失了。2012年鼓楼复建被列入开封市10大重点旅游项目工程,依据清光绪七年(1881年)鼓楼的样式,适当将基台尺寸放大,复建的鼓楼高3层达28.8米,其中基台高10.5米,南北长32米,东西宽27米,其中台基辟高5米的砖砌瓮门,连通东西大道,台上建楼两层各三间,东西檐下也按原样重做巨匾一块,西檐下额题“声震天中”,东檐下额题“无远弗届”,上层周围有游廊栏杆,登楼远望,全城在目,为开封城的标志性建筑,周围便是繁华的鼓楼商业街。

开封鼓楼夜景

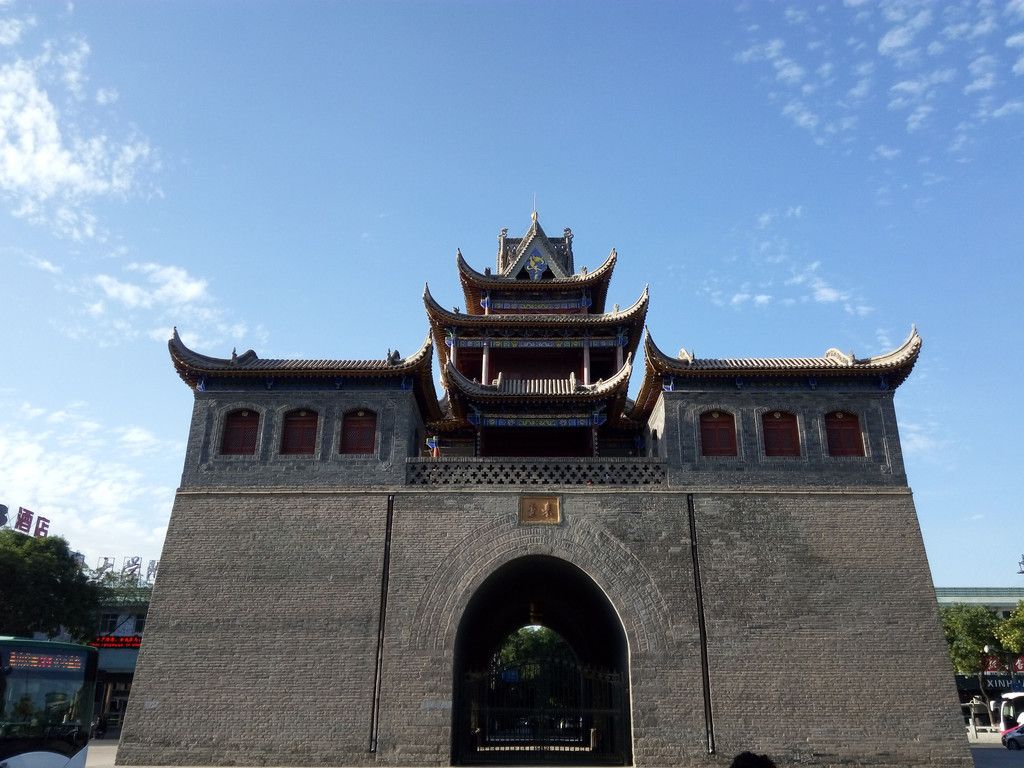

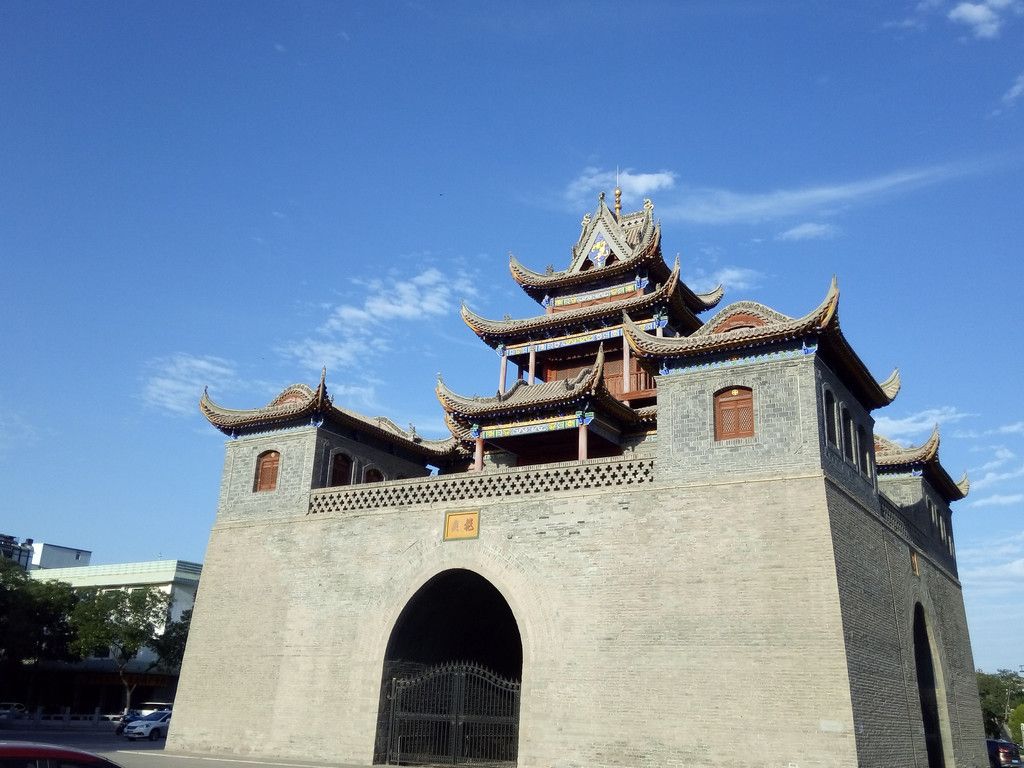

甘肃张掖鼓楼又称镇远楼,位于甘州区中心十字路口,东西南北4条大街交汇于此,为张掖的标志性建筑,是古代“甘州八景”之一,也是河西走廊现存的最大钟鼓楼。张掖是河西走廊的咽喉要道,西汉霍去病大败匈奴收复河西,汉武帝取“断匈奴之臂,张中国之掖”之意置张掖郡,为著名的河西走廊4郡之一,南北朝时因境内之甘泉而改张掖为甘州。唐朝时甘州边塞曲流入中原,成为教坊大曲,以《甘州破》《甘州子》《八声甘州》《甘州曲》等命名的词牌、曲牌流传甚广,甘肃省就是取甘州和肃州(今酒泉)二地名的首字而成。

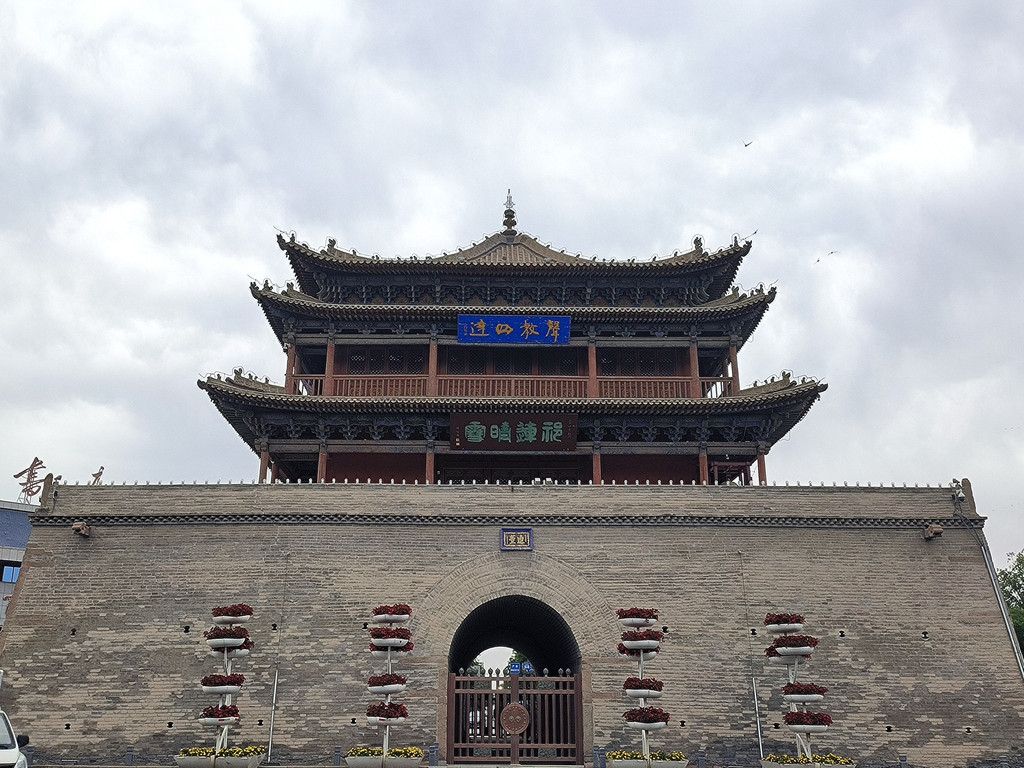

张掖鼓楼—镇远楼

镇远楼为明正德二年(公元1507年)仿西安钟楼而建,二者外观极为相似,清顺治年间焚毁,康熙七年(公元1668年)重建,现存建筑为光绪二十四年(公元1899年)重修,由台基、楼阁两部分组成,台基平面呈方形,全用砖石包砌,底宽各边长32米,占地面积1024平方米,高9米,台顶砌有1米高的女墙,东南角悬挂一口唐代铁钟,台基下部4面开券形门洞,平面呈十字型,正对着甘州古城的东、南、西、北大街,门洞上嵌刻砖匾额,东为“旭升”、西为“宾晟”、南为“迎薰”、北为“镇远”。台基之上的鼓楼为3层木构建筑,通高30多米,面阔、进深均为3间,

张掖鼓楼—镇远楼

重檐四面坡攒尖顶。第一层檐下4块匾额原为明正德年间制作,以四个地名组成,概括了张掖的地理位置和特色景致,东为“金城春雨”,西为“玉关晓月”,南为“祁连晴雪”,北为“居延古牧”。第二层檐下4块匾额原为清顺治年间制作,概括了张掖在历史上的重要军事、文化位置,东为“九重在望”、西为“万国咸宾”、南为“声教四达”、北为“湖山一览”,现有匾额均为上世纪八九十年代补做,2006年张掖鼓楼成为第六批全国重点文物保护单位。

张掖鼓楼—镇远楼(东侧)

山西临汾鼓楼又称大中楼,位于城区中心鼓楼南、北大街和东、西大街交汇处,周围形成西安钟楼似的圆形公路转盘,因古代晋州治所临汾称平阳,故又名平阳鼓楼,其基座呈正方形,周长160米,高近10米,占地面积1600平方米。网上说此楼我国最高的鼓楼,实际上此楼高43.76米,比凤阳鼓楼低3.43米。临汾鼓楼始建于北魏,但具体的年代并无文字记载,当地有金代改建取名钟楼之说,现在楼上亦悬有金明昌七年(公元1196)铸造的一口大铁钟,重达2500余公斤,以此推断此楼最晚建于北宋时期。据方志和碑碣记载,历史上临汾鼓楼曾有过7次修建,金、元、明、清皆重修过,最后一次是1933年,但在1948年解放战争中,徐向前率部包围了临汾,城内阎军竟将修复仅15年的鼓楼强行拆毁,现在的鼓楼是1987年重建的,并恢复了明代对鼓楼的称谓—大中楼,

临汾鼓楼 —大中楼

东西两侧入口各建有门楼,东曰“远眺”,西曰“云梯”,基座券砌门洞呈十字相交,通连4条主街,门洞上方嵌有的石雕匾额,均依明万历三十一年(公元1603年)原刻复制,分别为“东临雷霍”、“西控河汾”、“南通秦蜀”、“北达幽并”,概括了古时平阳府的重要地理位置。登40级台阶可上到台坪,鼓楼为二层三檐四级滴水,十字歇山顶,支撑两层楼阁的是12根通天大柱,直径均在1米左右,4面匾额均选用明清时的原有匾词,其中3层东、南两面是“太行形胜”和“云天咫尺”,由徐向前元帅亲笔题写,西面“望于姑射”由书法家启功先生作,陈列于3层大厅的正中的是尊铁卧牛,历史上曾3次出土,历尽沧桑,锈迹斑斑,大厅外有回廊,在此凭栏四望,全城尽收眼底。

临汾鼓楼夜景

山西另一座著名鼓楼—边靖楼位于代县县城中央,坐落在东、西大街和大南街、鼓楼后街交汇处,为代县的标志性建筑,是山西楼阁式建筑中体量最大的一座,也是迄今发现的中国最大的古代木质鼓楼,而且为明代原物,并非现代重建,2001年成为第五批全国重点文物保护单位。鼓楼由砖砌券洞基座和木结构3层楼身两部分组成,占地面积2402平方米,其中基座东西长近50米,南北宽40米,高13米,开南北向券洞,台基东北隅设偏门,门外依基墙砌有坡式马道,游人可拾级可上。边靖楼上部为三层四檐歇山顶建筑,主体全部由木材架构而成,

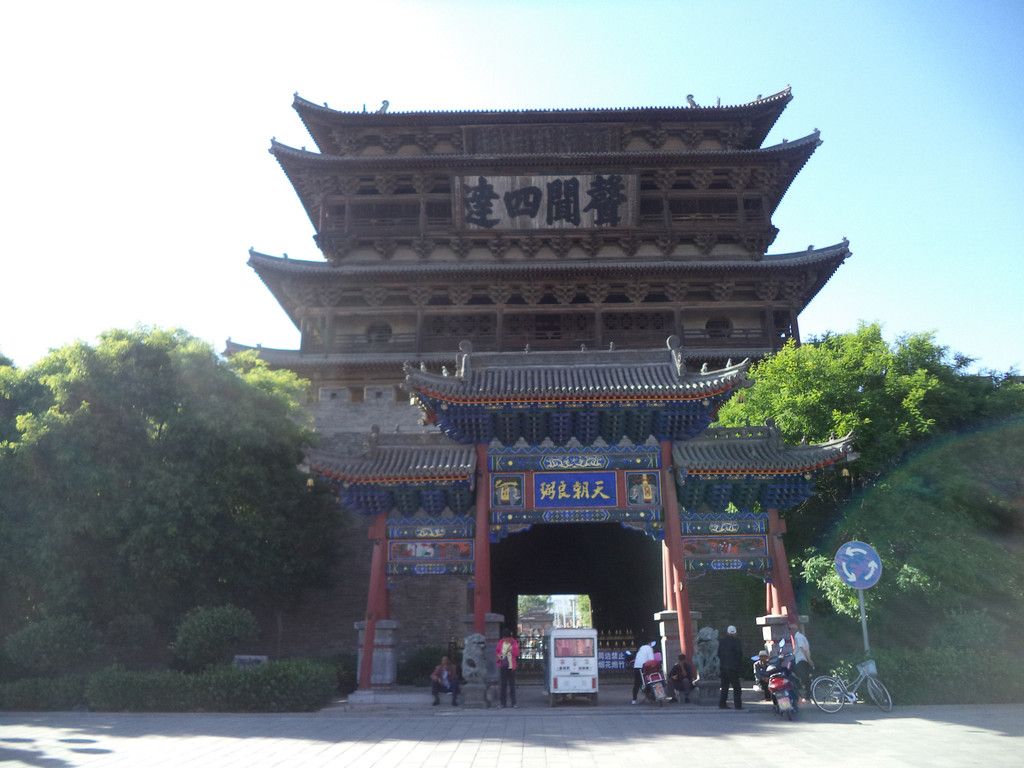

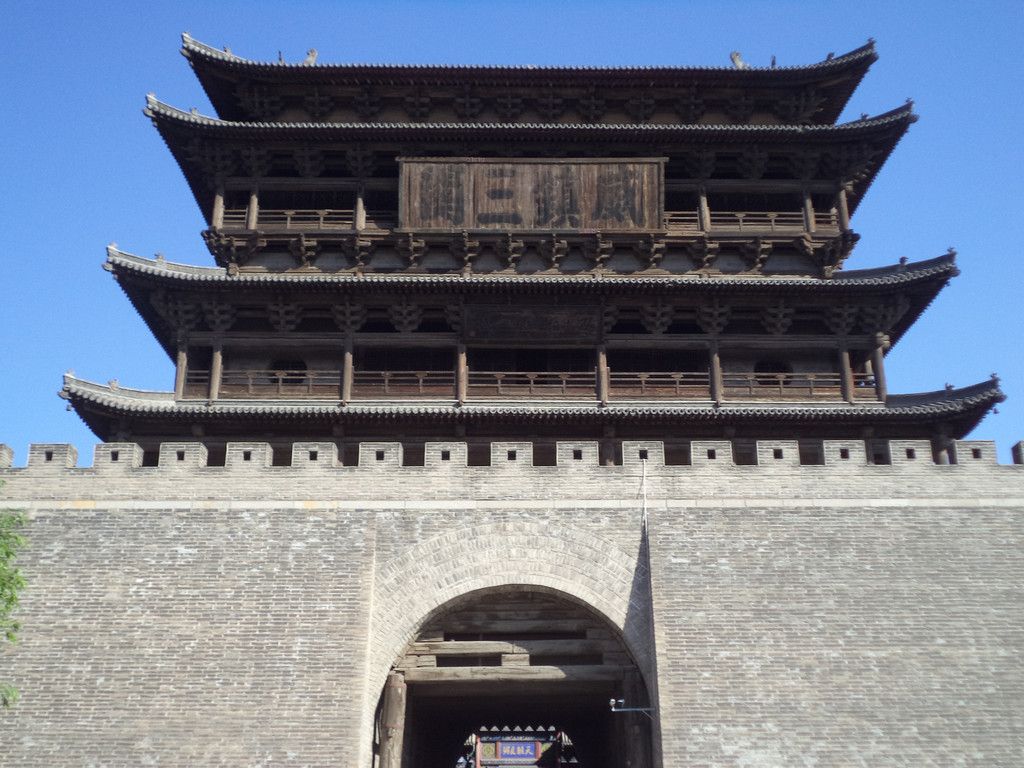

代县鼓楼 —边靖楼

代县鼓楼(东侧)

梁柱承重,榫卯连接,整座建筑回廊转阁飞檐斗拱,规模宏大,气势雄伟,历经数百年风雨侵蚀和多次地震冲击,至今完好无损,当地民间素有“代州鼓楼应州塔,正定府的大菩萨”之说,楼身面阔七间,进深五间,底层筑围廊,楼内设有楼梯可达顶层远眺。楼南第1层和山门分别是“晋北形胜”、“共登青云”匾,第3层为“声闻四达”匾,匾高3米、长8米,为清雍正时期雁平兵备道汤豫诚所立;第4层为草书“雁门第一楼”匾,匾高2.7米、长7.3米;楼北面第3层为“威镇三关”匾,也是高3米、宽8米,为清雍正时期知州杨弘志立,三关指的是外三关:雁门关、宁武关

代县鼓楼 —边靖楼

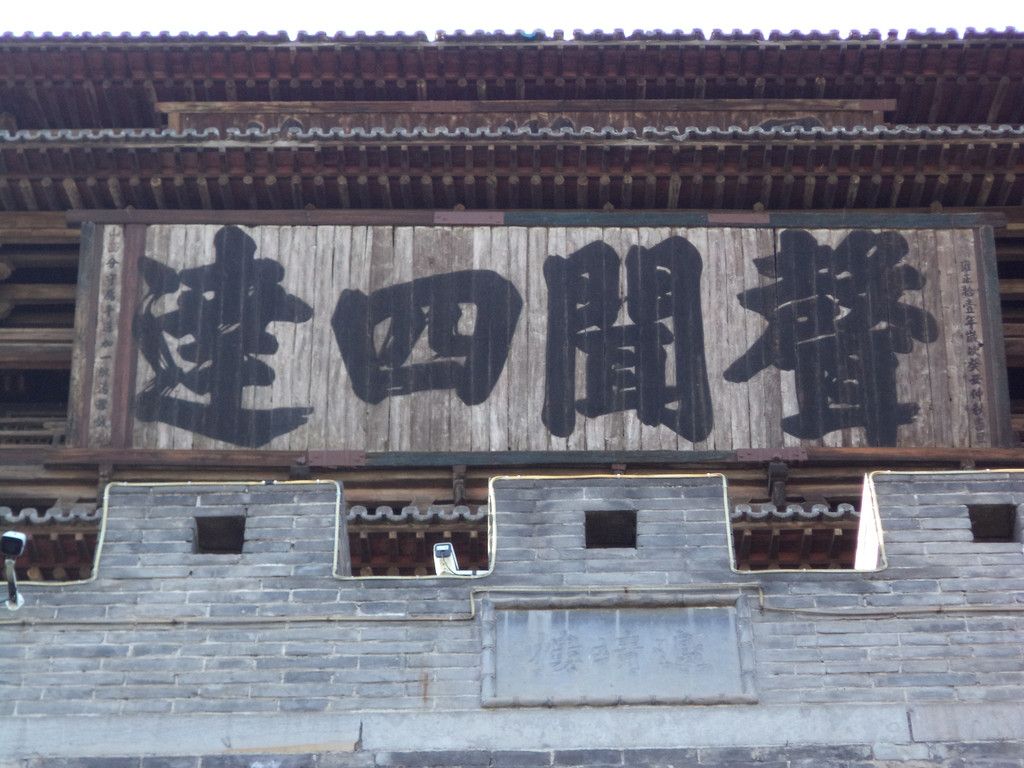

“声闻四达”匾

和偏头关,两巨匾均为清雍正十一年(公元1733年)时的原物,是我国现存最大的古代木匾,超过山海关宽5.9米、高1.6米的“天下第一关”匾,据说也是亚洲第一匾。边靖楼始建于明洪武七年(公元1374年),其名取边塞安靖、靖边安民之意,从楼名和匾文看军事意味浓厚,这是边靖楼与其他城市鼓楼的不同之处,此楼应是战争年代的产物,其中第1层为屯兵处,第2层为指挥中心,第3层为观敌瞭望台。明洪武三年(公元1370年)代县境内曾发生叛乱,明军平叛后于第4年筑起此楼,古时代县为边陲重镇,距此20多公里的雁门关是其门户,明代雁门关附近战事不断,敌寇侵犯时士兵们登楼擂响大鼓,提醒守城官兵和百姓做好战斗准备,

代县鼓楼 —边靖楼

将领们根据烽火台狼烟的变化情况来判断敌情的紧急程度,随时决定是否派兵增援雁门关前线,此时的边靖楼不仅是发出预警的场所,还是调兵、用兵的指挥中心。明成化七年(公元1471年)边靖楼焚毁,6年后再度重建,将台基增高到13米,楼身增高到27米,总高达40米,比天安门还高5米多,比山海关高15米,比嘉峪关也高17米,即便是到了现代,边靖楼在县城中也是鹤立鸡群,1947年秋叶剑英元帅曾登楼赋诗:“威镇三关壮代州,声闻四达雁门楼。欲穷千里登临眺,紫塞滹沱固卧牛。”

代县鼓楼 —边靖楼

宁夏银川市中心有座玉皇阁,非常符合本文归纳的鼓楼几个特点,尤其是位于解放东街和玉皇阁南、北街的交汇处的十字路口,但此建筑却不叫鼓楼,我以为是一个例外,上网一查才知玉皇阁的现在位置就是明代鼓楼所在地。明代鼓楼始建于洪武年间(公元1368-1398年),古籍《弘治宁夏新志》城府图中标注为谯楼,弘治为明朝第9位皇帝朱祐樘的年号,其在位18年躬行节俭,勤于政事,史称“弘治中兴”,

银川玉皇阁

按此推算明代鼓楼曾在此屹立了大约100年时间。清乾隆三年(公元1739年)此楼毁于地震,重修后供奉真武帝,此后遂称其为玉皇阁,真武即北方之神玄武,其形如龟蛇,宋时避讳改玄为真,称真武帝,但台上西侧仍设有两层重檐式鼓楼。玉皇阁是银川仅存的古代木结构高层楼阁,位于当地最繁华的地方,对面就是世纪广场和步行街,为老城区的标志性建筑,也是银川幸存不多的古迹之一,现为全国重点文物保护单位。

银川玉皇阁

这是一组建在长方形台基上的建筑群,台基长37米,宽28米,高8米,占地约1040平方米,下面辟有南北向的拱形门洞,虽然南面的朱漆大门紧闭着,实际走到北面广场上就能看到入口,西北侧外有台阶可登上台基。台基中央是坐北朝南的大殿,面阔五间,进深二间,高14米,两层重檐歇山顶,正中向前又接出一小巧玲珑的卷棚抱厦,殿外以回廊相通,绕以朱漆栏杆,东西两侧为对称的两层重檐式钟、鼓楼。

银川玉皇阁

随着岁月的流逝、时代的发生,鼓楼的报时功能逐渐退化,现已演变为当地重要的人文景观,甚至成为城市的地标性建筑,周围往往形成广场或公园,是游客、市民休闲的好去处。有些地方的鼓楼虽然曾经被毁,但顺应市民的呼声,现在又得以重新复建,有些城市鼓楼虽已不存,但所在区域、街道仍以鼓楼命名,如鼓楼区、鼓楼里、鼓楼大街等,这是鼓楼遗留下来的最后历史印迹了,说明古时此地曾经有过一座鼓楼存在。

还没有评论,来说两句吧...