贵阳甲秀楼位于贵阳市中心的闹市区。它历史悠久,是国家级文物保护单位。它的历史可以追溯到清朝。在甲秀楼的设计和建造中,融入了独特的审美观和文化理念。

贵阳甲秀楼史上巍峨今在蛙底

甲秀楼的夜景4年前看过,那时周边好像没有这么多高楼。

甲秀楼是贵阳的标志性建筑,是每个到贵阳的游客必到的打卡地之一,始建于明代,是一座三层的木质阁楼,位于贵阳市城南的南明河上,以河中一块巨石为基而建。取名“甲秀”实为科甲挺秀,人才辈出之意,也是贵阳的“城徽”和标志。

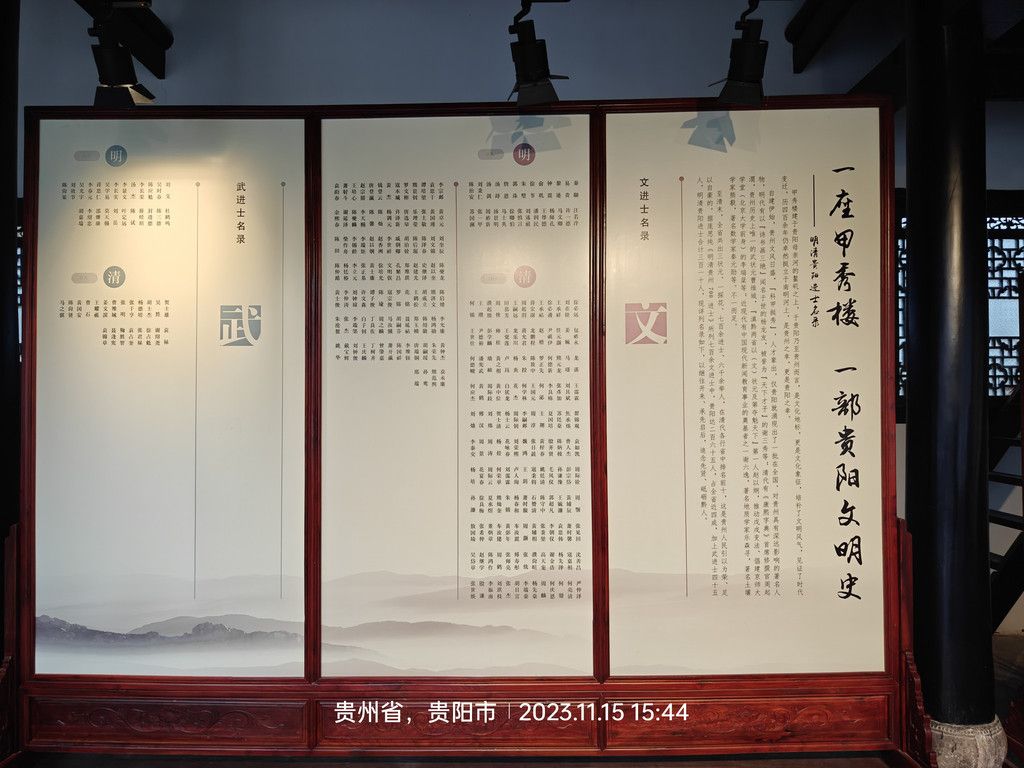

古往今来,历朝历代,上至皇帝诸侯,下至州府官员,都喜欢于风景名胜、江边河岸处修建楼阁。明清以来甲秀楼便是文人骚客聚集之处,高人雅士题咏甚多。现楼内古代真迹石刻、木皿、名家书画作品收藏中,清代贵阳翰林刘玉山所撰206字长联为一绝,比号称天下第一长联的昆明孙髯翕大观楼长联还多26个字。

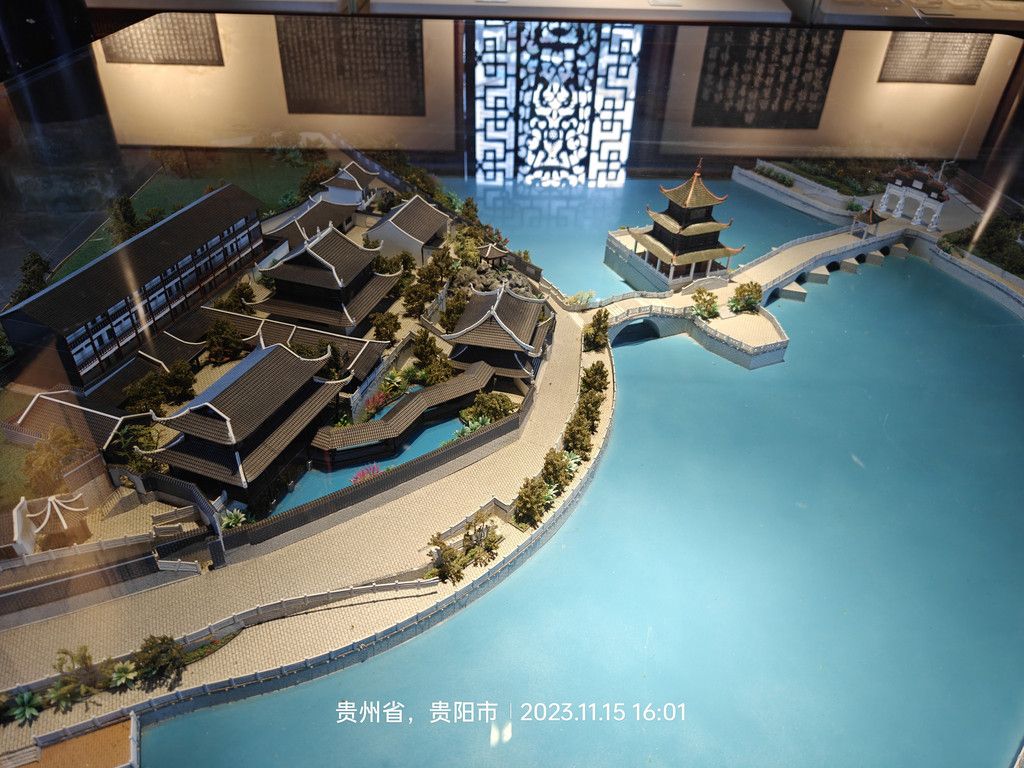

甲秀楼分为三大部分:第一部分是浮玉桥;第二部分为甲秀楼主体建筑;第三部分是翠微园。

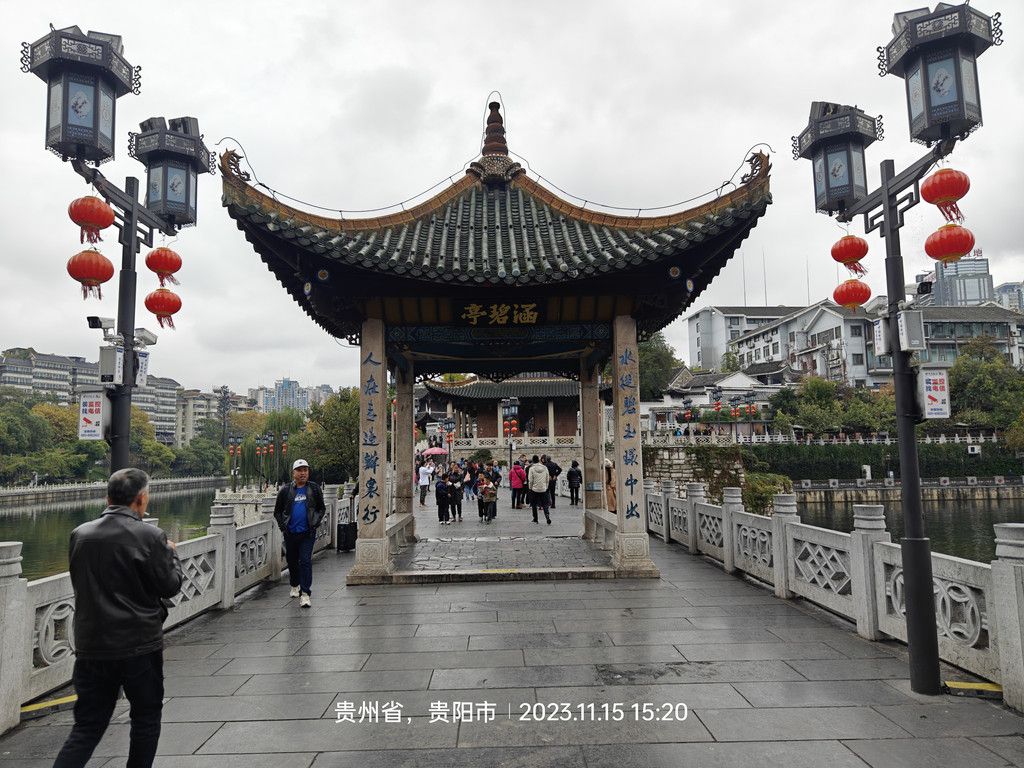

广场上矗立了一座高大的石牌坊,四柱三门,上刻“城南胜迹”4个楷书繁体字,据说是集苏东坡字而成。气势恢宏。其奇特之处是牌楼石柱前后的八只石狮,那不是通常见到的坐狮或卧狮,而是从高处俯冲下来头下尾上的下山狮,这是在别处所未见的石狮雕刻。穿过牌坊,便上了浮玉桥,桥上有涵碧亭,桥下是涵碧潭、水月台。

甲秀楼与“浮玉桥”连接两岸,桥上有座小亭叫“涵碧亭”,亭子两边还有楹联:“银汉浮空星过水,玉虹拖雨雁横秋;背后有“水从碧玉环中出,人在青莲瓣里行”。

浮玉桥是一座纵跨南明河的石桥,全长90余米,由北向南将石木牌坊、涵碧亭、甲秀楼、翠微园串连一线,贯通两岸。桥下有涵碧潭、水月台,桥南有翠微阁,遥相呼应。该桥原为九孔,称“九眼照沙洲”。后因临河修公路填埋二孔,现仅能见七孔。

我在近处,只拍到一个孔。

明万历26年(1598年),时任贵州巡抚江东之于城南筑堤连结南岸,并建一楼以培风水,名曰“甲秀”,取“科甲挺秀”之意。这便是甲秀楼的来历。楼上悬“甲秀楼”三字牌匾,此系宣统年间谢石琴所书。十年动乱中散失,后寻回刻有“秀”、“楼”二字的两块残匾,另据过去照片,配写“甲”字,按原式样悬挂于楼额。

甲秀楼是三层三檐四角攒尖顶阁楼,高约20米,12根石柱托檐,护以白色雕花石栏杆。这种构造在中国古建筑史上都是独一无二的。

楼内还有整个景区的微缩模型。

为了拍有“甲秀楼”这三个字的阁楼,我等了好久,前面有一帮20人左右的集体,每个人都要单独与甲秀楼合影,我真的老老实实等了10多分钟才拍到一张空景。

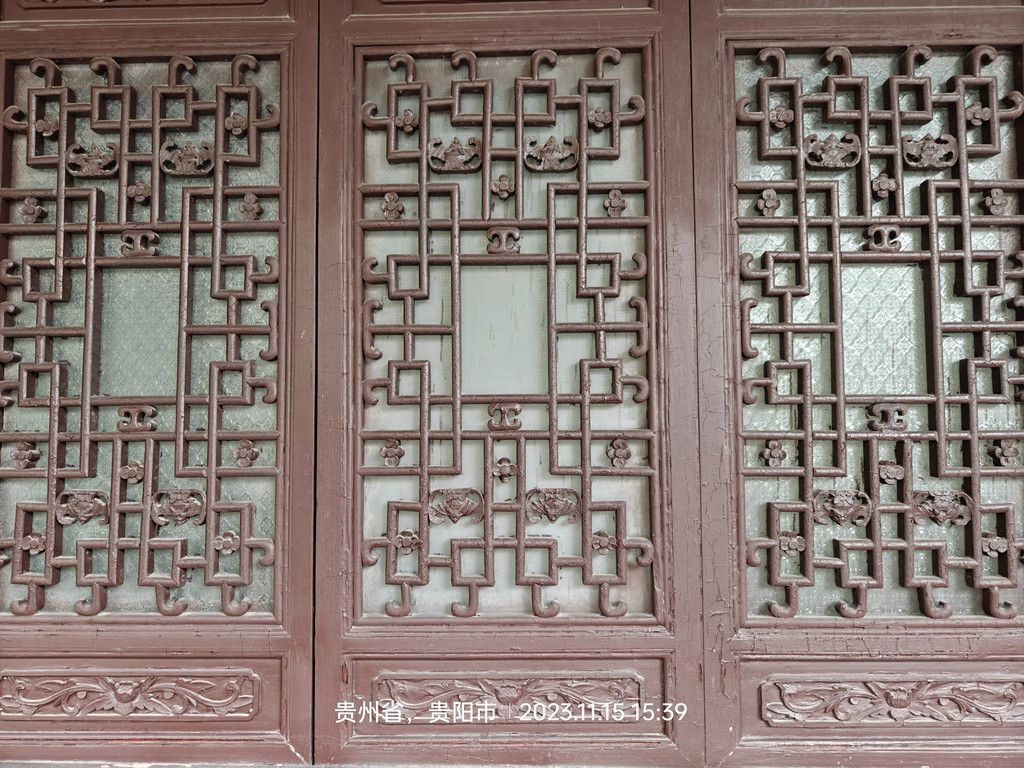

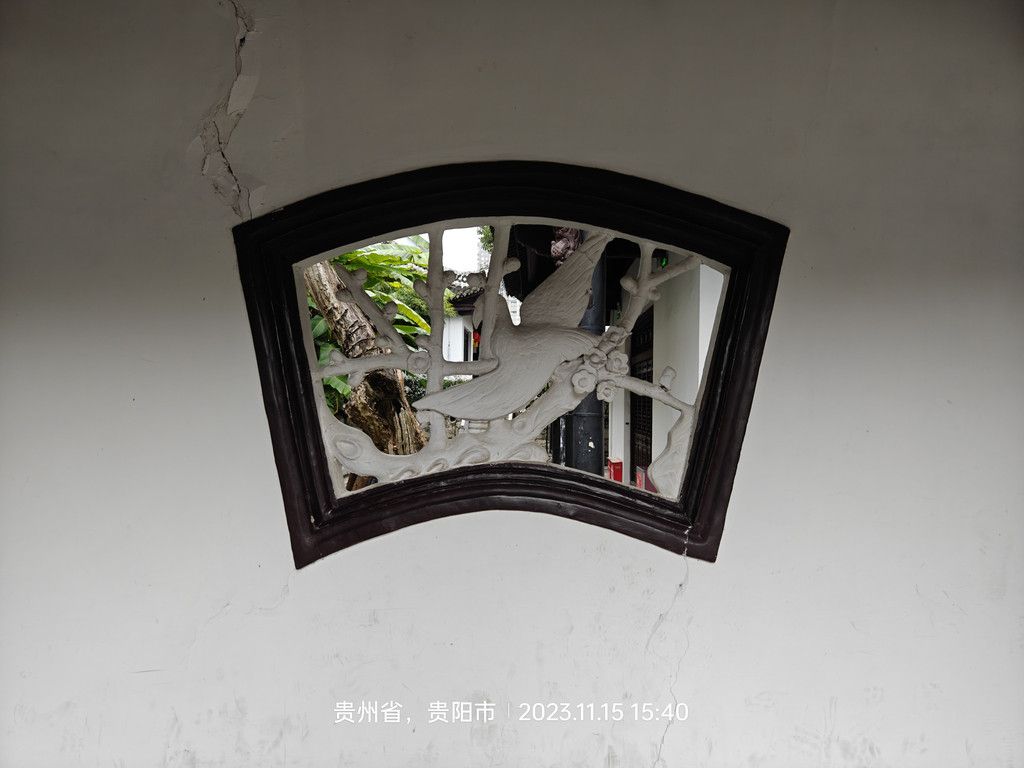

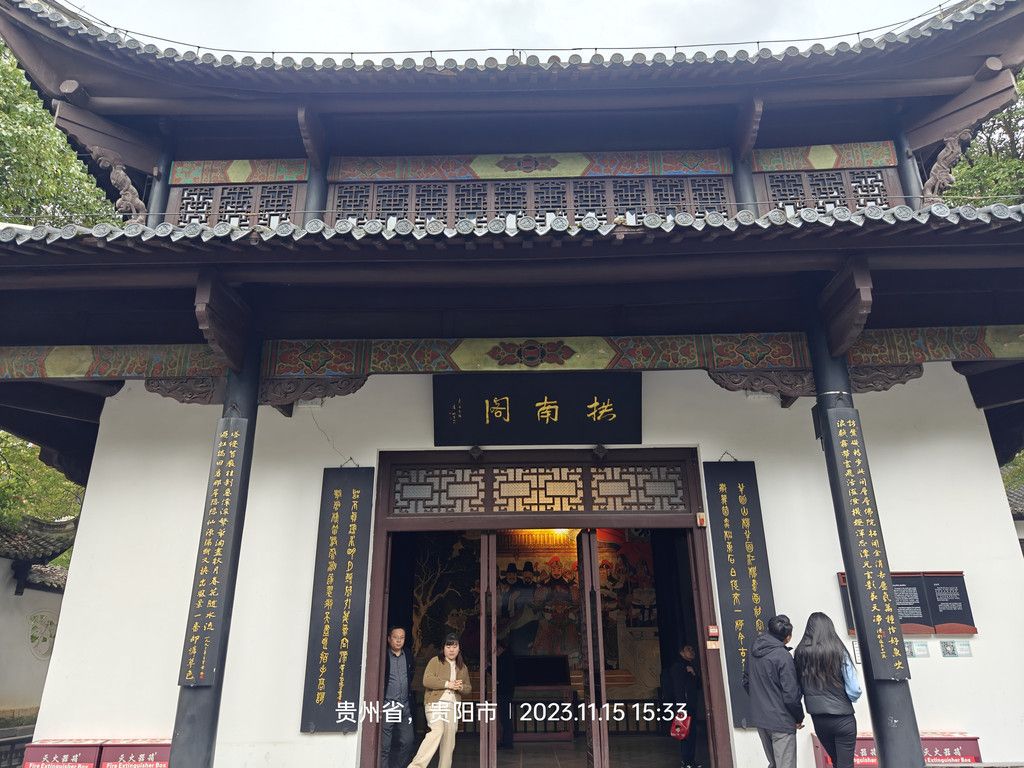

扫码进翠微园,翠微园是一组由拱南阁、翠微阁、龙门书院组成的明清古代建筑群。园内楼阁造型生动,长廊花墙四围,亭台水榭,集幽、雄、朴于一体,看上去有江南园林的味道。

真是绿水生红鳞,青山出翠微。

这里原先是一片寺庙和园林,王阳明曾经游览过的南庵便在这里。他在《南庵次韵二首》诗中写道:"松林晚映千峰雨"'"渔人收网舟初集"。后改建为翠微园,把寺庙建筑与园林庭院合为一体。

始建于南明永历九年,相传,南明永历时期,孙可望与李定国等率大西军余部南下攻占云贵一带,改投永历政权。后见南明王朝大势已去,孙可望有了自立为王的野心,命部将火器营都督高恩将武侯祠迁至南明河北岸,并修建了拱南阁,意在“与北方清廷对抗,拱峙南方”,欲“挟天子以令诸侯”,在此登基自立为王。

孙可望,陕西延长人,明末农民起义军大西政权首领张献忠义子,是大西政权的主要将领,张献忠战死后,南下攻占云贵一带继续抗清,后改投南明永历皇帝封为秦王。

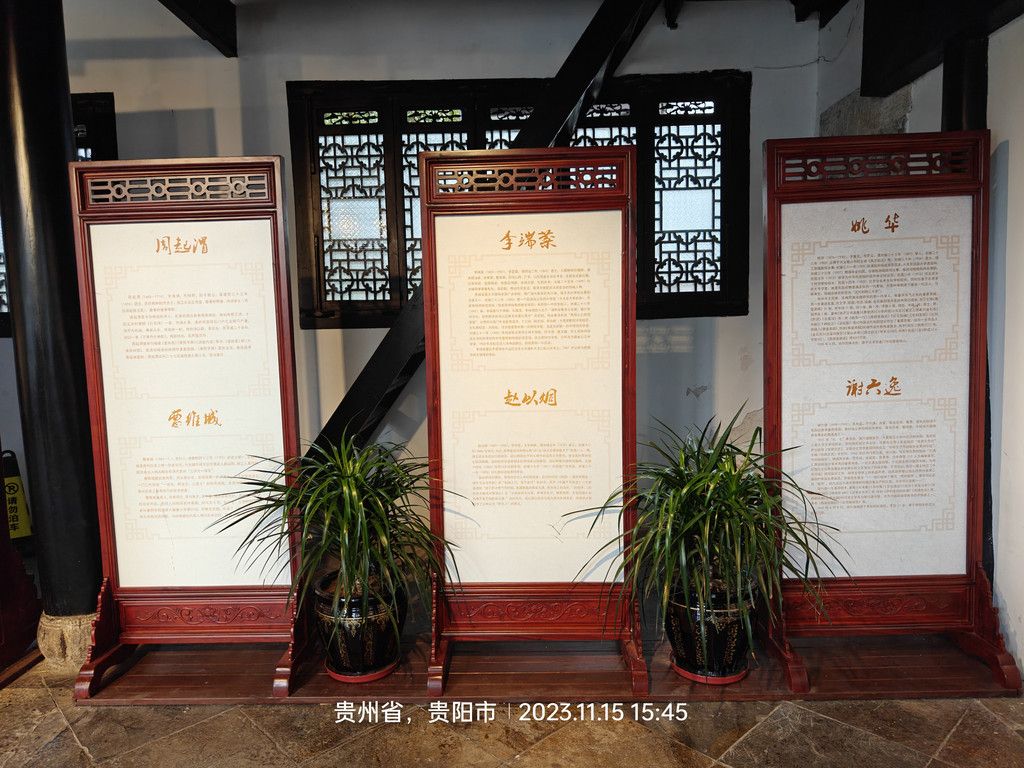

翠微园里的龙门书院,是整个园子重要的板块之一。康熙7年(公元1708年)因贵州巡抚刘荫枢而更名为“刘公祠”。刘荫枢先后三次在贵州任职14年,“政绩卓著,吏民讴歌”,故设祠祀奉。后祠堂建筑修葺,仍用“龙门书院”原名。

龙门书院里有一幅画,原来是纪念南明政权,在此希望能延续和清廷继续对抗的态势。

还有贵阳历史文化名人的简介。

书院外面的书卷,刻着王阳明的一首诗。

面对着河道望去,现代的忙碌的城市一览无余。高楼大厦与古典景区和谐共处,也完美地融合在一起。

历经600余年,无论风云变幻,甲秀楼依然屹立在贵阳城中。在过去的历史上它肯定是雄伟的建筑,但在现在的高楼大厦面前,它成了井底之蛙,但它是浮华城市里幽静的一角。

(1603图30)

发表评论