广州药洲遗址是中国岭南地区的一处古代文化遗迹,位于广州市天河区龙潭镇,被誉为“南粤古瓷都”。该遗址以其深厚的历史文化底蕴和丰富的考古发现而闻名于世。通过对药洲遗址的研究,我们可以更深入地了解中国古代陶瓷文化的发展历程。

广州药洲遗址默默讲述千年往事

看到药洲遗址的照片,是在网上,看上去有园林一般的建筑和环境,我比较喜欢中国的园林艺术,于是12月4日出发了。

药洲遗址又名九曜园。五代南汉乾亨三年(919年),南汉开国皇帝刘龑在今西湖路、教育路一带,利用原来的天然池沼凿长湖五百丈(约合今1600米),史称西湖或仙湖。湖中建洲,在此炼丹求仙药,故称药洲。湖中有瑰奇怪石九块,称为九曜石。沿湖有亭、楼、馆、榭,风景甚美。

坐公交车,然后导航步行,终于在教育路上发现一个小小的门面,进去一看大失所望。

经过入口往里面走,朱红色的门楼上悬挂着米芾“药洲”题字的牌匾。

左侧是修复后与园内建筑风格相统一的北厢房。

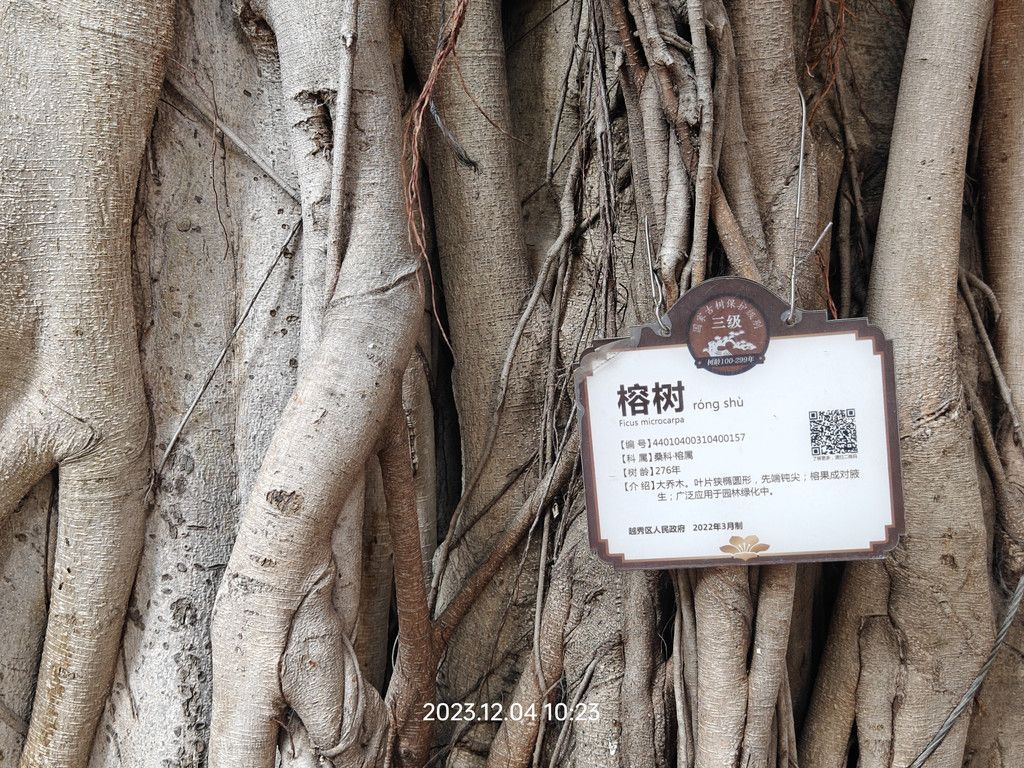

南侧的百年古树枝繁叶茂,如长者般守护着这个庭院。

这是一棵树龄达200多年的细叶榕。

绕过门楼,豁然开朗,别致的园林美景一览无遗。园林主要由湖、岛、碑廊三部分组成,岛上有平台,湖上有小桥,水中有奇石,墙边有碑廊。

在我眼里,这就是个小小的庭院,小小的水池上搭着小小的石桥,水池也没有喷水,池里的水静止不动,地上立着几块石碑,池边靠墙一排走廊,墙上是历代文人有关药洲及九曜石的碑刻。不用十分钟就可以浏览完。不由想到,网上的照片还有多少可信度?

好生奇怪,南汉的御花园怎么这么小呢?跟气派的颐和园相比差得太远啦,倒像个私家园林。

其实,一千多年前的御花园面积是相当大的,当时这一带是水乡泽国,刘龑利用天然池沼罚罪民凿长湖五百丈(约合今1600米),命名为“南宫”,湖区涵盖现在中山五路、惠福东路周边,总面积达10万平方米。因地处广州城西,也称作西湖,如今的西湖路即由此而来。当时湖上有亭台、楼阁、茶馆、水榭、石桥,犹如仙境一般。

“药洲”的名称又是怎么回事呢?

刘龑,五代十国时期南汉的建立者,建都番禺(今广州),据有今广东、广西及云南一部分。相传刘龑为了寻求长生不老的仙药,命人在西湖中的沙洲岛上种植各种药材,并召集仙人道士在此炼丹,于是便有了“药洲西湖”的称呼,然而吃了丹药的刘龑只活了53岁。

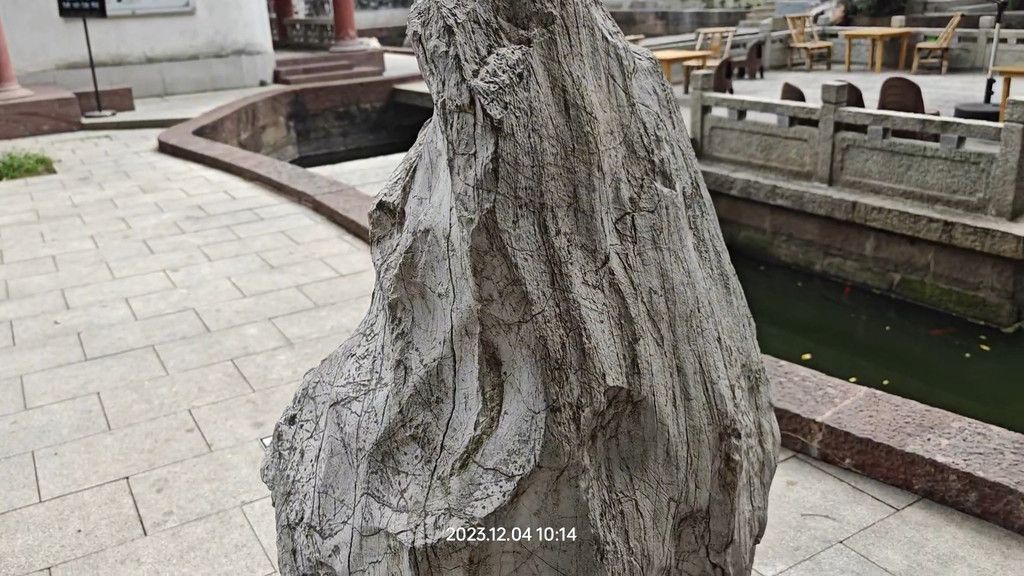

药洲中最为人所称道的便是湖中色泽翠润、星罗棋布的奇石——九曜石。

相传这些奇石是刘龑罚罪人从太湖取石,从海上运至广州的。这些太湖石以其瘦、漏、透、皱的特点,在千姿百态的湖中石林里,成为景中之景,石中之冠。

九曜石的意义不仅是它的奇特外形,还颇有另一番寓意。九曜石中的“九”字为阳数之最,彰显帝王之尊;而“曜”则是指星辰的光芒,寓指上天。“九”与“天”结合之寓意则不言而喻了。

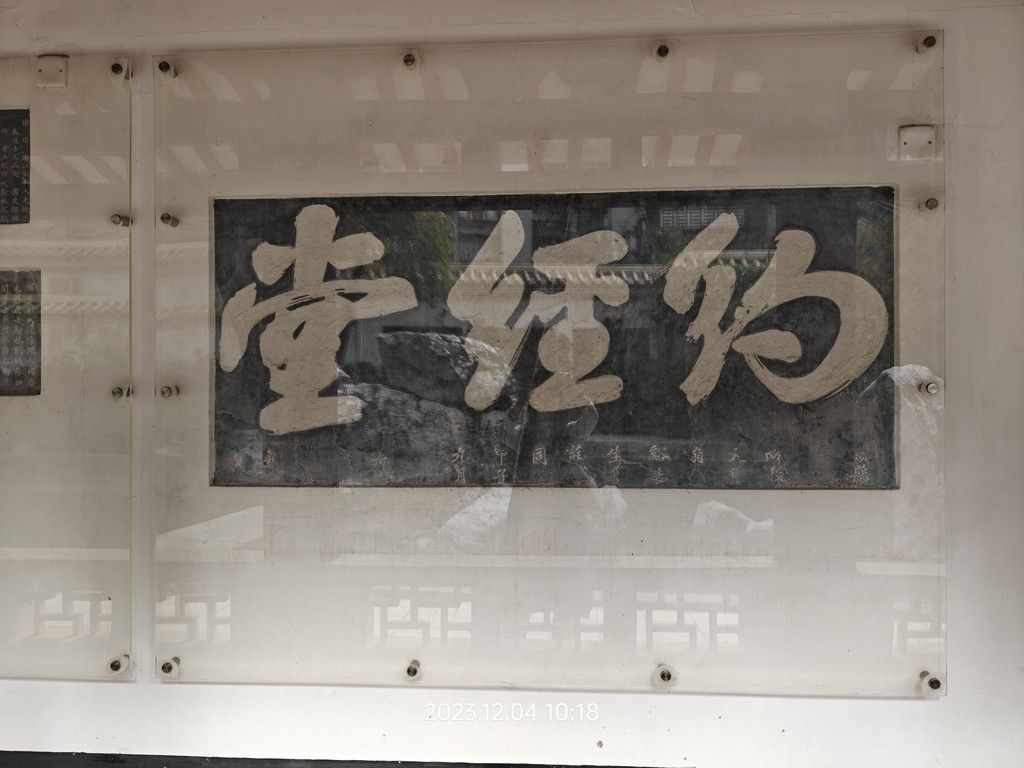

九曜石中当数宋代大书法家米芾题书“药洲”二字的笏石和五言绝句《九曜石》的仙掌石最为有名,二石被历代金石界视为珍宝。

北宋统一岭南后,药洲成为士大夫泛舟觞咏的游览胜地,一直是岭南著名庭园。

米芾、翁心存、翁方纲、阮元、苏东坡、陈澧等名士曾煮茶景濂堂,泛舟九曜池,为九曜石题诗赋词,刻石立碑,留下了宝贵的石刻。明代列为“羊城八景”之一。

明朝成化年间,因河水改道流入东濠涌后水源断绝,西湖渐淤,大湖变成了小池。

清代的西湖成了下水道。药洲遗址旁边的南方剧院内的池塘里还存有西湖的残迹。

20世纪50年代,药洲遗址的面积只剩下2000多平方米,湖面缩小为440平方米,九曜石也只剩8块。

1988年起,政府开始维修药洲,埋在地下的景石重见天日,部分湖面得到了恢复。

1989年,药洲遗址被确定为广东省文物保护单位。

1993年重新设计建造了仿五代风格的门楼和碑廊,有关药洲九曜石的几十方诗刊文碑,也镌嵌到了新建的碑廊壁上。

2016年,药洲遗址重新修葺一新。

而如今的药洲遗址,游客稀少,成了潮州凤凰单枞茶的博物馆和体验馆,卫生状况也差强人意,虽然古时“花药氤氲海上洲,水中云影带沙流”的盛景不再,但仍较好地保留了岭南园林自在、古雅和开放的意境,就像一个人从事业的顶峰走到低谷,仍不失自己的底气一般。

池中的巨石们,刻着历代书法家的题词,宠辱不惊,静卧无言,只盼着午后斜阳的金光打在青砖墙上,还有那棵老树依然换发生机。

有空可以去那里坐坐,喝杯茶,听那些物件默默讲述千年往事……

于我而言,这样的景点看过一眼就行了,不会再来第二次。

(1640图17)

还没有评论,来说两句吧...