保罗索鲁是一位在世界旅行文学领域有重要地位的作家,他的作品以其独特的视角和深入人心的故事,引领人们探索未知的世界。他是现代旅行文学教父之一,通过他的文字,让人们更加热爱和欣赏旅行的魅力。

【皇氏古建築大全】【黃劍博采風追影】【環遊尋美拾遺錄】

JumboHeritageList©EpicAdventureofJumboHuang

无欺于死者,无负于生者,无愧于来者

第3394回:现代旅行文学教父,毒蛇作家保罗索鲁

《黃劍博采風追影》公益科普教育文章,任何形式转载请联系作者(图文中的图片版权归黃劍博采风追影所有,任何形式转载请联络Huang_Jumbo或JumboHeritageList)

一本真正的好书在任何时代都不会过时。

人总是一离开某个地方,就开始宽恕它了。

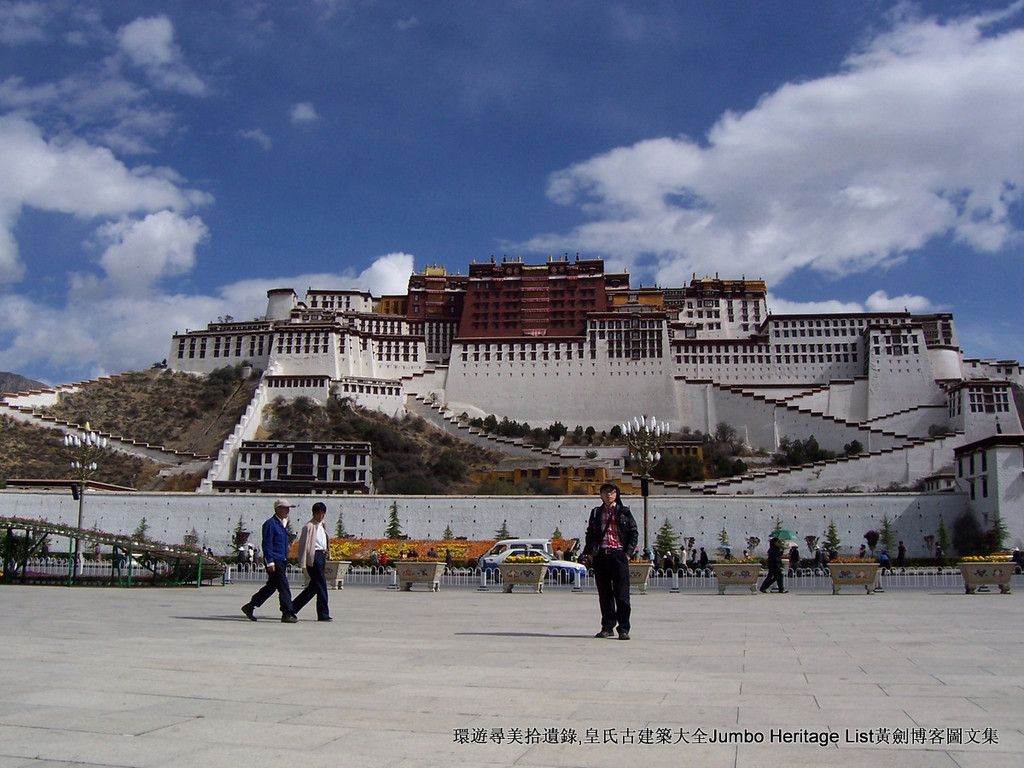

了不起的日本和尚河口慧海——第一个进入西藏的日本人。

被遗忘的战争:荣赫鹏熟读河口慧海的《西藏旅行记》之后就开始远征偷袭西大藏。

河口慧海是历史上第一位进入西藏的日本人,而且他两次进藏,是20世纪初期诸多外国入藏者中一位颇具世界性影响的人物,也是日本藏学研究的先驱。

河口慧海于1866年1月12日出生于大阪堺市的一个工匠家庭,幼名定治郎。少年时在私塾学习儒学。23岁时进入佛学家井上圆了的“哲学馆”(即东京东洋大学的前身)。25岁毕业后,在东京五百罗汉寺剃度为僧,取法名“慧海”。不久,河口慧海出任该寺住持,致力于研读《大藏经》。

河口慧海在研读《大藏经》的过程中,发现同一经文的不同刻本内容相去甚远,有的是顺序颠倒,有的含义不一,很难甄别真伪。因此,到遥远的西藏搜寻梵、藏文佛典成为河口慧海的迫切愿望。1897年6月26日,32岁的河口带上朋友们捐助的500日元,从神户港乘上“和泉”号轮船,踏上了赴藏之路。

为了不暴露自己日本人的身份,他伪装成中国内地福建的僧侣模样。他乘船离开神户后,经由香港,于7月12日抵达新加坡,25日抵达印度加尔各答。不久他前往大吉岭,1899年1月5日,河口乘火车从大吉岭折回加尔各答,26日潜入尼泊尔。3月7日从加德满都出发,经尼泊尔的博克拉(Pokhara),绕过安纳布尔纳山(Annapurna)的北侧,4月16日到达与西藏边境只有29公里的木斯塘察让村。

1900年3月10日,河口从察让出发,经过道拉吉里(Dhaulagiri)山的北侧进入多尔波(Thorpo),于7月4日终于进入今西藏境内。随后,溯雅鲁藏布江而上,赴冈仁波齐峰及玛旁雍措湖等圣地巡礼,

后返转向东,于12月5日到达日喀则,1901年3月21日,河口慧海抵达拉萨,经过考核后进入色拉寺学习。1901年7月20日,哒赖喇嘛在罗布林卡召见了他,达赖赞赏他行医治病,还答应以后给他安排职务。

河口慧海返回日本不久,席不暇暖,又开始计划第二次进入西藏。1904年10月11日,河口慧海从神户出发,11月3日抵达加尔各答,1912年3月,河口慧海从印度贝纳勒斯赶赴大吉岭,拜见了正在这里滞留的十三世哒赖喇嘛。

1913年12月20日,河口慧海从加尔各答出发,踏上了由印度进藏的旅途。

1915年1月3日,河口在布达拉宫又拜见了哒赖喇嘛。1月19日,河口慧海离开拉萨,于26日到达江孜,在这里接受了哒赖赐予的大藏经佛典共111函。返回日本后,河口慧海埋头于对梵、藏文经典的整理和翻译,并招收研究生教授藏语。1926年61岁时,他宣布还俗。

像河口慧海这样的古典旅行者已经消逝了,现代商业旅游的同质化,也催生了一些标新立异的独行侠,保罗索鲁就是这样的另类奇葩。

最近一直在阅读保罗索鲁的《火车大巴扎》(少儿不良),他的“第十七章曼德勒快车:仰光到曼德勒,副标题:横贯欧亚的火车之旅。THEGREATRAILWAYBAZAAR“中提到我旅居的地方。

保罗·索鲁乘坐火车,从伦敦出发,穿越欧洲,横贯整个亚洲。壮游之路,由众多著名的火车路线连缀而成,车头蒸汽在字里行间若隐若现。这次发现之旅发生于二十世纪七十年代中期,要过很久之后,西方世界才开始了解东方的风土人情、美食、信仰和文化。回到当时当地,在索鲁眼中与笔端呈现的欧亚大陆,展现出的是一派完全陌生的图景,弥漫着真正的异国风情。

保罗·索鲁PaulTheroux,小说家,旅行文学作家。1941年出生于美国。大学毕业后,投身旅行工作,游历意大利、非洲,并先后在马拉维、乌干达和新加坡任教。1970年代早期移居英国伦敦,在英国居住了17年。其间他写出了一系列出色的游记,

并创作了大量备受赞誉的小说。目前已返回美国定居,仍旅行不辍。一旅行文学作品包括《到英国的理由——滨海王国之旅》《老巴塔哥尼亚快车——从北美到南美的火车之旅》《赫丘力士之柱——周游地中海》《非洲晃游报告》《旅行上瘾者》等多部。1989年获托马斯-库克旅行文学奖。

布尔被速捕了。由于很难換得外币,也不可能去印度旅行,所以巴基斯坦人想度假的话就只有去阿富汗。哈克先生认为那孩子被捕是因为携带印度大麻,有人求他去超略布尔把孩子带回来。而他拿不定主意,不知道自己该不该去。“你说我该怎么办?”我告诉他应该把事情交给巴基斯坦驻喀布尔的大使馆来解决。

“官方上说,我们是有外交关系的,可谁都知道我们实际上没有外交关系。我不能这么干。”“那你就得去一趟了。”“要是他们把我抓起来怎么办?”

“他们为什么要抓你?“他们可能会认为我是间之谍,”哈克先生说,“因为普什图尼斯坦的事,我们就快要和阿富汗开战了。”普什图尼斯坦问题是这么回事:几个得到苏联和阿富汗支持、有武之装的帕坦人村庄,威O胁要脱离巴基斯坦,成为新的省份,然后凭借出售干果的收入,实现自治。解救了的战士们要进军世界的葡简干和梅干市场。我的建议是别去。”我说。

有群众正在漫无目的的刷着手机,突然被一篇著名外媒的文章吸引了目光,该文章以对谈的形式采访了旅行文学作家保罗-索鲁,在文末还不吝赞美之词,称其为现代旅行文学教父。

而我的朋友尼佬(落寂的寂寞星球作者)则是这么评价该“教父”的:保罗-索鲁是真正的旅行作者,几乎两年一本游记,是真的游记,是那种一串串的,流动的,相隔而又互相联系的碎片组成的游记。

【皇氏古建築大全】第33156:谷特铁路大桥。

看到这个世道的污浊而选择了避世,这是一种逃避的态度。

所有艰苦的旅行从结束它的那一刻起,所有的憎恨都停止了,而怀念开始。

纵然是职业旅行家,也会在旅途终结的时候归心似箭,只想回去做一名普通的人。

索鲁就是这样,冷冷的,隐约透着嘲讽和酸涩。他从不打算客观,他用的是自己的眼睛。这双眼睛时常注意到一些微末到惊人的细节,它们或许没那么优美,却异常真实。

美国佬说佛教的精髓是视而不见,缅甸衙门与佛教的共性是“不作为”,缅甸人微笑着对任何事情表示无能为力。

火车把世界缝合起来,我也曾经搭乘过从仰光到曼德拉的火车,缅甸的奇迹依然是谷特高架铁路大桥(GohteikViaduct),它无疑是彬乌伦-昔卜区间的最大亮点。这座横跨谷文溪溪谷的大桥始建于1899年,并于1900年完成通车,拥有102米的纵深高度,是当时世界上最大的铁路桥。

大桥由来自美国的宾夕法尼亚及马里兰桥梁建设公司负责,连桥梁的配件都是由美国制造并从美国装船运到缅甸,考虑到大桥所处的险峻的地理位置,工程量的确非常巨大。如今在铁路沿线的城镇依然能看到很多谷特高架大桥的古董照片和老旧的海报。谷特大桥全长689米,从彬乌伦出发的列车在到达大桥前会先经过一段巨大的「之」字形铁轨,能让乘客在远处的不同角度拍摄到大桥的英姿。

此时庞大的钢铁怪物和四周郁郁葱葱的树林相互映衬,远处裸露的岩壁烘托着溪谷地势的险要。列车在通过大桥前会在桥头作短暂的停留(大约5分钟),乘客可以下车和列车以及大桥合影留念。但最好的拍摄角度还需要等列车驶到桥上的拐弯处,此时列车会呈现一定的弧度,拍照时可以将森林、溪谷、岩壁、列车以及大桥一并收入镜头中。

索鲁不是那种令人愉快的旅行作家,他眼中的威尼斯是这副样子:“潟湖上飘着闪亮的油膜,就像被意大利画家卡纳莱托绝望地修饰过,水面上还浮着将近一米宽的垃圾……白骨色的泡沫被风吹成了小堆,漂在水面上。”白骨色的泡沫!我心目中的圣马可广场呢?

夕阳的微光呢?悠然踱步的鸽子呢?这些索鲁统统没有写。他搭乘的东方快车只在威尼斯城外略停,只够他看着同车的美国老夫妇费力地走上月台,“这对夫妇见过威尼斯的盛时光景,可如今这座城和看城的人都已老衰,忍受着岁月的致命折磨。这里头有种奇异的般配。”

索鲁就是这样,冷冷的,隐约透着嘲讽和酸涩。他从不打算客观,他用的是自己的眼睛。这双眼睛时常注意到一些微末到惊人的细节,它们或许没那么优美,却异常真实。在贝尔格莱德的站台上,他看见帽子端正、裤线笔挺的巡查员手里各拎着一只鞋,光脚走路,“他宽大的脚板像萝卜一样,白而圆钝”。他看见睡着的陌生旅伴,

在灯光映衬下,虚弱老头的睡衣扣子一直扣到脖领,那张脸苍白灰败,一副遭罪的神情。在伊斯坦布尔的豪华酒店里吃饭时,他说侍者们长得全都差不多,就像是同一家族辈分不同的亲戚,当他们用法语回答食客的英语提问时,每个人的小胡子下都带着殷勤的假笑。你或许不喜欢他看见的这些情景和调调,却不得不承认,他有一支细密而老辣的笔。

从伦敦出发,贯穿欧亚,你跟着这位尖酸的旅伴,看他发牢骚,一路冷嘲热讽,愤世嫉俗。旅途愈到结尾,他的脾气愈坏,渐渐透出忍受和憎恨的意思来。在似乎永无止境的西伯利亚横贯线上,一连数日,车窗外全是相同的冰雪和树林,他的耐心就要用尽。火车驶上伏尔加河的长桥,同车人都拥到窗边,凝视着黑幽幽的流水。他却听到包厢中传出清甜飘渺的圣歌,那柔和的童声轻轻唱到:“昔日大卫王城中有一简陋矮牛棚母亲诞下小婴孩暂借马槽作儿床……”

索鲁心间涌起几乎难以负荷的哀伤。面对广袤的大地和即将结束的旅途,他心里只有疏远和厌倦,焦躁让他禁不住喃喃咒骂。可就在几个月前,在刚刚驶离伦敦的火车上,索鲁喜滋滋地写下,“我认为,旅行半是逃离,半是追寻……”,旅程过半时他依然兴致勃勃,“坐火车,是游目骋怀的双重旅行:

车窗外闪过的是不停变换的亚洲风景,而内心里,我在记忆和文字的私密世界里漫游。”但此刻,那个悠然的陌客旅人早已不见,车窗边默默伫立的只是一个归心似箭的丈夫和父亲。这本书其实不是寻常意义上的游记,让读客跟着作者看山看水看风景。索鲁是个小说家,他的目光永远停留在人身上。

如他自己所说,他寻觅火车,他发现乘客。在这趟漫长的旅途中,各色人等如流水般来了又去:疲乏的老头达菲尔不知是否赶上了火车,令人啼笑皆非的萨迪克不知有没有猎艳成功,开伯尔山口月台上的疯子在欺负小男孩,曼德勒火车上八十岁的老厨师絮絮道起陈年旧事。但我们看到的人永远比他多一个,那就是保罗•索鲁自己。

这的确是一场双重的旅行:我们看见广袤大地上变幻的风情,也渐渐看清旅人起伏波动的心境。在冷嘲热讽的掩饰之下,他其实是个十足的软心肠。印度南部的小站月台上,乞丐少女在雨雾中艰难而缓慢地朝着车厢挪过来,索鲁说,她残破的躯体上有张灿若明霞的脸,在大雨中微微冒着热气。他在口袋里到处搜摸现金,可火车开动了,他徒劳地朝汪着水的铁轨上扔出了一把卢比。

旅人是自由的,但也是孤独的。整个世界向你敞开,但相遇都是刹那间的错身,你没有融入的时间,别人也无法真正走进你的世界。一路上,索鲁懒得跟旁人解释作家的身份,于是常常胡编乱造:一会儿是医生,一会儿又是老师。这就像穿了件隐形衣般得意呀——我看得见你,你却看不见我。可游戏玩多了,也渐渐没了兴致,旅程将尽的时候,去往札幌的日本火车上,索鲁正为前一天犯的“晕旅行症”忐忑不已。他怀疑自己是否还有跟陌生人搭话的本事,甚至怀疑自己是否还喜欢旅行。

就在此时他遇见了老乡,那位洛杉矶大汉穿着方格子衬衫和牛仔裤,一身美国伐木工装扮。他乡遇故人,哪怕是这一点微薄的亲切感,也足矣让索鲁说出了大实话。他把这趟旅行一五一十地讲给对方听,连计划中的书名都告诉了人家。

可是,“我这一番直抒胸臆却造成了奇怪的效果:切斯特以为我在扯谎……他用颇带着安抚意味的口气跟我说话,就好像我是个疯子。”美国老乡死活想不通谁会看游记,“人人都旅行呀,谁还会看书?”一番徒劳的解释之后,索鲁嗒然望着对方匆忙离去的背影。他继而转头记述车窗外的雪国风光,但披着皑皑白雪的海岸线,其实算不得荒凉。

伦敦、巴黎、伊斯坦布尔;孟买、岘港、青森;伯力,鄂木斯克,莫斯科,这一串地名如散落的珠玉,叮咚清脆。可四个月路途中的孤独,只有旅人自己知道。“旅程是圆的。我已经走过了亚洲,在半个地球上画出了一道抛物线。毕竟,纵然万水千山踏遍,开阔了眼界也开启了心灵,但它依然只是行者的归家之旅。”我不得不承认,《火车大巴扎》全书将近23万字,425页,可一直译到第424页上这句话,我才终于彻底被他打动。

到底是小说家,就算是写游记,也总想着结构要完整。这本书的头尾有着优美圆熟的衔接,最后一句话正是开篇的第一句,平添一种奇异的轮回感觉。而呼应之中除了衔接,还有对比。开篇头一段里索鲁兴冲冲地说,火车的汽笛声仿佛有种魔力,火车上任何事都有可能发生,而且它“好似永远不会到达终点,也无需到达终点”。就像电影镜头一般,在旅程伊始,伦敦郊外的平交道口,汽车排起了长队,给这辆疾速驶往巴黎的列车让路。

火车乘客们带着胜利者的心情,幸灾乐祸地瞅着乖乖等候的车流。而在“影片”的最后,汽笛声和平交道口再度出现,可这一次,呜呜的声音在索鲁耳中显得悠长而愚蠢。但有句话他没说错,在火车上的确任何事都有可能发生——原本不需要终点的旅人,如今一心只盼着快点下车。小说家是最好的游记作家,

也是最坏的游记作家。旅程中匆忙的一瞥,如同潦草的速写,能不能发展成动人的风情画,全看细节的填补。小说家太明白细节的重要,也拥有足够的想象力——不知对游记来说,这究竟算好事还是坏事?我觉得读这样的游记十足享受,一笔笔细细织就,

像3D电影般立体生动。可翻译这样的作品,成就感之余,有时也极为受罪——索鲁的观察和描写实在是太细了,细节一多,要核查的东西就格外多。查资料这回事可不像乘火车,印度乡间的火车就算再慢,也有确定的终点,可查资料宛若面对白茫茫的新大陆,压根不知道该往哪儿去。况且,索鲁先生在这上头的表现格外“恶劣”——他大概认为读者们看过他读的一切作品,

不必解释人人都能领会(这就是《粘住》里提到的“知识的诅咒”,我懂,就认为你肯定懂),所以他信笔由缰,想到什么就写什么,一丁点儿能帮助读者理解的蛛丝马迹都懒得给。读者对这些细节可以置之不理,顶多十几个字而已,跳过去就是,可翻译不行啊。这种看不明白的话好似有种魔力:它会变成爬山虎,每个字母上都长出细丝样的小爪子,牢牢地抓住你,努力往上攀,摇着尖儿上的小叶子冲你呐喊:我在这儿呢,我在这儿呢!你不可能假装看不见它。

比如第二章。明媚的阳光下,阿尔卑斯的山影从车窗里闪过,东方快车到了瑞士。索鲁先生在笔记本上写了一句话:“到了沃韦,我想起了黛西”。然后就施施然走开,去冲果子盐调理肠胃了。留下翻译者愕然地盯着这十几个字,狂汗不止——请问黛西是哪个???他的前女友?看着不像。

前文那位同车的比利时姑娘叫黛西?貌似也不是,而且他干嘛没头没脑地在瑞士想起人家?要么,就是他夫人?他倒是提过在站台和太太吻别的事。

于是翻译者开始在网上搜寻保罗•索鲁先生的花边新闻。唔,他的太太叫安妮,育有两子马塞尔和路易斯,长大后都成了作家和编剧。这段婚姻还蛮长的嘛,1967年到1993年,26年哩。咦,1995年他又娶了希拉?这老小子!他……

爬山虎摇着绿色的小手掌,尖声喊着“黛西!黛西!”看来黛西不是他前任或太太。那么肯定跟沃韦这个地方有关系。

在搜索栏里输入Vevey,Daisy,好像有戏哎:在维法基百科的链接下面,赫然写着:VeveyisoneoftwolocationsthatcomprisethesettingofHenryJames'novellaDaisyMiller.

黛西•米勒!亨利•詹姆斯的小说!女主人公黛西和男主角初遇在沃韦!等等,亨利•詹姆斯,是写《白衣女人》的那个吗?不对,那个是柯林斯,亨利•詹姆斯写的是《一个女人的画像》,还有《螺丝在拧紧》,咦,我好像在什么地方看到过这个改编的电影,去查查……我能把这本书译完,真是个奇迹。

这段横贯欧亚的旅程,索鲁走了四个月,我译书的时间也差不多持续了四个月。译书就像演员拍戏,想要精彩,必得入戏才行。索鲁是美国人,可不知是天性如此,还是在英国住得太久(17年),他的脾性里总渲染着一抹阴沉雾气,看人看事刻意维持几分距离,时不时还流露出一丝文化上的傲慢。用个流行词儿来说,他不太有“正能量”。

做读者,你可以与文本保持距离,可作译者,你必须代入。不管你自己性格如何,在这几个月里,你要尽力变成他,用他的口气说话,用他的眼睛看人。回头重走这段四十年前的旅程,我自觉脾气渐渐恶劣,灰扑扑阴沉沉。在字母与字母之间,保罗•索鲁日渐孤独、疲惫,在笔画与笔画之间,我的“厌憎”也日益加深。

但旅途总有终点。前半段支持你走下去的,是看世界的好奇,而后半段支持你走下去的,是归家的渴望。在回伦敦的火车上,回家已是确凿无疑的事实,心神俱疲的索鲁终于轻松下来。“电影镜头”已经带有留恋的味道,朝着膝头上四个厚厚的笔记本缓缓扫过:本子上染着马德拉斯的水渍,罗宋汤的迹子,蓝皮本上的烫金字写着“旁遮普站前市场”,而土耳其的阳光把红色的那本晒成了粉红。

这段旅程就要结束,一切已成回忆。隔着完成的释然往回看,感觉立即不同。对孤独的憎恨已经结束,而怀念开始。“我道了晚安,回到铺位上去读《小杜丽》。在米格尔斯的话中,我找到了几分启示:‘人总是一离开某个地方,就开始宽恕它了。’”

对于旅行,对于保罗•索鲁,大抵都是如此。更多译书背后的趣事与八卦,请访问译者苏西小姐的文章。

保罗-索鲁,美国人,1941年出生,大学毕业后投身旅行工作,先在非洲马拉维的丛林学校担任和平团教师一职,又在乌干达大学担任讲师。1968年,前往新加坡大学任教于英文系。这段时间,他将短篇故事及为报章杂志撰写的文章结集成册,并写下了数篇小说。1970年代早期,索鲁与家人移居英格兰,随后迁往伦敦,居住多年。

这段时期,他写了几部评价甚高的小说及多篇广受欢迎的游记类书籍。在他的著书生涯中,代表作有《老哥塔巴尼亚快车》、《火车大巴扎》《旅行上瘾者》《骑着铁公鸡》《暗星萨法里》等。

我还记得我第一次接触他的书正是鼎鼎有名的《火车大巴扎》,源于某购物网站的一个在线二手书店。虽然乘坐火车一直是我钟爱的旅行方式之一,但仅限于一些短旅旅行,且多集中在国内。而一个美国人跨越欧亚几个国家的旅行所闻,引起了我极大的兴趣,于是马上下单购买,拿到后我就迫不及待的开始读了起来。

这本书的内容我至今还记得,索鲁乘坐着火车,从伦敦出发,穿越欧洲,横贯亚洲,到达日本,再沿着伯利亚铁路线返回伦敦。这趟旅途历经七个月的时间,发生在二十世纪七十年代中期。书里描绘出的见闻栩栩如生,他通过和人的交流,写出了一个又一个吸引人的故事。

“一本真正的好书在任何时代都不会过时”的理论也再一次得到验证,从我翻开起就无法轻易放下。

纵观全书,不仅没有所谓的景点描述,也没有任何“干货”可供读者参考。也许在一些行业编辑看来,它只不过是一本琐碎的流水账,但是作家索鲁就是有这样的魅力,他的“流水账”般的情节就如一场流动的盛宴浮现在我的眼前,且每个人都演绎得有模有样,甚至放下书后,仍旧无法走出,每个故事小至对话和细节都在脑海里回味着。

印度永远是一个性格鲜明的国家,也永远是一个有无数故事可说的地方,索鲁的这趟旅行自然也不例外,他用了六章来描述在印度的火车经历。虽然时隔近40年,但是当我读到这一部分时候,回忆我在印度的旅行经历,仍旧有着强烈的共鸣。

我的印度之旅的第一站是首都新德里,在市区主要景点转了一圈之后,我便坐着摩的前往德里火车站购买前往阿格拉的火车票。还没到达火车站,我内心就十分忐忑,早就听其他驴友说过在印度搭乘火车劳心劳力:在车站购票和打架有一拼,车站扒手很多,火车经常变换进站的站台,印度人从不对号入座……

到达车站后,我发现这里要比我预想的要大很多,同时也更加无序和混乱。在售票大厅,我迷茫的跟着人海在售票窗口前移动着,好不容易快要排到我时,却发现有人插队,相当反感在公共场合不遵守规则的行为,我当即向前一步大声呵斥这名印度大叔的不文明行为,只见大叔边左右摇晃着脑袋边说着“Acha、Acha”。

虽然才来印度几天,但是这句话我却知道是什么意思,这是人们日常的口头用语,意为“好的”,且还表示听到了并赞同。我以为大叔知错就改要去队尾排队,结果他仍旧呆在原地,扭过头继续对着窗内喊着什么。其他印度人早就见怪不怪,我也只好翻了个白眼退回到队伍中。

好不容易轮到了我,我赶紧递进去填好的包含姓名、目的地、车次、护照号等信息的表格,却被工作人员扔了出来,随后他用浓重的印度口音告诉我:“上楼、右转,外国人办公室。”

我拿着表格,迷茫的上了二层,终于在走廊尽头找到了名为“新德里火车站外国人订票办公室”的房间,推门进去后,发现比起售票大厅的混乱,这里简直就是天堂——室内安静极了,不同肤色不同国籍的背包客分散在各个角落填写着表格,遇到困难,还会有志愿者来帮忙答疑,而工作人员也在高效的工作着,如果遇到车票售完或者无座的情况,还会耐心查询系统并为游客提供第二套方案。

在《火车大巴扎》里,索鲁也遇到了这种情况,不过在四十年前,没有什么“外国人订票处”一说,他全靠本地人的“帮助”才顺利买到了车票:索鲁自己去排队买票,却被告知需要等待,能买到票的几率嘛,大概为98%;但是距离发车时间仅有两个小时,仍旧没有任何消息。

这时,一名热心的本地人告诉他,印度火车会给一些重要的宾客和高级官员留出一些包厢,以防他们临时出行。但是索鲁却诚实的告诉他,他既没有任何“关系”,也不是来自西方的贵宾。

这名本地人却拉着他和一名工作人员说道:“这位是来自美国的著名作家,却对我们的火车系统留下了及其不好的印象,希望能帮助他顺利拿到车票,改变他的看法”。这名工作人员接过索鲁的护照,大笔一挥,两分钟后,他不仅顺利拿到了车票,还被分配了一个两人间的豪华包厢。一些人仍旧徘徊在售票处外面,企图买到车票。

而我也在半个小时后,买了前往阿格拉的车票,从二楼办公室走下来,心里却很不是滋味,没想到四十年后,这条不成文的规则依旧存在:如果你是一名外国游客,你就享有天然优先权。

火车晚点是观察印度的好机会,夜里11点,我仍旧堵在前往阿格拉火车站的路上,心急如焚。

阿格拉是我印度之行的第二站,参观完大名鼎鼎的泰姬陵,我要赶11点半的夜车前往下一站:以性爱神庙著称的克久拉霍。可惜出发前我低估了印度人民痴迷夜生活的程度,认为这个时间街上早就该一片寂寞。

11点20分,我终于到达了车站,好在车站规模不大,付了车钱后,我就迅速跳下摩的,背着大包向车站大门狂奔而去。

左脚刚刚迈进候车厅,右脚就差点被一个睡在角落里的人绊一个跟头。等我进入大厅才发现,地上早已密密麻麻的睡满了人,且所有人都是一样的标配——羊毛毯打底,羊毛被蒙头,如果仔细观察,会发现他们每个人都呼吸匀称睡得正酣。那一刻,我领悟到了随遇而安的至高境界。被困意感染的我也开始哈欠连连,分外期待火车的到来,我也能躺下睡个好觉,结果却被广播告知,火车将晚点一小时到达。听到这个消息,我有些烦躁,但是也别无他法,只好掏出手机随意翻着朋友圈打发时间;

一个小时之后,广播又响了起来,内容却和之前一样:火车将晚点一小时到达。我更加烦躁,开始漫无目的的在站台上溜达着,和还没睡着的本地人闲聊打发时间;又一个小时过去了,广播仍旧在重复之前的内容,这时我明白了,工作人员也不知道火车到底什么时候才会进站,只好一个小时一个小时地往后推迟。绝望之际,我用光了手机最后一丝电量,拦下售卖玛萨拉甜茶的伙计,试图通过摄入一些咖啡因来达到提神醒脑的目的。

又捱过去了三小时,我终于听到了那声令人激动的汽笛声,这预示着火车终于进站了,我和身边的荷兰夫妇激动得击掌庆祝——在这场不靠谱的印度火车旅行中,我终于用耐心和毅力赢得了一分。

而索鲁自然也遇到了火车晚点的情况。他在包厢中被工作人员告知引火车的擎坏了,需要等待工作人员送来一个新引擎,重新安装后才能继续出发。

作为一名作家,他并没有加入其他人的“要是有衙门官爷在车上,引擎马上就能送到”之类的抱怨上,而是开始随意溜达,观察起车站的细节:把印度火车站称之为“缩小版的印度社会”也并不为过,因为在这里能很好得反映出种姓、性别和阶级之分,那些挂着不同牌子的房间就是最好的诠释:

二等车厢女性休息室、三等车厢入口、一等车厢厕所、蓄须者入口、素食餐厅、非素食餐厅、退休人员休息室……在印度,每个人都有属于自己的位置,他们也默默接受着命运与生俱来的安排,没有人抗争也没有人异议。而在火车站边上,索鲁又看到人们用木头和塑料布搭建起的贫民窟:经常能看到人们就大咧咧的蹲在铁轨边上方便,他们不仅不在乎火车上一些外国乘客惊讶的目光,还会边方便边和他们微笑挥手致意。

四十年后的印度,在著名的旅游城市铁道周围已经鲜见这样的贫民窟了,但是我却发现,在印度,人可以和所有动物高度共生。就连马克-吐温也有同样的感受:印度人对外面的世界充满好奇,对于他们来说,所有的生命都是神圣的,但人的生命不包括在内。

当然,除了这些令人印象深刻的旅途故事外,索鲁的这本书也和他的其他书籍一样,字里行间满是尖酸和刻薄,但他就是这样,永远都在冷眼看世界,那些被杂志和旅行书籍美化了的旅行故事,不存在于他的作品之中。他甚至不惧写出实情,丑化自己的形象:在包厢中刚刚掏出装有金酒的酒壶,就被印度人抗之议:“烈酒不被允许出现在印度的火车上。”

而索鲁则反唇相讥:“我还以为印度人都相信神灵呢。”(spirits同有烈酒和神灵的意思)一会儿,他又掏出烟斗来抽,印度人又抗议道:“上次一个英国人在包厢抽烟,我都吐了。”索鲁又“反击”道:“我可不是英国人!”

但也别误会他就是一个自大傲慢又愤世嫉俗的人,他也有柔软的一面:在南印一个小站的月台上,一名行乞的残疾女孩在雨中艰难而缓慢地朝着车厢挪了过来,索鲁在书中描写道,她残破的躯体上有张灿若明霞的脸,在雨中微微冒着热气。他赶忙把手伸进口袋,搜寻着现金,这时火车突然开了,他只好朝着铁轨扔出一把卢比……

在书的结尾处,索鲁突然煽情起来:“我已经走过欧亚,在半个地球上画出了一道长长的抛物线。纵然万水千山踏遍,开阔了眼界也开启了心灵,但它依然只是行者的归家之旅

还没有评论,来说两句吧...