《潮汕纪游》是一本由历史学家吴承恩所著的历史散文集。全书通过作者对潮汕地区的观察和描述,展现了潮汕人民的生活和历史变迁。,,本书详细记录了作者在潮汕各地的见闻和感受,包括海滨风光、山川胜景、民俗风情等。吴承恩的语言生动活泼,富有诗意,让人仿佛身临其境。,,《潮汕纪游》还深入探讨了潮汕文化的独特性,通过对潮汕历史、传统工艺、饮食文化等方面的详尽描写,展现了潮汕人深厚的历史文化底蕴和独特的民族精神风貌。,,《潮汕纪游》是一部具有浓厚地方特色的散文集,它通过文字向我们展示了潮汕的魅力和内涵,让人更加深入地了解和欣赏这座美丽的海滨城市。

汕头又叫鮀城、濠江,原来只是潮州属下澄海县的一个小渔村,1860年开埠设关、通商互市,1930年汕头设市,逐步取代潮州成为潮汕地区政治、经济、文化中心。1991年潮汕地区三分为汕头、潮州、揭阳三个独立行政区。1981年后汕头成为经济特区,可以说汕头是个只有百多年历史的年轻却不失底蕴的海滨城市。2024年1月23日上午,我从潮州打的前往汕头游览。

中午抵达沙头馆驿,稍作歇息,便从开放广场沿着海滨路漫步西行。

这段海滨路被称为观海长廊,不过看到的其实不算海,眼前的汕头湾还只是榕江出海口一带的宽阔水面。汕头市区地处韩江、榕江、练江的出海口,榕江把汕头城区分成南北两片。

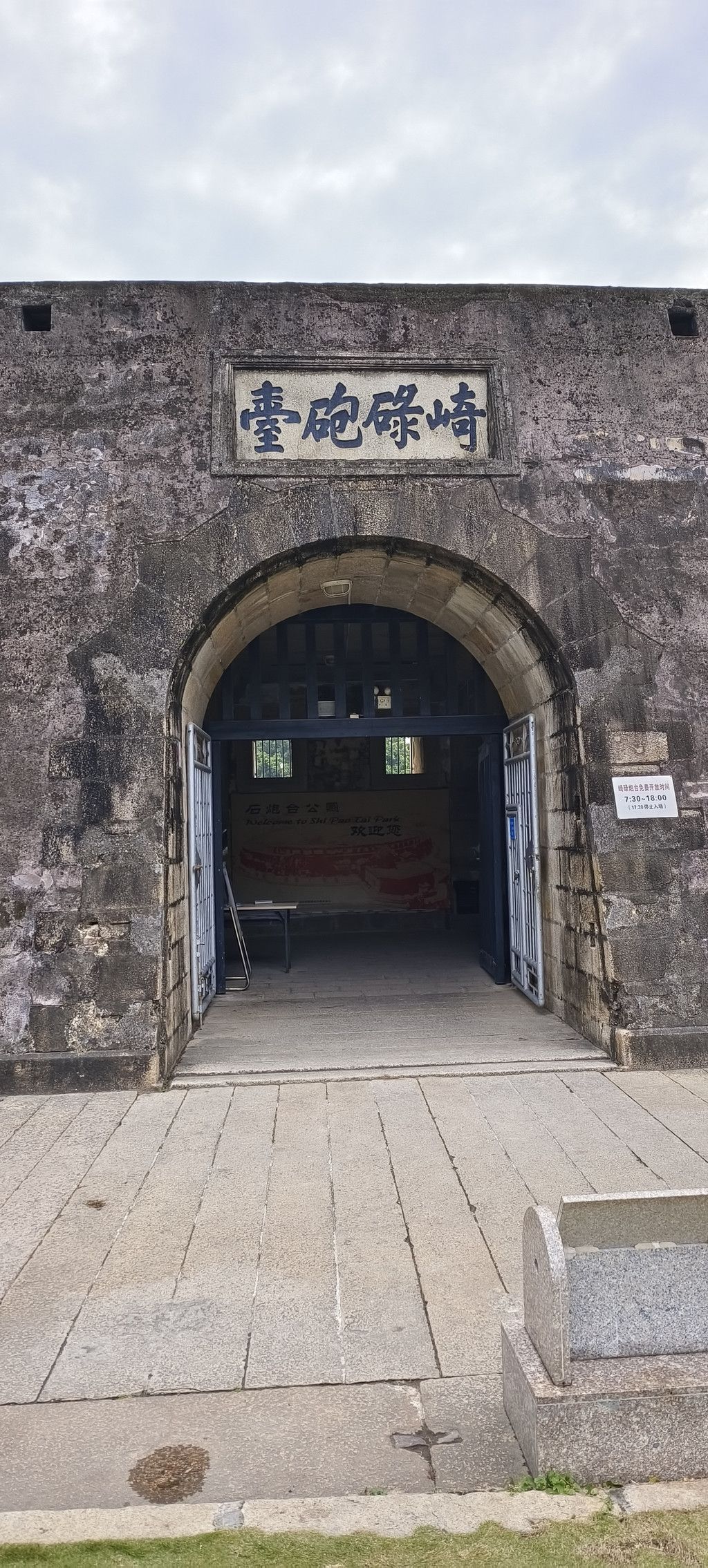

一路西行,来到石炮台公园。

位于汕头城东南角的石炮台真正的名称为崎碌炮台,始建于清代同治十三年,光绪五年竣工(即1874-1879年),历时五年,耗资八万银元,至今已有一百四十多年的历史。

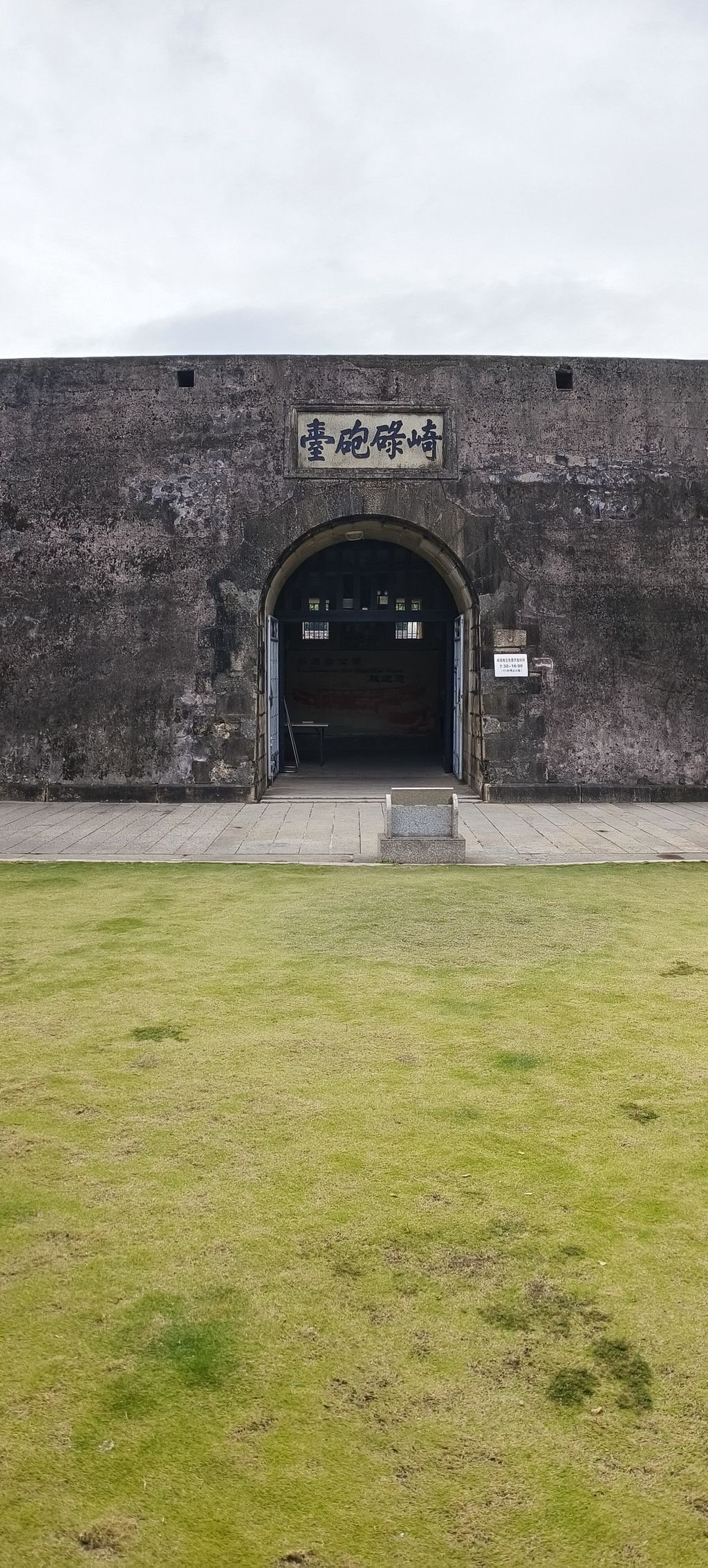

崎碌炮台为环圆形城堡建筑,城堡外围还有一道宽23米、水深3米的环形护台河环绕炮台一周。

炮台地理位置十分险要,与榕江对岸的苏安山上的炮台一起扼汕头海湾出入口,是清末粤东地区的主要海防建筑。

崎碌炮台主要以贝灰砂、煮烂糯米饭及红糖浆调和夯筑而成。大门、炮巷均采用规格花岗石块砌筑,因而俗称“石炮台”。

进入炮台城堡,城堡面积10568平方米,全台直径116米,外墙高6米,内墙高5.15米。

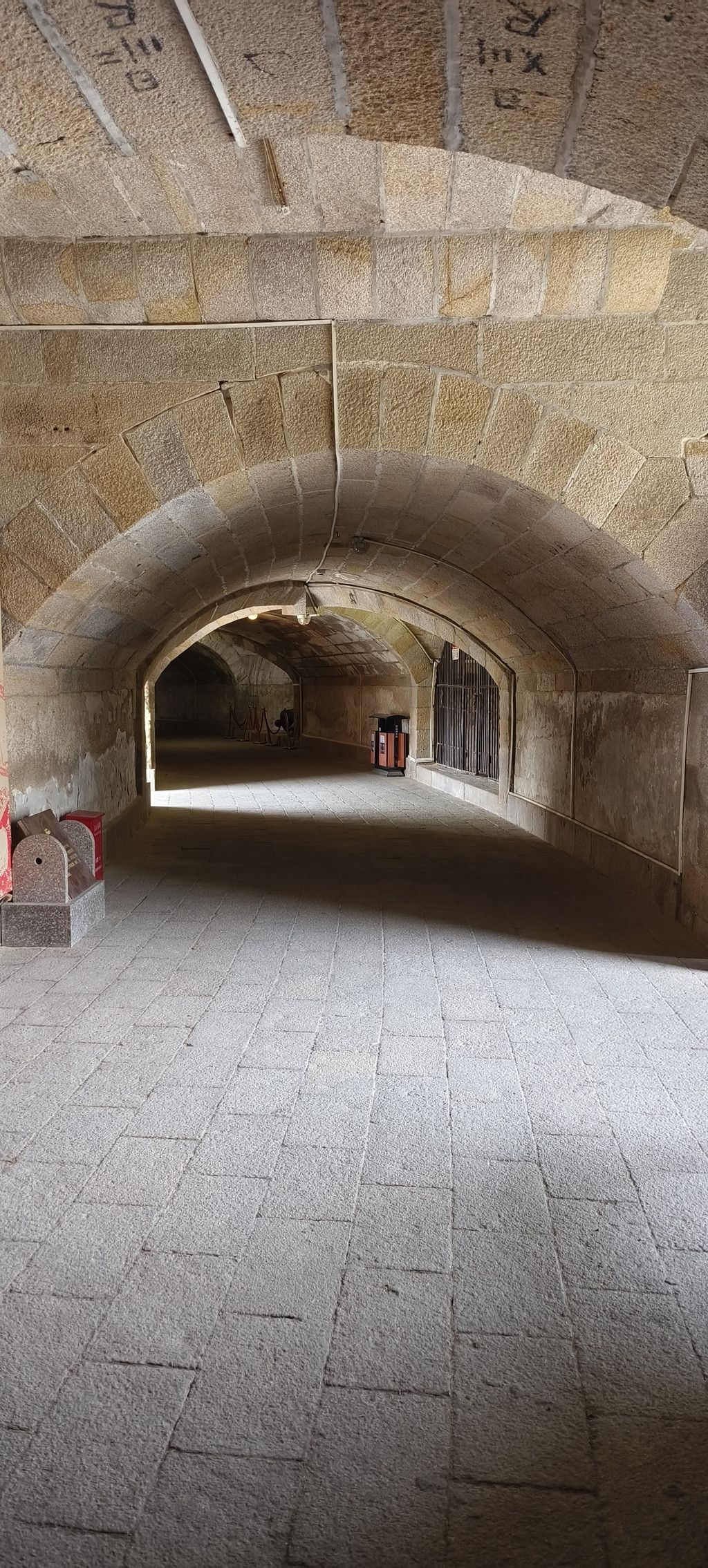

炮台分上下两层,各设18个炮位和若干枪眼,底层的炮巷4.1米,长约300米深邃迂回。

炮台内有一片直径85米的广场,这片圆形场地当初应该是演兵场。

沿着炮台内一道27级波纹型石阶登上上层炮台,这道波纹型石阶设计巧妙实用,便于炮械循级推上台面。

炮台上层台面上有72个通风报话塔,每三个为一组,呈品字型鼎立。它是炮塔上下传达信息及供底层的通风采光之用。炮台东北面有一月牙型点将台,用于指挥及观看兵丁操练,在点将台的西北角有一条螺旋石台阶通往炮巷。台阶较隐蔽,便于作战时疏散及向台面运送弹药。

石炮台坚固严密,据说当时炮台里的火炮最大的一座为五千斛前膛洋炮,射程可达十五、六华里,不过时过境迁,这些火炮已不存,现在炮台上层台面摆放的只是复制品,少了点历史真实感。

一只海鸟静立在炮台护台河边歇息,给古炮台平添了一点韵味。

离开石炮台,打的前往汕头小公园。

小公园并非只是公园,而是榕江北岸的汕头市旧城区,以中山纪念亭为中心,基本仿造巴黎街区样式,呈扇形放射状的街道布局。狭义的小公园,大概就是指中山纪念亭及其周围的一小片小广场吧。

这些围着小公园发散出去的几条街道大都通向榕江边的外马路码头,是“潮人精神文化家园”。

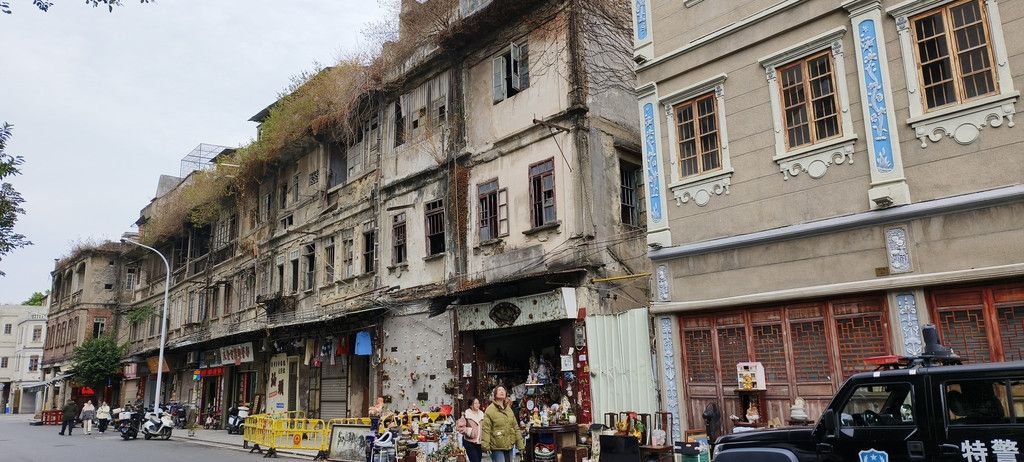

汕头老城素有“百载商埠”之称,是近代中国最早对外开放的港口城市之一。体现其“百载商埠”的标志性建筑群和商铺集载地就在这片老城区。小公园片区的骑楼和街坊大都建于上世纪二、三十年代,骑楼多以三、四层为主,是当时汕头繁华商业区、居民区。

漫步汕头这片老城区,一座座骑楼相连成片分列在街道两旁,这些临街建筑有商铺有住宅,有些建筑外墙上还留有当年汕头老字号商铺的店名,上世纪三十年代应该是汕头繁华最盛期。马路边避雨的“骑楼”、鳞次栉比的店铺、略显芜杂的街道,以及门窗附近古朴的装饰花纹,都无不透露着汕头老城独特的历史风情,可以让人想象到已经逝去了的上世纪二、三十年代汕头繁华的景象。

走近小公园,眼前的老妈宫引起我注意。

老妈宫和毗邻的关帝庙是汕头开埠前最早的建筑,始建于清朝嘉庆年间。老妈是潮汕人对海神妈祖的尊称,渔船出海和潮人过洋,都要在这里拜别祭祀,乞求平安,包一点香灰和泥土带上,以示对故乡的怀念之情。这里也是早期潮人华侨回来寻根的标记。

老妈宫和关帝庙屋顶的潮汕嵌瓷艺术引人注目,用烧制好的彩色陶瓷片,拼制出各种戏文图案,人物栩栩如生,又不怕风雨的侵蚀,庙宇屋顶也因之显得鲜艳灵动。

老妈宫对面的老妈宫戏台,为两层建筑,第一层是戏台;

第二层外圈是一间间房间,现为潮绣、木雕、剪纸、壁画等潮汕传统技艺的展室;内圈有桌椅,可凭栏俯瞰楼下舞台演出,戏台每天都有固定的时间演播潮剧。

台前有一口古井,也是潮人来到老妈宫饮水思源的地方。

漫步小公园一带街区,经过修缮过的街道和建筑焕发了往日的容颜。

中山纪念亭旁的南生百货大楼曾经是粤东最大的商业场所,也是汕头百载商埠的标志性商业建筑,诉说着这里曾经的辉煌。楼高7层,前身是1932年华侨集团集资创办的“南生公司”,为解放前汕头第二高楼。

街道上鳞次栉比的骑楼是中西方建筑文化交融的结果,是岭南极富特色的居民和商铺建筑样式和城市景观,也是汕头近代历史变迁的重要见证。

汕头邮政总局大楼坐东北向西南,二层建筑,石、钢筋、洋灰的三合一结构,是广东保存最完整的两座采用欧陆式建筑风格的邮政建筑实体之一,也是汕头开埠以来的第一所自建邮局,见证了汕头、广东乃至中国邮政通信发展历史。

附近的汕头开埠文化陈列馆展示了1860年汕头开埠的历史脉络,走进其间,对汕头开埠以及带来的繁荣气象有了了解。

汕头大厦坐落于汕头市永平路1号,是老汕头市四永一昇平首启之地。汕头大厦原为永平酒楼,始建于1933年,楼高八层,是老汕头第一高楼和标志性高层楼宇,在上世纪三十年代乃至八十年代初近半个世纪中是汕头埠唯一最高端的潮菜专业酒楼。独立成座的洋灰、洋砖、洋石、洋铁闸大门的大厦,楼内有大厅、大堂、精美客房、包厢、大光灯、大楼梯、大门庭和英式电梯。“汕头大厦”四字应该是集毛泽东字体手迹,气势非凡。此楼显然维护得不错,整座大厦金碧闪烁、光彩夺目,令我驻足。

距此不远的汕头旅社是近年汕头旅游打卡点,吸引了不少游客在那里留影。商平路上的这幢五层欧式骑楼建筑坐东北向西南,始建于1948年,正门顶层门楣有“汕头旅社”四字浮雕。汕头旅社有客房59间、床位104床、底层餐厅,1996年7月起因该楼老化,不宜继续经营而歇业。

外马路2号的潮海关办公楼也是汕头标志性建筑,1921年建成,为两层楼钢筋混凝土结构红砖洋楼,属西洋新古典建筑风格,长方体结构,三面环内室走廊。此楼建成后是潮海关和后来的汕头海关办公楼,现为汕头海关关史陈列馆。

此楼俗称“钟楼”,正门整个门框从地下直达楼顶,为花岗岩构成,分成时钟和大门两部分。时钟部分处于二楼位置,正中顶部为精美西洋式的狮子石雕,大钟钟面标着黑色罗马数字。大门顶部为半圆式拱券型玻璃窗,门框横梁镶有英文石雕“CustomHouse”,左、右门柱分别刻有外套圆圈的两行浮雕字“潮海大关”和“1919”。潮海关办公楼是目前全国保存较为完好的民国早期海关钟楼之一,该钟楼规模在广东省内仅次于省城粤海关钟楼。

楼前的铁栏和栏柱,据说是当年初建时的原物。

漫步汕头这片老城区,时而可以看到一些破败的老屋。不知怎么回事,上世纪三十年代曾经繁华热闹的汕头老城区后来逐渐寥落、衰败,树生墙垣,有不少建筑破裂残旧成为危楼,甚至成为无人居住的废墟。昔日的中心城区居然会出现如此落寞、萧条景象有点不可思议。这使我想起早年间曾到过的广西北海老城区,似乎也呈破旧景象,但程度要比汕头稍好些。2016年起汕头将其作为小公园历史文化区,对小公园及附近建筑进行了重新规划整修,加上了灯光的装饰,情况有了较大改观,但在街巷深处仍可见老建筑满目疮痍的景象。百年沧桑,一切尽在小公园。

翌日上午,在汕头人民广场码头乘渡船过榕江前往礐石风景区。

礐石风景区临江面海,奇峰异石,形成了汕头自然景色与人文景观相辅相成的风景名胜区。礐石风景区分六个小景区,游客主要游玩的是塔山和焰峰两个景区。

上岸后,向礐石风景区的塔山景区而行。途径礐石风景区管理机构所在地,那里有幢欧式老建筑引起我注意,那是当年英国驻汕头领事馆旧址。

继续前行,找到基督教礐石堂。

礐石山上的基督教礐石堂由美国基督教浸信会于1860年所建,此为外国人在汕头礐石传教之开始。历史上的礐石堂是岭东基督教浸信会的中心,原先的礐石堂只是一间平房,1930年重建。重建后的教堂原名为“岭东浸会七十周年纪念堂”,1958年改为今名。

礐石堂以建筑独特而著称,其建筑形制既包含了中国传统建筑特别是岭南地区建筑特点,又吸收了西方教堂建筑(比如钢筋框架结构、教堂门窗)的风格,堪称中西合璧的礼拜堂。教堂的顶部是中国传统的重檐歇山顶,顶上铺设绿色琉璃瓦,并且配以斗拱飞檐。而正门亭则是由六根花岗岩廊柱支撑,其主座及门廊的建筑风格采用西洋的多立克柱式。教堂的外墙是用汕头本地所产的花岗岩凿成的石条砌成,西洋建筑风格的窗户和门框装饰着当年从美国运来的彩色玻璃;屋顶和堂内的梁柱也都是当年从欧洲运来的、能抵抗白蚁侵蚀的优质原木,尽管距今已有90多年,但是依旧完好如初。

礐石山上也有如小公园那里那样的西式洋房废墟,不知好端端的房子怎么会废弃的。

来到塔山景区,景区不大,山也不高。山麓郁郁葱葱、水面清澈,山光水色景色清幽,夏天时应该有点避暑胜地的样子。

从左侧垂虹洞上山,垂虹洞是由花岗岩自然形成的连环洞,洞顶和洞壁上大小不一的花岗岩堆叠拥簇,形成一条石阵长廊。

垂虹洞并不封闭,中途有几个岔道出口可以观景。

出垂虹洞,向山顶而行,沿途还有几个小景点,有摩崖石刻可看。飞来石下如同一间小屋,山行如遇雨,倒是避雨歇息的好地方。

过飞来石,还有一二处摩崖石刻。

前行不远就是山顶的飘然亭。

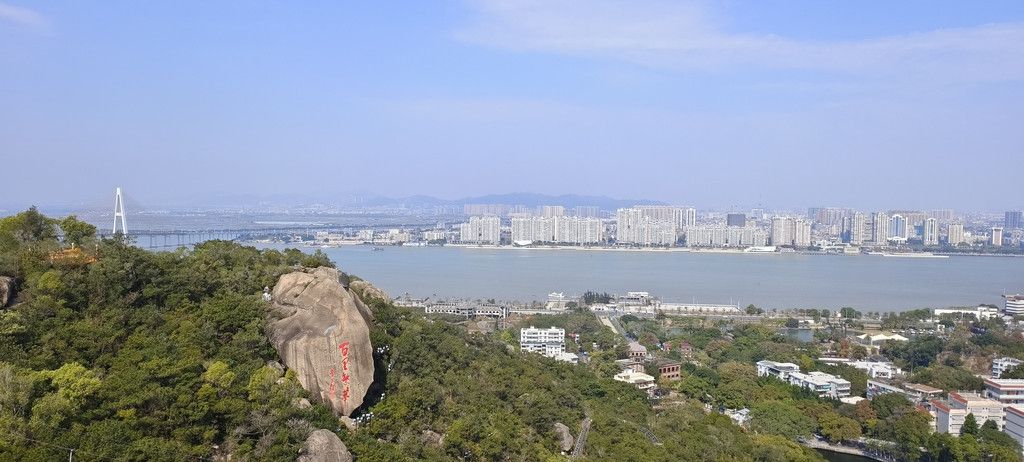

站在亭前,俯瞰礐石山色,远眺榕江对岸汕头城市景色,令人心旷神怡。

走下飘然亭,从山的右路下山,一路轻松,很快就到山下景区出口。塔山景区景色一般,但对汕头城区人而言倒是个周末登山徒步健身的好去处。

离塔山景区一、二百米外的焰峰景区,是礐石风景区另一个景区。见还有点时间,我想花个把小时逛逛焰峰景区。走进景区一看,几无游客,景点设施有点荒芜,上山的山径只有我一人,沿途也无可看的风景,也就失去了一游的兴趣,便折回。

原本曾在去礐石风景区前想过旅游结束后去一下山南的的达濠古城,结果后来忘了这一茬,事后想起有点遗憾。面积只有0.014平方公里的达濠古城建成于清朝康熙五十六年(公元1717年),呈长方型,设东西两个城门,是全国唯一保存得最完好的袖珍古城。

打的经礐石大桥过江到小公园。

走了些昨天未走过街巷,当然有点街道和景点昨天走过又走了一下。不觉太阳西下,夕照下的骑楼街道更有几分时光流逝、繁华落尽的沧桑韵味。

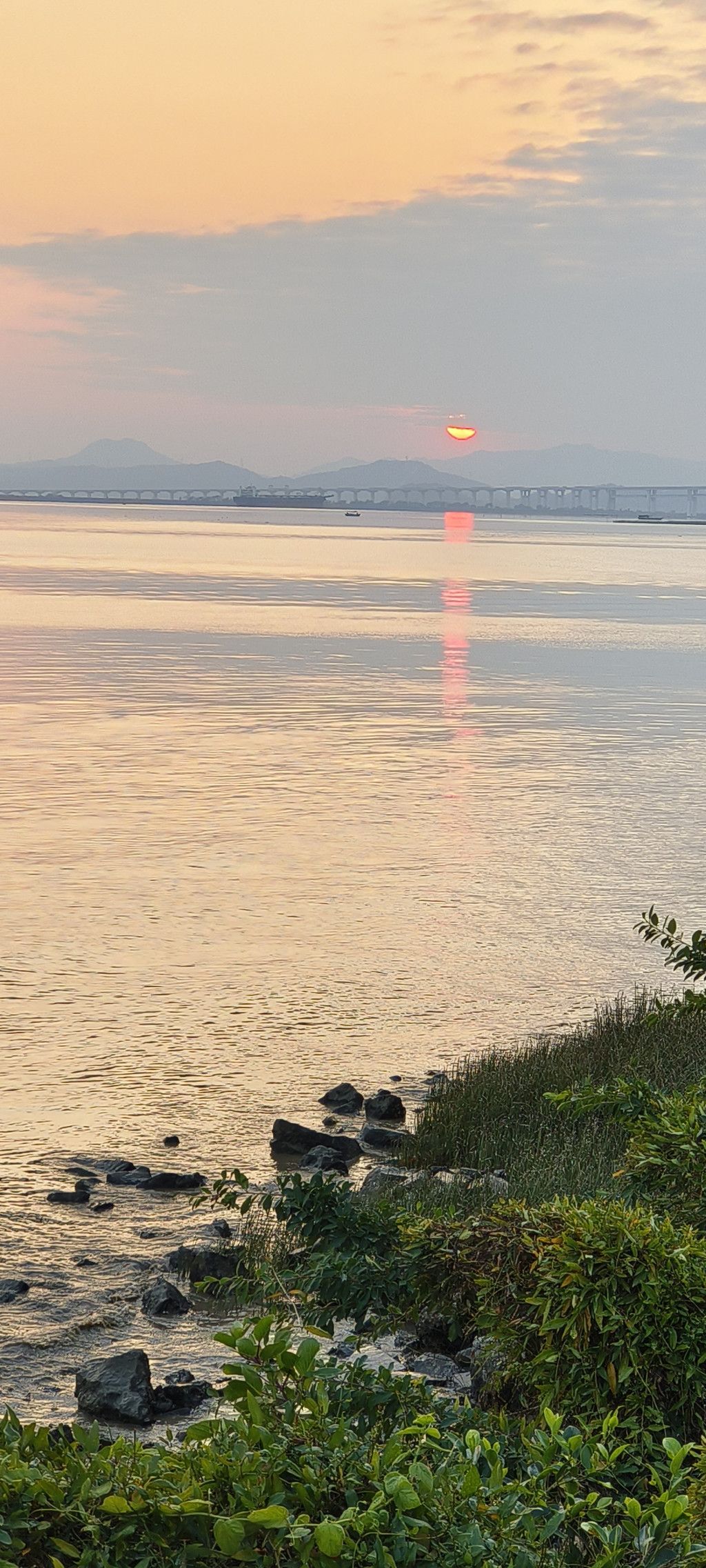

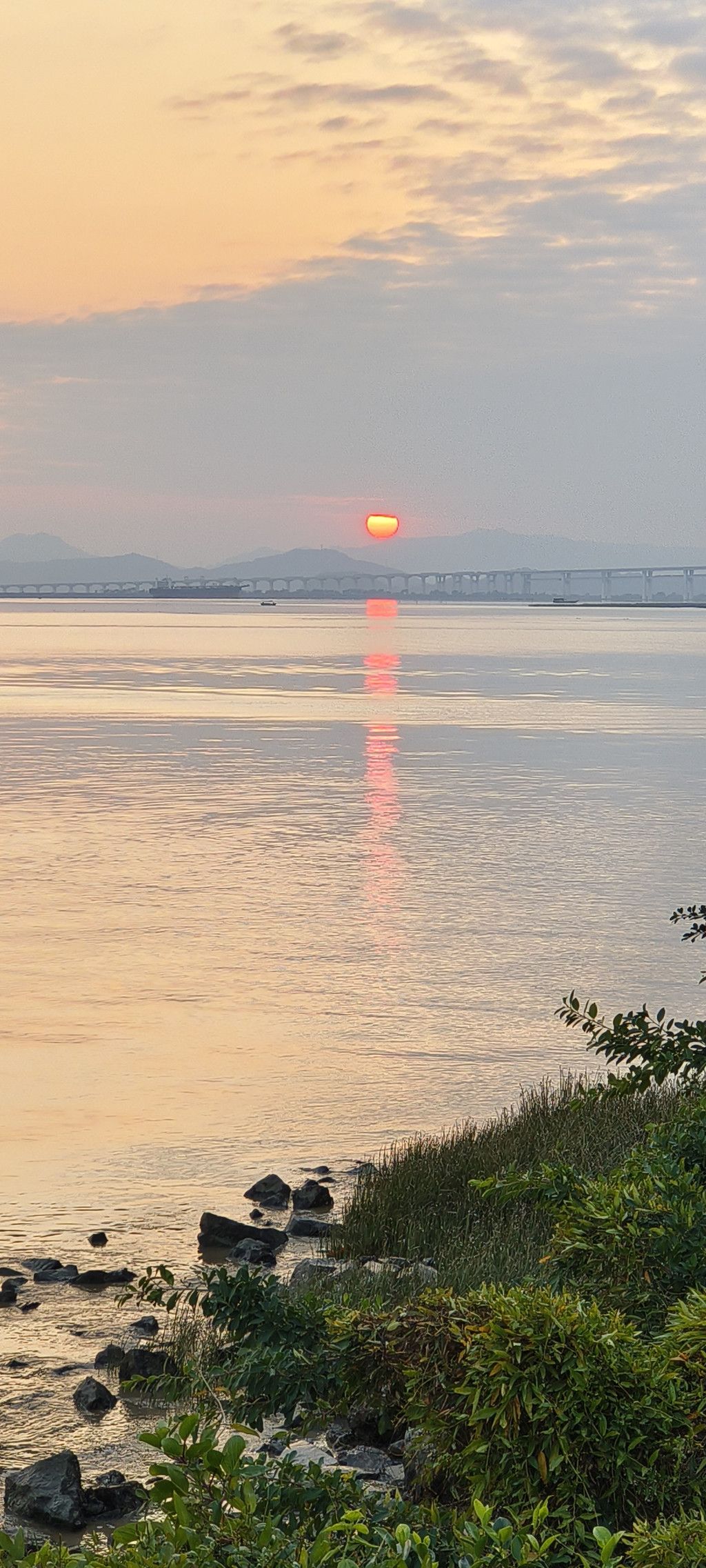

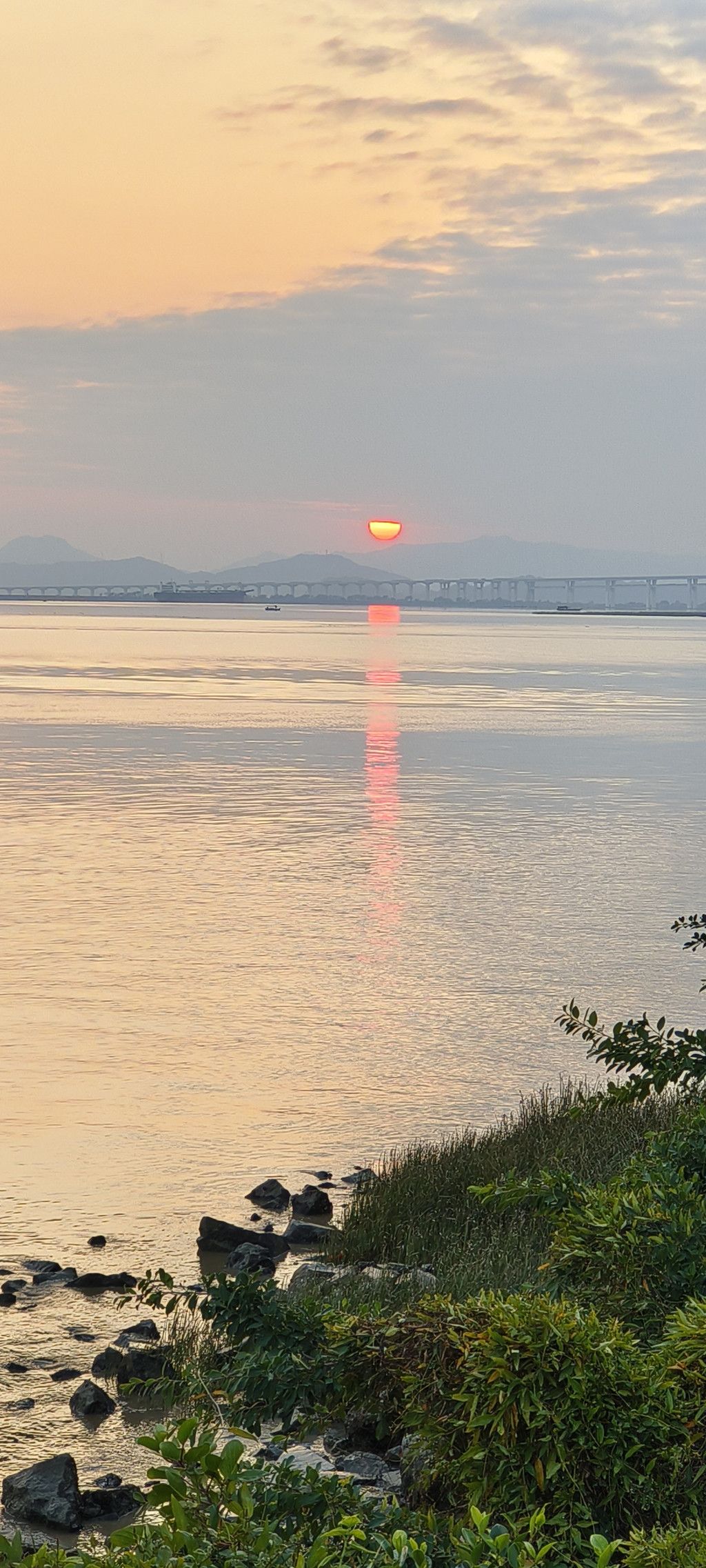

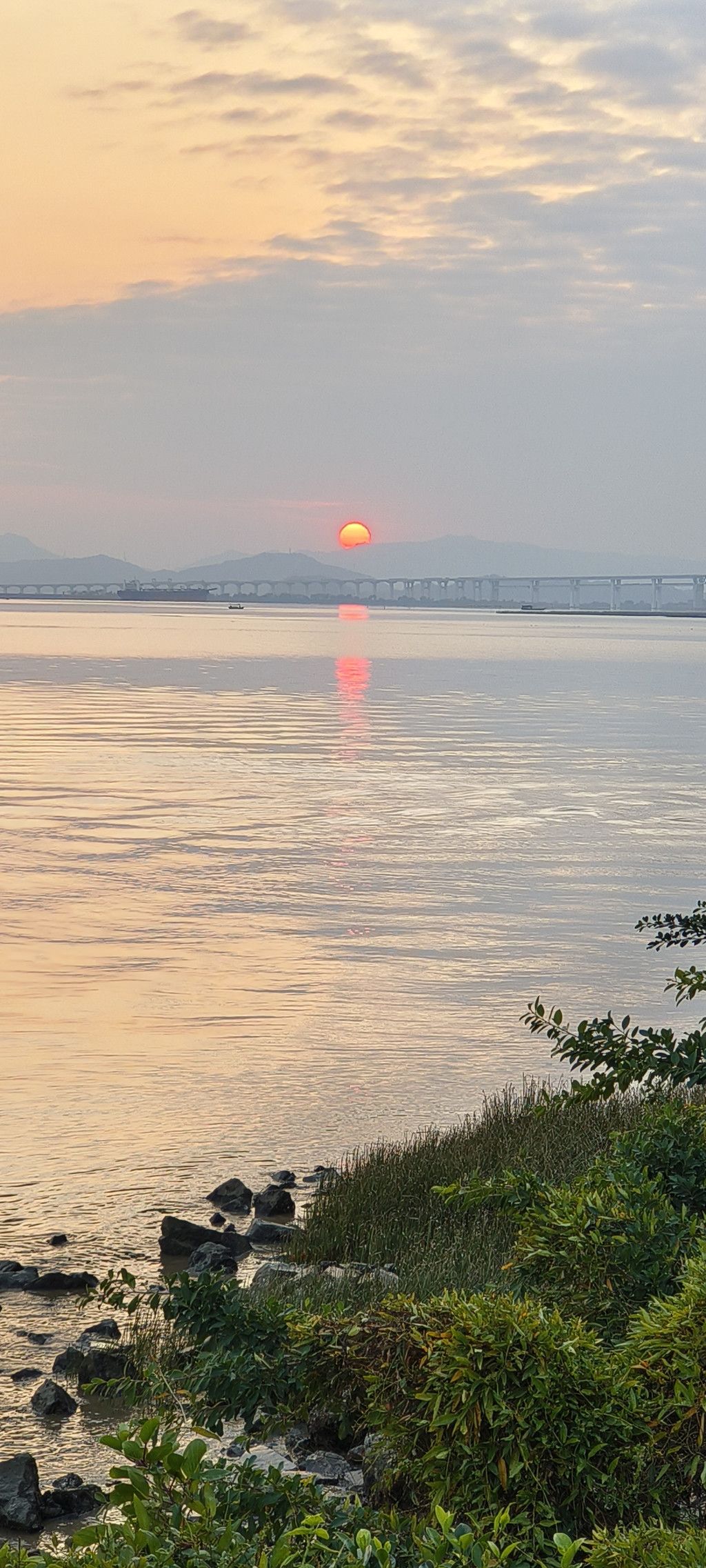

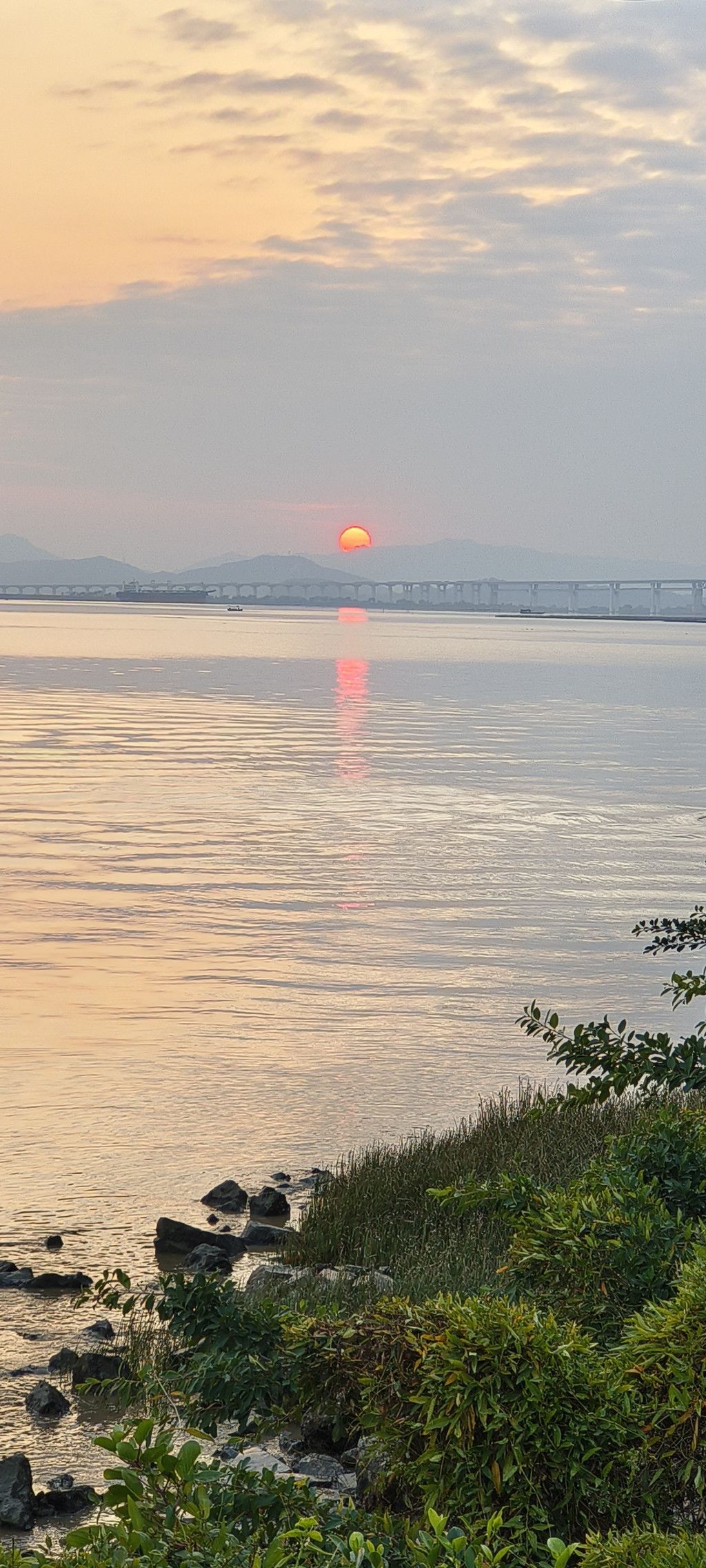

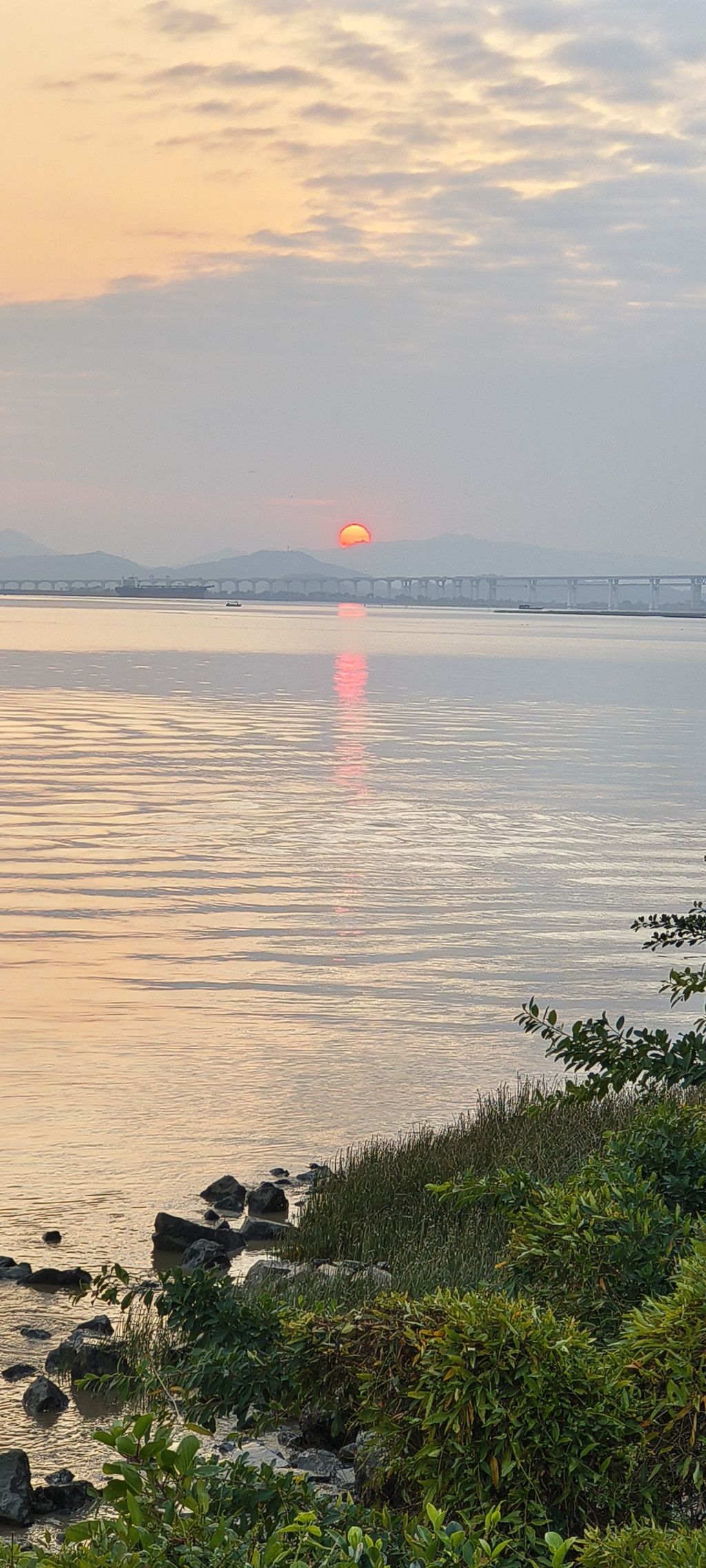

在日落前赶到礐石大桥下的西堤公园,这是汕头看日落的网红景点。

走上榕江西北岸江堤,静观红日西坠。

夕阳渐落,落日余晖投射在榕江江面,远山近水夕照明,景色宜人。

眼见夕阳被地平线上方天际处一抹灰云遮挡,看不到日落地平线的景象,我便转身离去。

还未出西堤公园,偶一回头,蓦见灰云间露出一线夕阳红晖。

急步回到江岸观看红日落下的全过程,深刻体会到何谓日落如画,美轮美奂。

看完西堤日落,我的汕头之旅也到了尾声。乘车到万象城,在一家海鲜自助餐厅用完午餐,25日晨乘高铁离开汕头前往广州。

还没有评论,来说两句吧...