广州纪游,,一进入广州城,仿佛置身于水墨画中。繁华的街市、古色古香的建筑、独具特色的民俗活动……无不展示着这座城市的独特魅力。无论是漫步在珠江边的夜景,还是品味广式早茶,都让人留连忘返。,,在广州,美食也是不可错过的体验之一。街头巷尾的小吃摊上琳琅满目,各种地方特色菜系让你大饱口福。推荐大家去试试“叉烧包”、“肠粉”等传统小吃,一定不会失望。,,广州的文化活动也是一大亮点。每年的元宵节,广州都会举办一场盛大的花灯节,赏花灯、猜灯谜、舞龙舞狮……热闹非凡,十分有趣。,,广州是一座充满活力和魅力的城市,无论你是喜欢历史文化,还是享受美食,或者是喜欢欣赏热闹的市集,都能在这里找到满意的答案。

2024年1月27日晨,天下起了微雨。我离开广州珠江附近的馆驿从一德路地铁站乘地铁开始一天的游程。

出广州地铁中山纪念堂站,就看到了中山纪念堂。位于越秀公园南麓的中山纪念堂建成于1931年,主体建筑是一座蓝瓦黄墙红柱八角形宫殿式钢筋混凝土结构建筑,宏伟壮丽。中山纪念堂在修缮,外围着防护网,遮挡了中山纪念堂一部分建筑。

纪念堂前是一尊孙中山塑像,在烟雨中凝望着前方的广州城。

中山纪念堂北门附近有一株350多年树龄的木棉树,种植于1668年,树高27米多,平均冠幅33.75米,胸围6.15米,身姿颇为雄壮,被誉为“木棉王”和“中国最美木棉”。

木棉花人称“英雄花”,是广州市花。每当三月,红棉盛开,花红如炬似火,景色应该不错。

木棉王东侧还有棵奇特的树,称之为“树抱树”,也叫“一杆两树”。

它是自然形成的,不是嫁接。五十多年前,榕树和蒲葵两棵小树挨得很近,后来两树自然而然长在一起,形成现在的景象。

出中山纪念堂北门,进入越秀公园。

登越秀山,半山腰有孙中山读书治事处碑。

继续上行,有清代所建的“古之楚亭”石牌坊,楚亭是广州最早的名称。

旁边还有座清代道光六年(公元1826年)建的佛山石牌坊。牌坊所谓“佛山”,是指明代永乐年间越秀山顶的佛寺,与今天广东佛山无关。

再往上行,有中山纪念碑。

沿山脊而行,见有“越秀山水塔”景点标志,上去一看,原来是广州早年的球形铁制储水水塔。

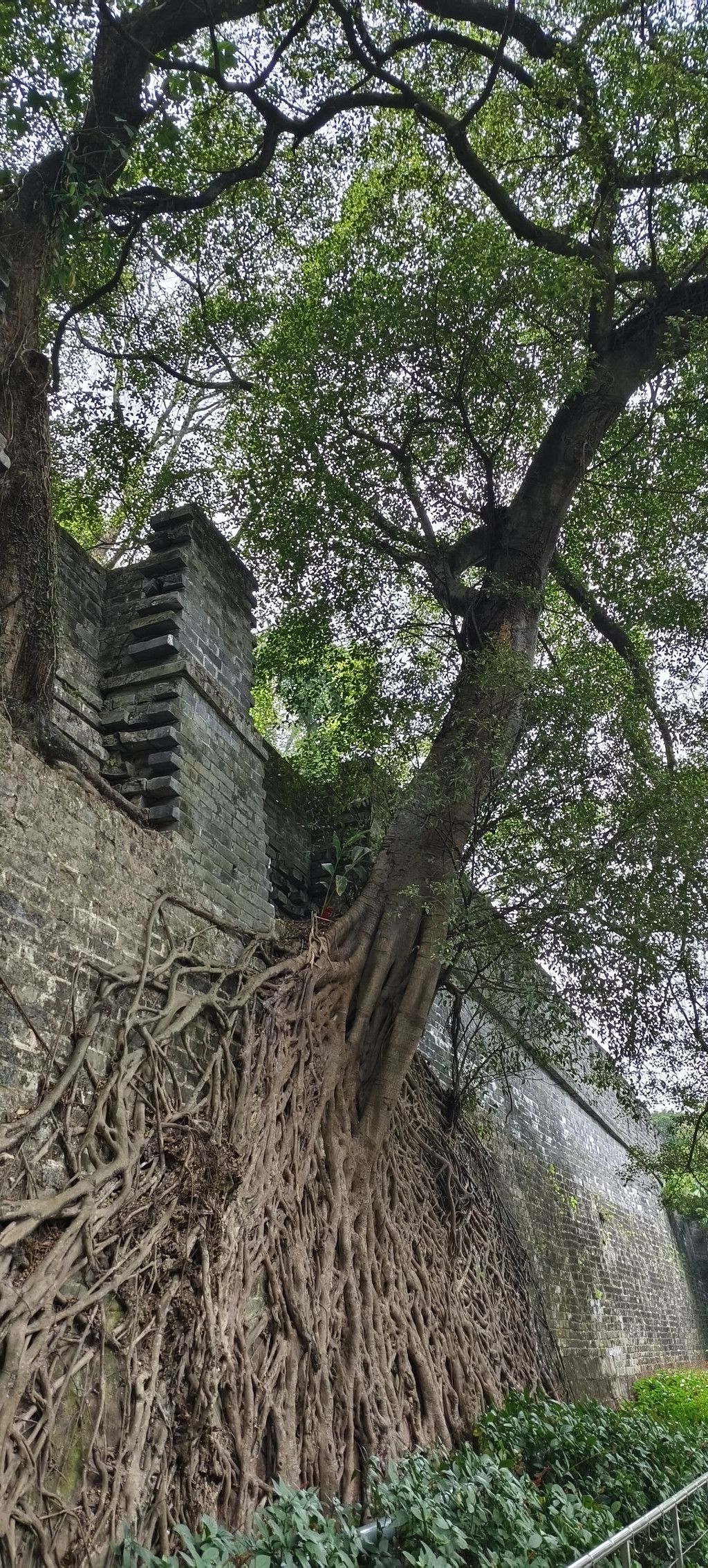

山脊上有明代广州古城墙遗址,天长日久、岁月沧桑,古城墙上有的地方已长出榕树。

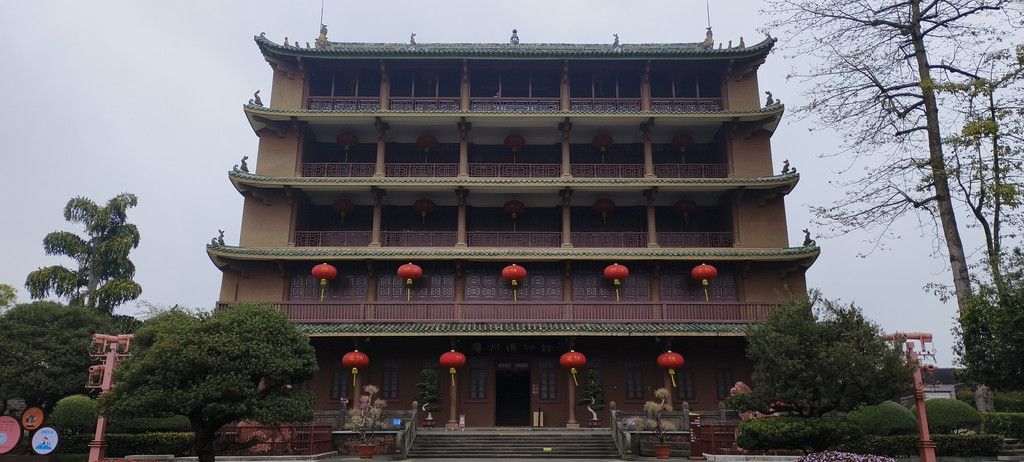

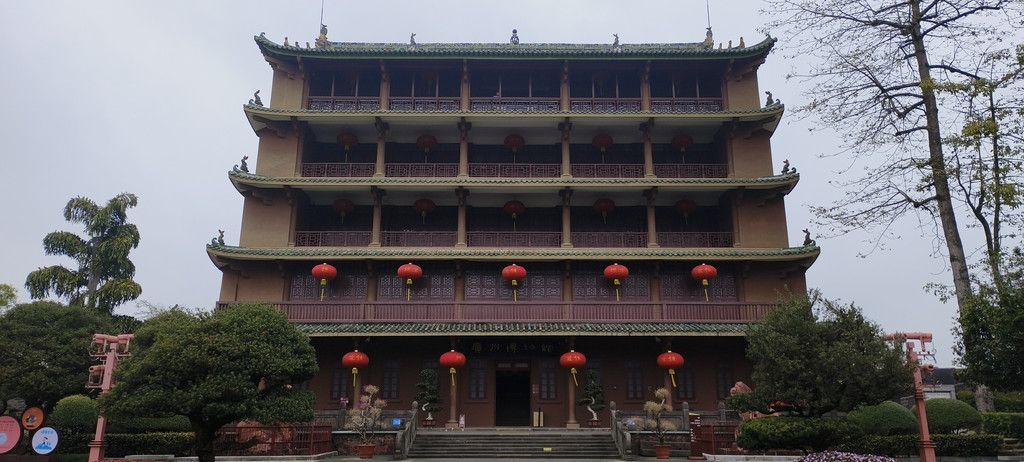

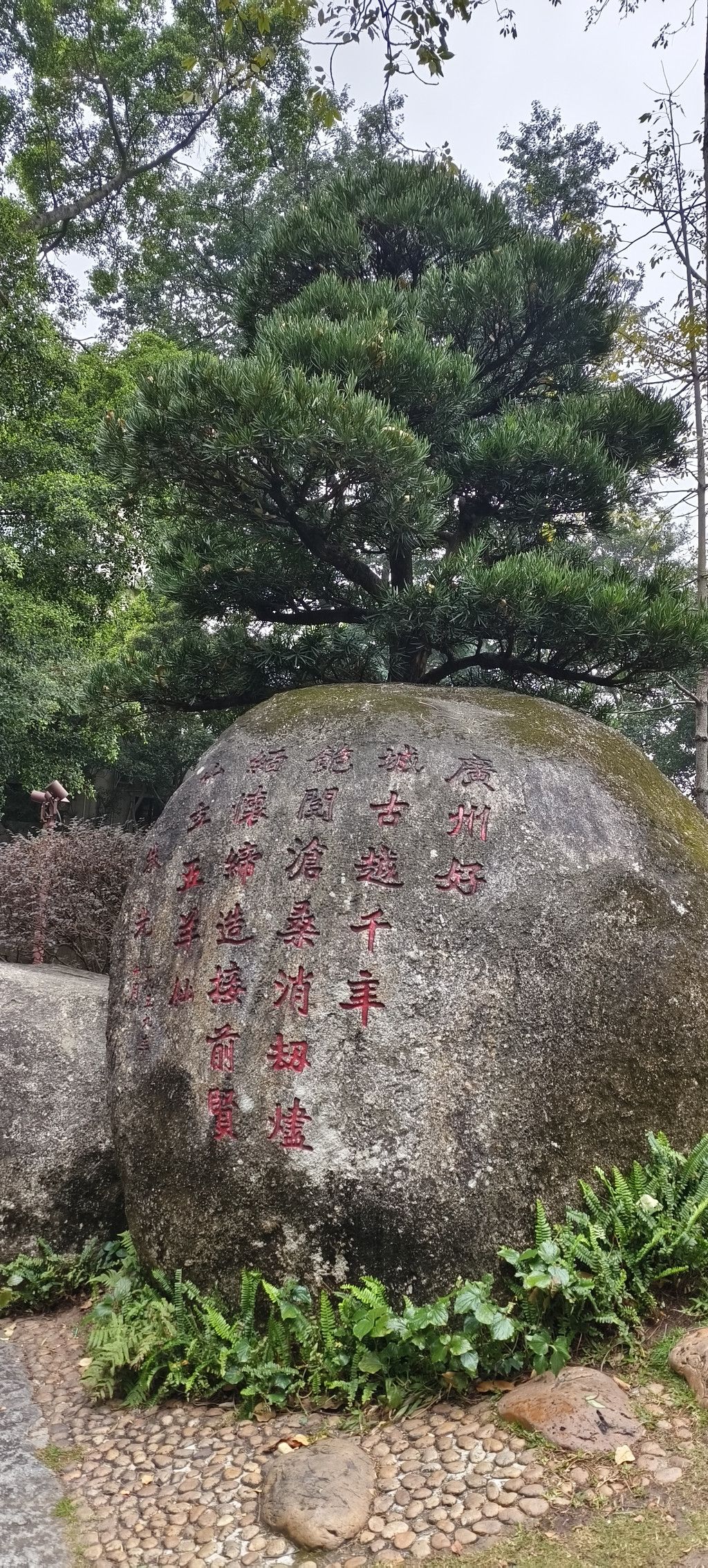

找到了我想看的镇海楼。

镇海楼曾名望海楼,建于明洪武十三年(公元1380年),时守将朱亮祖为拓展城区,合宋代三城为一,修城墙横跨城北越秀山,并在最高处建此城楼。因楼高五层,结构相似外形方正,俗称“五层楼”,现为广州博物馆。因未到上午开馆时间,我在馆外等了近十分钟。到了上午9时开馆时间,我进入镇海楼,一为志愿者来博物馆实习,陪我参观镇海楼。

楼前的石狮是明代之物,石岩红色,红石狮为我所首见。

进入楼内,看了广州城历史进程展览。

来到第五层阳台凭栏眺望,高楼林立的羊城景色尽收眼底。

离开镇海楼,我找到了著名的五羊石雕。

作为羊城广州的标志,五羊石雕我早已久闻其名。此次实地观看,也算圆满。

记挂着要去看毛泽东主办的广州农民运动讲习所旧址,我未在越秀公园多加盘桓。出公园乘地铁赶往农讲所站,出地铁站就是农讲所。

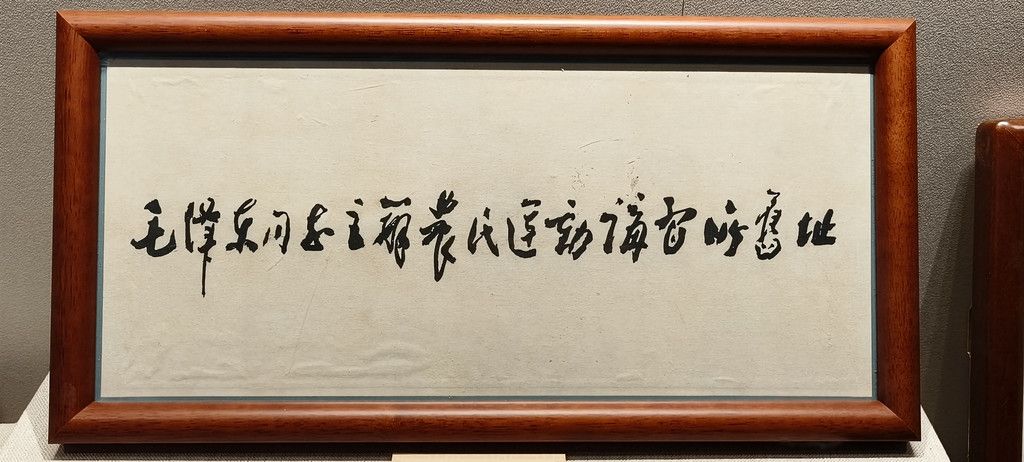

农讲所的全称是“毛泽东主办农民运动讲习所旧址”,是1953年由周恩来总理取名并题写的馆名牌匾。

农讲所是在第一次国共合作时期,由共产党人彭湃等倡议,以国民党名义开办的,从1924年7月至1926年9月,在广州共举办了六届农讲所,前后培养了754名农民运动干部。其中,第一届和第五届农讲所主持人是彭湃,第六届由毛泽东任所长,肖楚女、彭湃、周恩来、恽代英、李立三、阮啸仙等著名的共产党人担任教员。

1926年5月至9月的第六届也是最后一届,较之前五届招生范围扩大到全国20个省,有学员327名,成为全国性的农民讲习所,其中中途退学9人,最终318人结业。

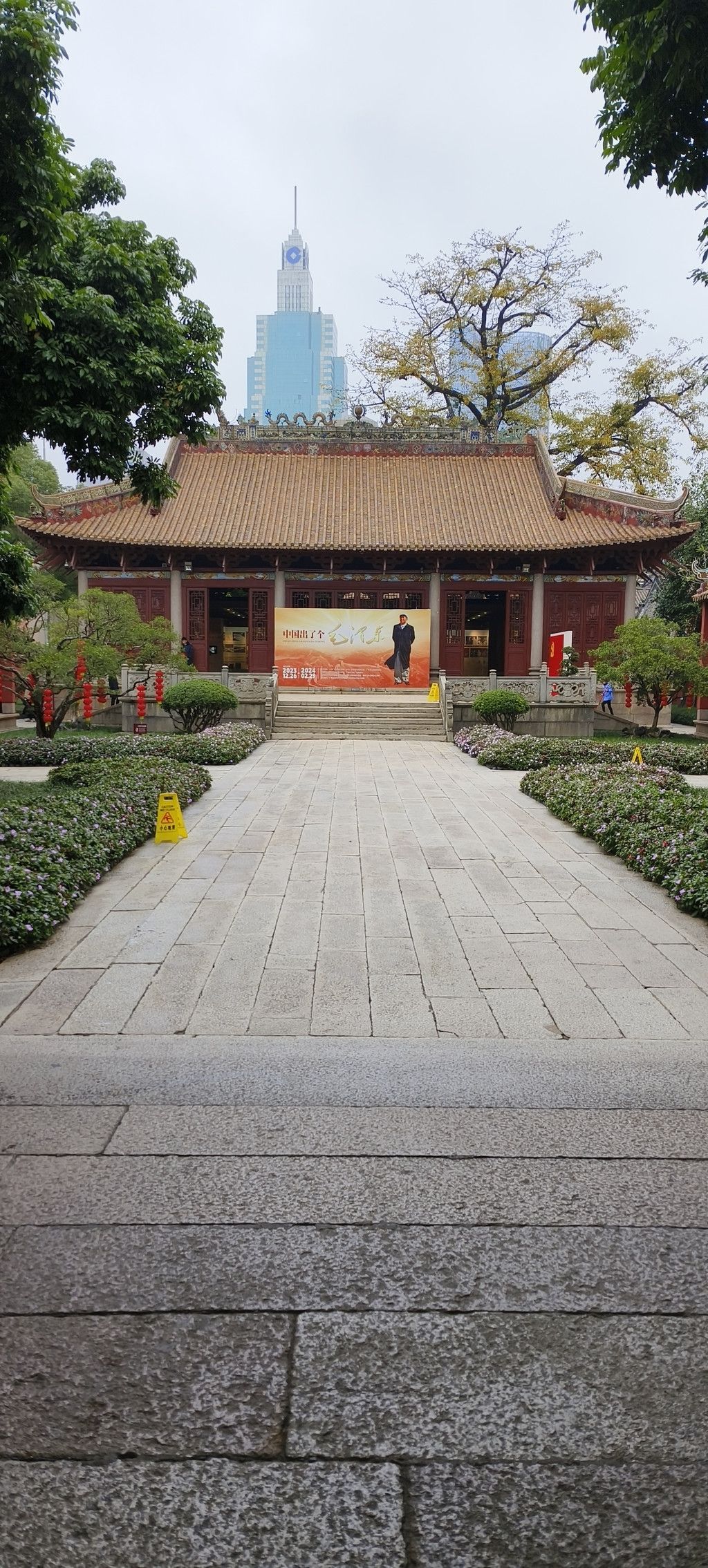

烟雨中走进农讲所,第六届农民运动讲习所所在地方是始建于明朝洪武三年(公元1370年)的明代番禺学宫。番禺学宫,也称番禺孔庙从南到北由棂星门、泮池、石拱桥、大成门、大成殿、崇圣殿和两侧东西廊庑等组成。

过学宫棂星门、泮池、石拱桥,来到大成门,大成门左右两侧当时分别用杉木板隔成农讲所的教务部、值星室、庶务部。

东耳房是毛泽东的办公室兼卧室,西耳房是图书室,陈设简陋,可知当时农讲所的学习、工作、生活条件很是艰苦。

大成殿是农讲所的课堂,现在是毛泽东生平事迹展览室。

崇圣殿正间为农讲所膳堂,现在为第六期农讲所史料展览室。

前院两庑和后院两廊均是当地农讲所学员宿舍。

漫步学宫庭院,黄色琉璃瓦、红墙、飞檐翘壁的番禺学宫呈现出古建筑的美感。

学宫东侧跨院的明伦堂供奉孔子塑像,番禺学宫作为孔庙的原有之义在这座小院里得到恢复和体现。

离开农讲所,赶到馆驿与妻儿汇合,退房离店,在附近餐馆用完午餐,前往沙面游览。

途径广州文化公园,到建于清代十三行商馆区遗址之上的广州十三行博物馆看了看。

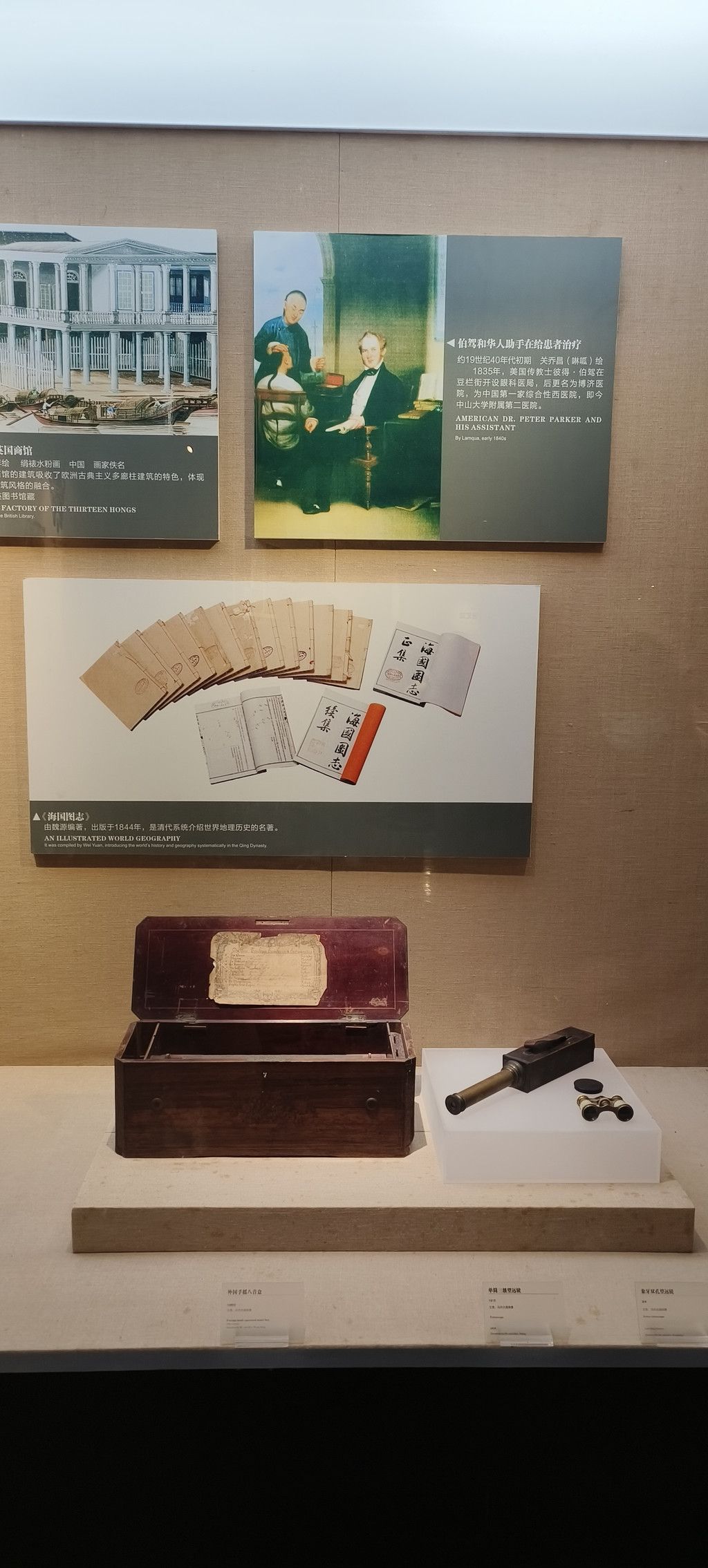

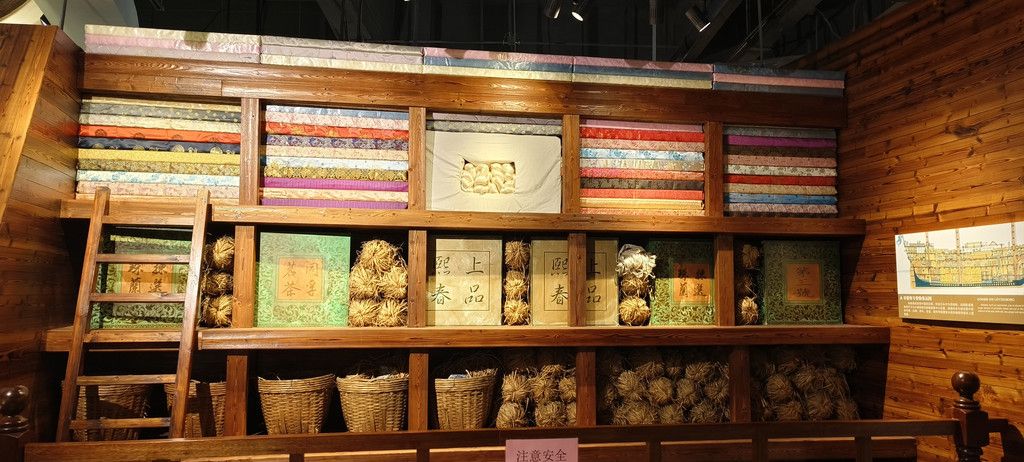

展厅一层的“清代广州十三行历史展”由“开海设关”、“十三行风貌”、“十三行行商”、“十三行贸易”、“中西汇流”和“走向近代”等六大部分组成,展览以大量珍贵的历史文献史料和海内外遗存的文物,展示十三行从辉煌到终结的贸易口岸近百年历史的景况,同时反映了中国对外贸易、广州商人群体、东学西传和西学东渐等历史事件。

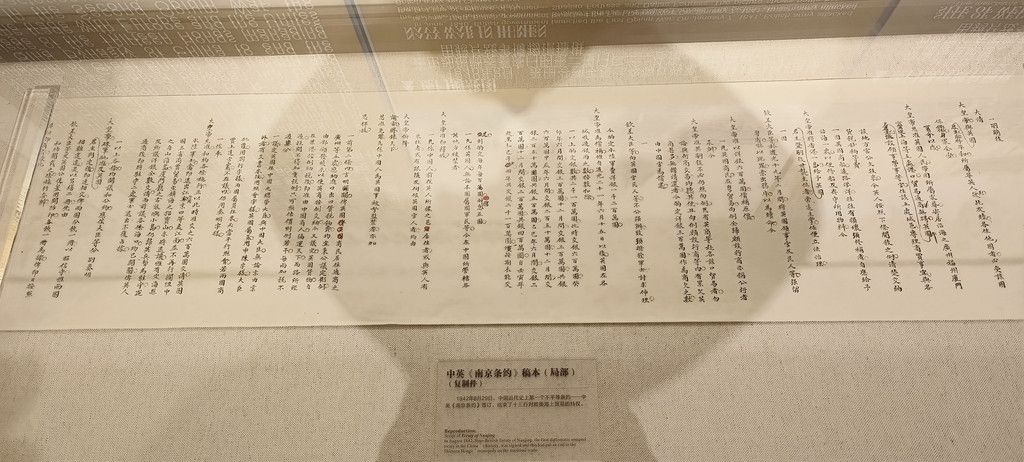

在那里我看到了《中英南京条约》稿本(局部)的复制件,几多感慨。

离开文化公园,来到珠江北岸,沿江畔沿江西路西行,前往沙面。

这条路我昨晚曾经走过,看过夜色中的沙面一带景色。

南方大厦建成于1922年,楼高12层,是当时广州第一高楼,也是广州第一座钢筋混凝土结构高层楼房,原名城外大新公司,曾是华南最亮丽的百货商店,是珠江边的标志性建筑之一。此次到广州曾想下榻南方大厦酒店,因网上有评酒店设施老旧而作罢。

特意进大厦看个究竟,见落成已将逾百年的大楼的楼道、电梯等内设和墙面确呈破旧之态,不知为何大厦维护如此乏力。

登楼前眺广州城景,视野不错。

广东邮务管理局旧址是一幢近代西方新古典主义风格的建筑。1916年落成,该楼平面略呈梯形,坐北向南,南立面以希腊爱奥尼式巨柱通贯二三层,造型优美典雅。粤海关创立于清康熙二十四年(公元1685年)与江海关、津海关合称清朝三大海关。

粤海关大楼建成于1916年6月,该建筑白色古罗马风格,是近代流传到中国的欧洲新古典主义建筑的典型建筑。大楼坐北向南,楼高四层,钢筋混凝土框架结构,以大块麻石作基础,大楼连钟楼总高31.85米。俗称大钟楼,楼顶的钟楼高13米,巴洛克风格穹隆顶,四面各砌塔司杆双柱。建筑整体美轮美奂,引人驻足。

走上珠江上的人民桥,东眺珠江两岸夜景,灯火璀璨但色彩似有些单调。

走下人民桥,西行到沙面。

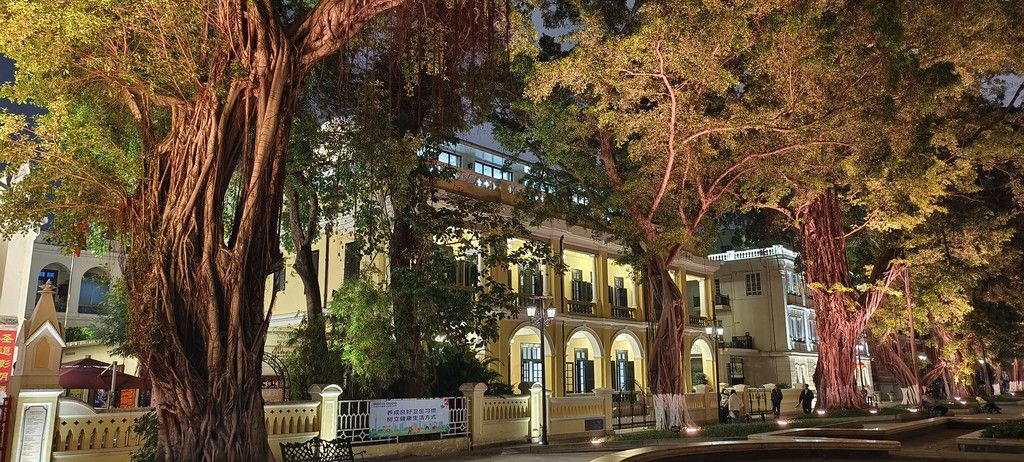

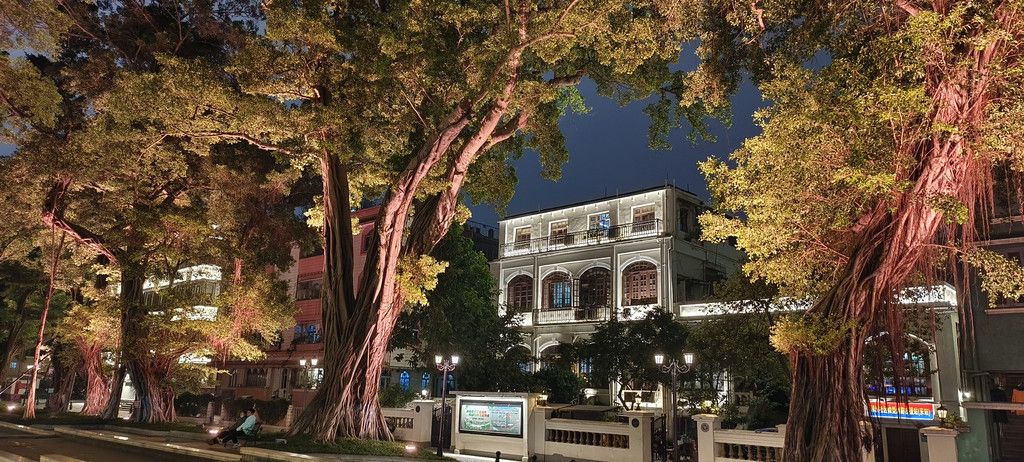

沙面是我到广州最想去的地方。位于珠江岔口白鹅潭畔的沙面曾名“拾翠洲”,因是珠江冲积而成的沙洲,故名沙面。沙面岛面积不大,仅0.3平方公里。鸦片战争后,清咸丰十一年(公元1861年)沙面成为英、法租界,后又曾有十多个国家在沙面设立领事馆,有九家外国银行、四十多家洋行在沙面经营,粤海关会所、广州俱乐部等在沙面相继成立。

沙面既是广州重要商埠,也成为我国近代史与租界史的缩影,百年间沙面见证了广州近代史的变迁。

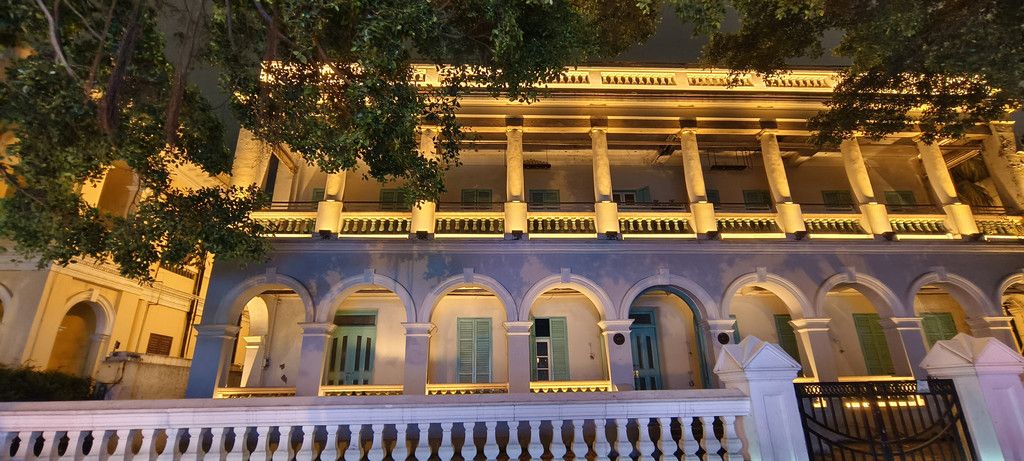

沙面南街20号法国领事馆旧址,现为广东外事博物馆。

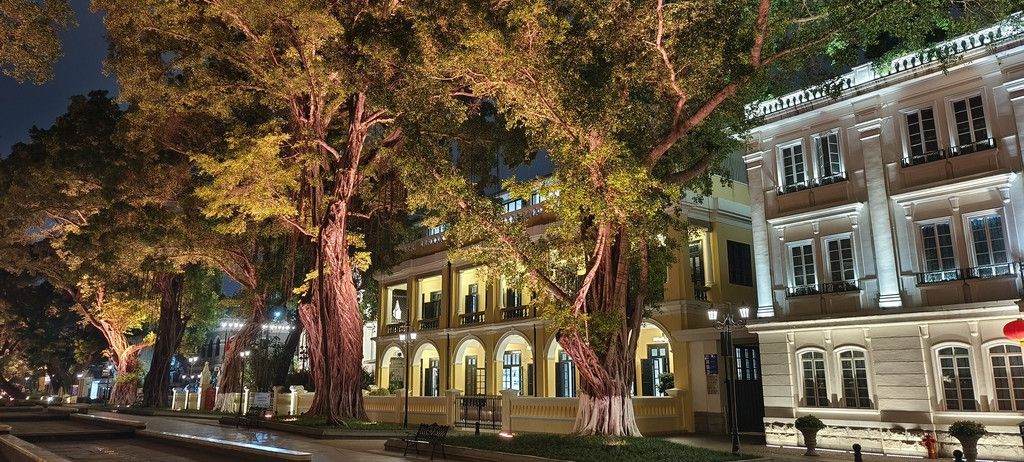

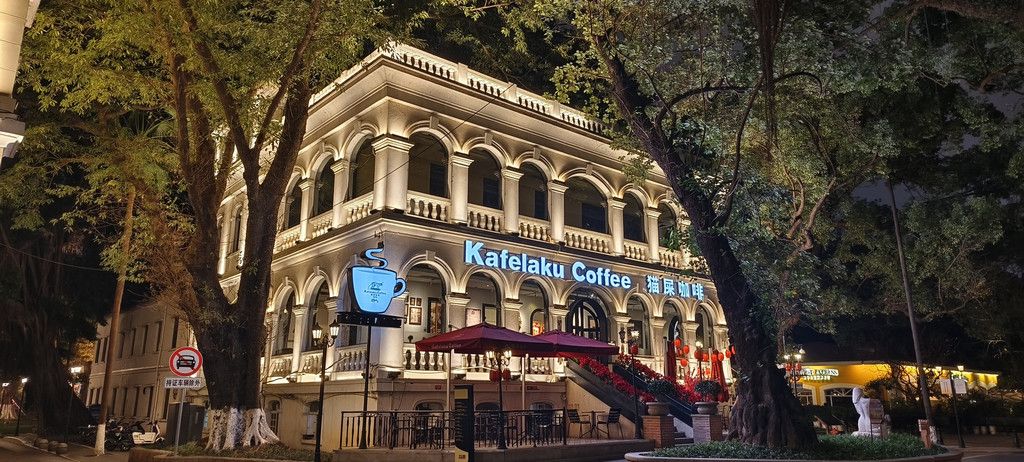

夜色中漫步沙面岛,灯火阑珊,街道上几无行人,眼前是一幢幢租界时期留下的已有百余年历史的欧陆风情建筑,仿佛置身欧洲异国他乡。

行至珠江边,那里有一处清代城防炮台遗址。第一次鸦片战争时,曾经发挥过抗击英军的作用。那里有两尊佛山铸造于清道光二十一年(公元1841年)的铁炮,1963年9月在沙面复兴路出土。铁炮炮口对着珠江见面,江面已不再有硝烟。

看过夜晚的沙面,就想看看白天的模样。

粤海关大楼大楼正面外墙以花岗岩圆柱与条石镶砌,正面和东侧柱廊全部双柱,仿罗马爱奥尼式巨柱通贯二三层,四层为罗马塔司干柱式。

烟雨已成小雨,我撑伞漫步在沙面主街。漫目昨晚曾见过的那一幢幢百余年欧式老建筑,夜色中朦胧的西式建筑在白天变得清晰起来。

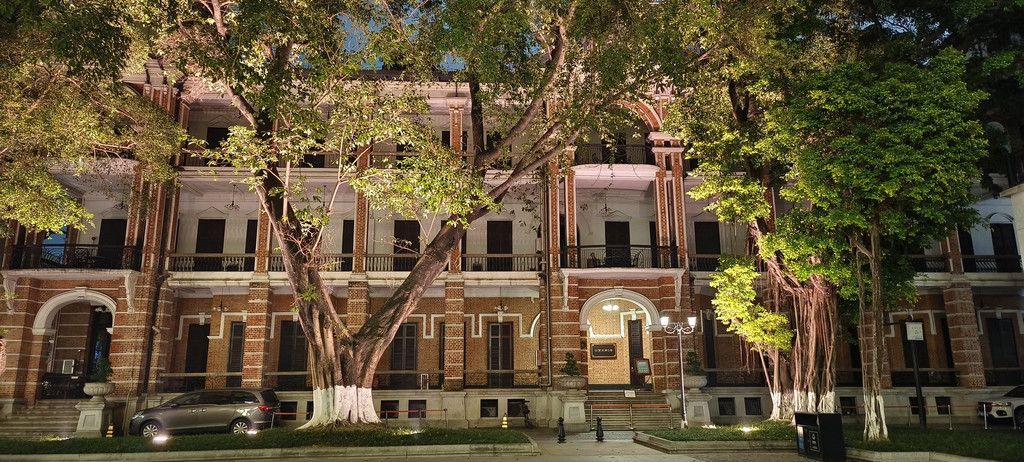

沙面大街2号-6号的这幢楼宇,俗称红楼,原是海关洋员华员俱乐部。楼高三层,红砖砌筑,东西两端有高耸的圆锥形塔,有法国特色的弧形阳台,具有浓郁的法国乡村塞堡风格和浪漫主义风格。

沙面大街14号的露德天主教圣母堂,创建于清光绪十六年(公元1890年),原是法国驻穗领事馆的教友过宗教生活而设立的,奉露德圣母为该堂主保。入口处为仿哥特式。

教堂规模小巧,结构简单,但教堂的神圣感犹存。

沙面大街54号的胜利宾馆,原是汇丰银行,建于1920年,仿西方古典复兴建筑风格,高四层,古典柱式立面,二层的外墙砌有通柱到三层顶,在西南面楼顶建有穹窿顶的亭子。

据说沙面岛上有150多座欧洲风格建筑,其中有42座特色突出的新巴洛克式、仿哥特式、拱券廊式、折衷主义式、新古典式及中西合璧风格建筑。不仅如此,沙面的街头巷陌漫布着雕像、凉亭、花圃、木椅和喷水池等西式街道的元素。如此集中的西式建筑群,在历史上全国34个租界中绝无仅有,沙面可谓是名副其实的欧洲建筑的“露天博物馆”。如是时间充裕,我倒愿意在此盘桓半日。

因要赶傍晚6时的火车返沪,下午三时许,离开沙面。临行前特意去看了下昨晚看过珠江边的那两尊清代铁炮,烟雨中湿漉漉的古炮也似乎欲言又止。

别了,广州,也许我还会再来。

还没有评论,来说两句吧...