洛阳博物馆于洛阳,深感河南深厚的历史文化底蕴。十八日参观了“河洛文明”展区,展品生动展现了河南古代先民智慧和勤劳。让我们感受到中华五千年文明的魅力。十九日在“丝绸之路”的文化遗址展览中探寻到了古中国的繁荣景象。二十日,将前往开封登封参观古代石刻艺术,并品味黄河饮食文化。这是一次难忘的文化之旅,愿你有所收获。

★旅游地点:河南洛阳博物馆之珍宝馆

讲解员从第三展厅出来,就直接上了二楼。虽然一楼还有石刻馆,但我们实在舍不得这个讲解员生动有趣的讲解,于是也跟着去了珍宝馆。要知道文物虽然会说话,但凭我们的肉眼凡胎,还真“听”不到它们在说什么,需要专业的讲解员给我们释疑解惑。

在历史上,洛阳有十三个朝代在这里建立都城,延续时间长达一千五百多年,地上地下的文物宝藏自然不少。虽然听讲解员说了好多件文物如今被北京各家博物馆收藏,但还是留下来了不少珍宝,这些宝藏就被收藏在博物馆二楼的珍宝馆。

夏王朝时期,当时的王族就已经使用青铜器了,先民们还使用陶范铸造法铸造了世界上年代最早、工艺最复杂的青铜器容器。到了商和周,青铜器达到了鼎盛。

夏朝的铜爵出土里偃师二里头遗址,长13.4厘米,宽8厘米,高11.4厘米,短流尖尾,束腰平底,腹部一侧有半环形鋬,没有纹饰,是我国最早的青铜容器珍品之一。

商朝的饕餮纹铜珍出土于偃师城在乡塔庄村,是一件大型青铜器,器身上雕刻着精美的纹饰,说是饕餮,其实我们也认不出来。

商代的母鼓铜方罍出土于北窑西周墓,方体溜肩,直口围足,盖子四阿屋顶形,兽首衔耳,下腹有兽首鋬颈和肩饰龙纹,腹饰长鸟纹和垂叶龙纹。

西周的兽面纹铜方鼎出土于北窑庞家沟西周墓,高36厘米,呈长方体形,四足,直腹立耳,四面有足上都雕饰兽面纹、云雷纹。

西周的叔牝方彝出土于郊区小李村,高32.6厘米,呈四面起坡的屋顶状,顶上有方形钮,通体半浮雕兽面纹和凤鸟纹,盖和内底有铭文。步牝应该是文王之子,武王、周王的弟弟成叔武。

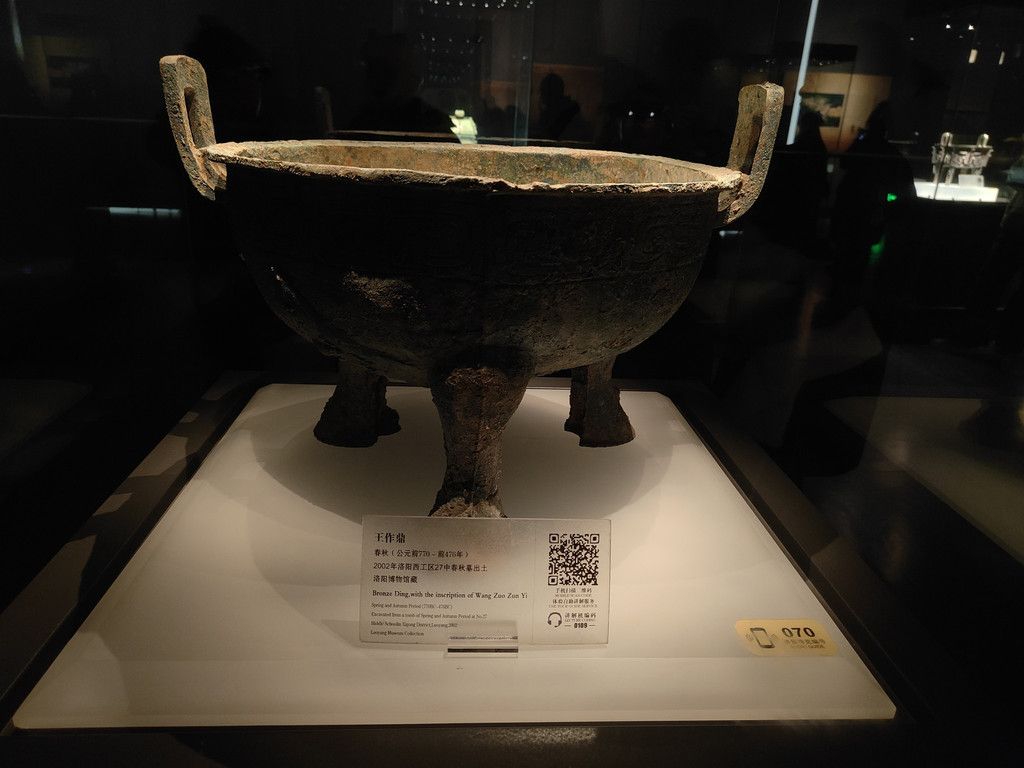

春秋时期的“三作”铜鼎出土于西工区第27中春秋墓,高40厘米,三足,腹内有铭文,这是洛阳地区发现的唯一一件周王自作鼎。

战国时期的错金银铜鼎,出土于西工区,高16.5厘米,三足,盖和腹部装饰了错金银四瓣花。盖缘、器口饰云纹带,耳、流、足均饰云纹。虽然鼎器不大,但十分精美。所谓错金银,是在铸造青铜器时,表面留下凹槽,然后在凹槽内嵌入金银丝片,捶打牢固;再用厝石打磨,使器物的表面光滑平整,达到严丝合缝的地步。

东汉时期的鎏金铜羽人,出土于机车工厂东汉墓,高15.5厘米,通体鎏金,呈坐姿。我们在河洛文明展的时候已经看过到图片介绍,当时讲解员也讲解过了,原来收藏在珍宝馆内。这件铜羽人制作精致,全身刻羽纹、卷草纹和云气纹,双手所持的铜形器内部中空,上部无盖,筒形器也雕饰三角形和云气纹。

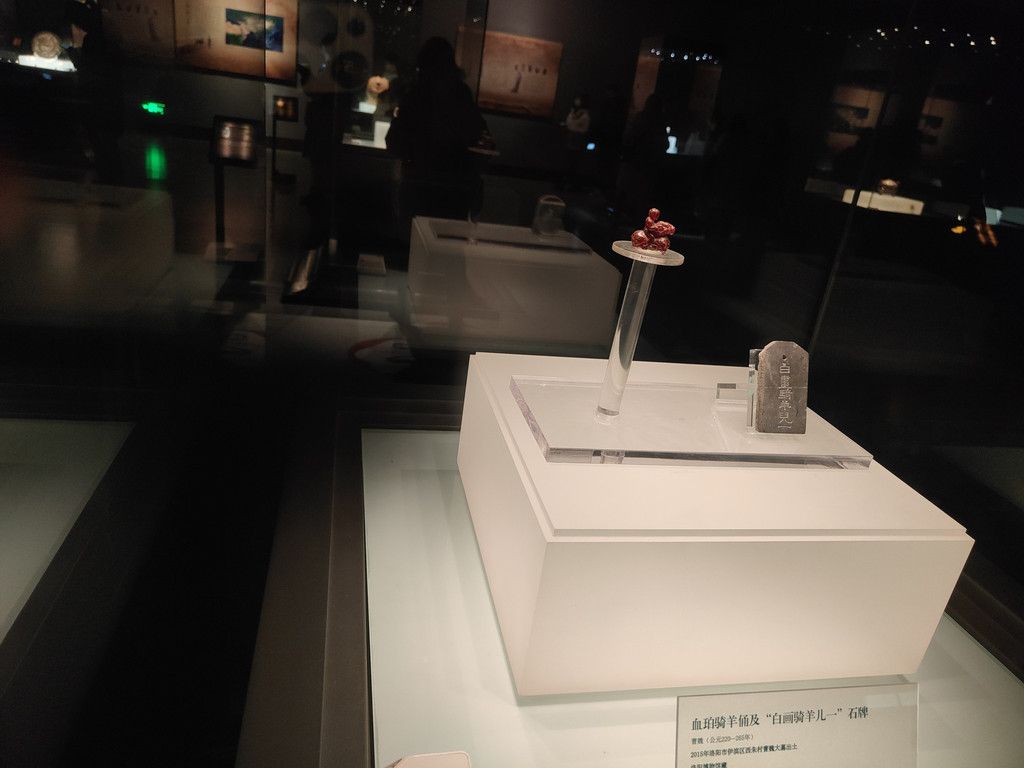

曹魏时期的血珀骑羊俑高3.3厘米、长3.5厘米,出土于伊滨区西朱村曹魏大墓,以琥珀雕刻而成,通体棕红色,应该是琥珀中比较名贵的血珀。图案是童子骑羊的形象,上下有穿孔,应该是一件串饰。

同时出土的还有“白画骑羊儿一”石牌,高8.3厘米,宽4.8厘米,是骑羊俑的签牌,务画的意思是素刻,也就是说用的琥珀原来的血色。

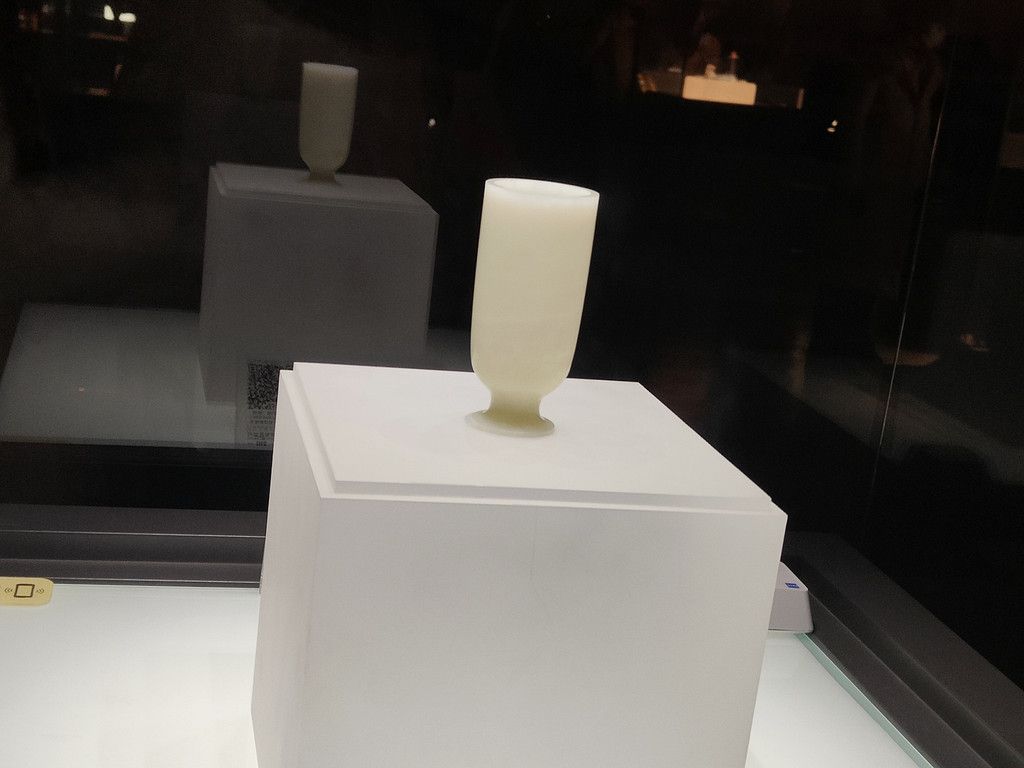

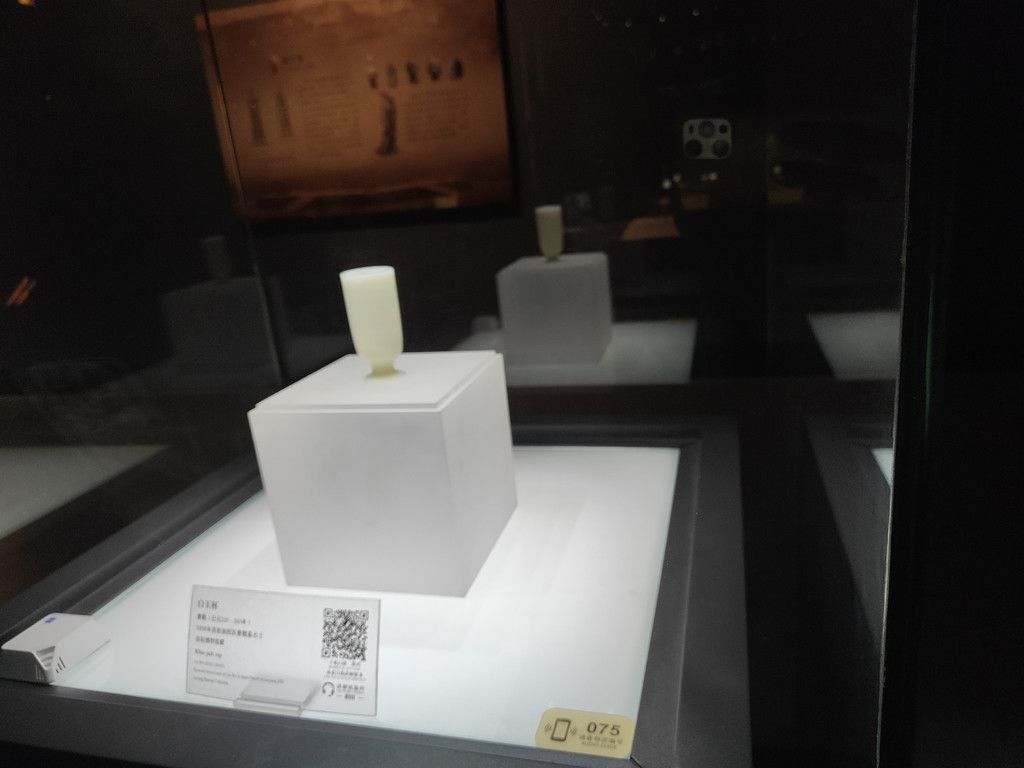

白玉杯出土于曹魏正始八年墓,高11.5厘米,以名贵的纯白和田玉雕琢而成,圆筒表,下带圈座,杯体抛光细润,线条流畅,这是当时艺术水平较高的一件玉雕工艺品。整只白玉杯没有任何其他装饰,通体雪白莹润。

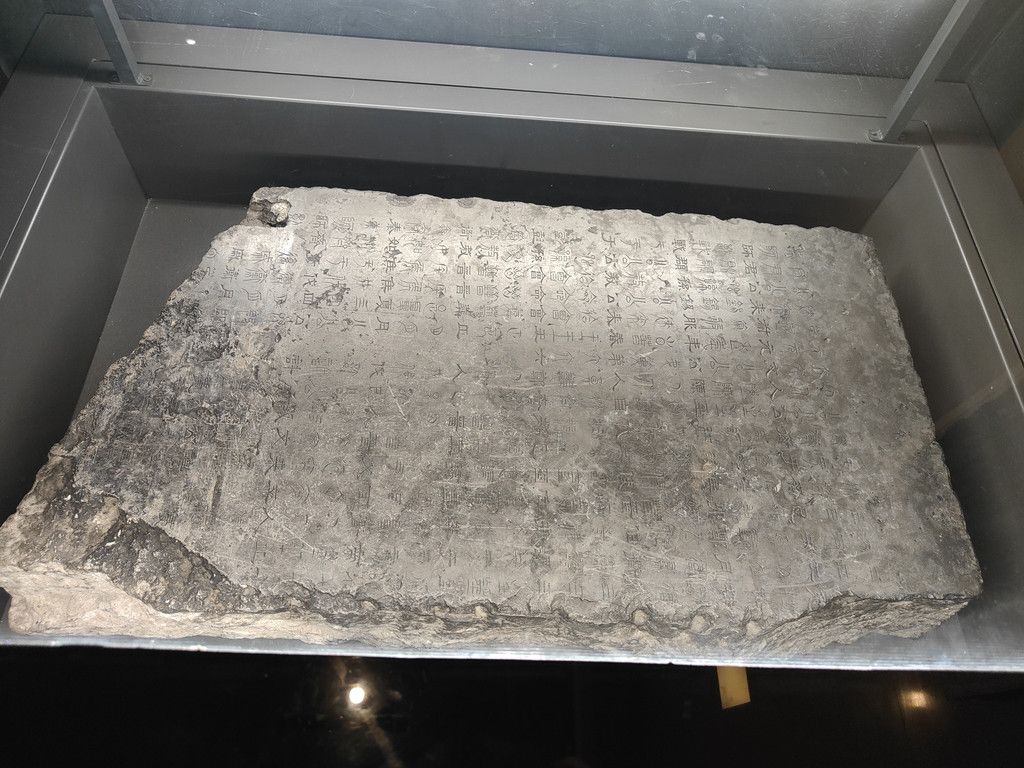

曹魏正始二年的正始石经出土于偃师县佃庄乡大郊村,高75.4厘米,宽50厘米,又叫三体石经,因为碑文是用篆文、古文和隶书三种字体书写的。魏文帝220年恢复太学,整理《汉石经》碑石,并刻写《尚书》《春秋》立于当时的魏都洛阳南效太学讲堂西侧。这块石经与东汉熹平石经、唐开成石经并称我国古代最著名的三大石经。

碑上的字迹已经模糊不清,但是墙上挂着拓印本。只是很可惜,我们实在才疏学浅,即使人家挂出来了,可是古字和篆字还是认不齐全的。

北魏的泥塑佛面像出土于偃师龙滩村北魏永宁寺塔基,已经残破,眼睛和额头部分缺失,残高25厘米。这件面像看着温和可亲,嘴角有一点向上微勾的小弧度,似乎带着神秘的微笔。

唐代的三彩灯出土于吉利区,由灯座、灯柱和灯盘三部分组成,造型华丽,颜色鲜艳,灯柱部位还有花瓣形的装饰。

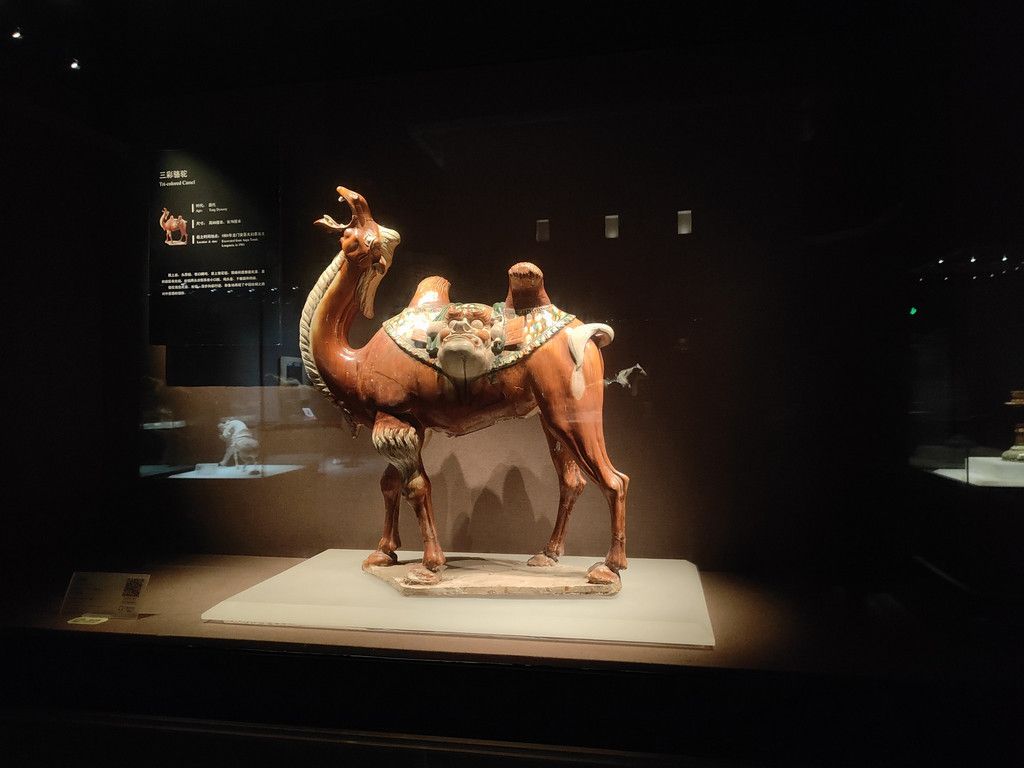

三彩骆驼出土于龙门安菩夫妇墓,高68厘米,长76厘米,出土于洛阳北门,头向上扬起,双目圆睁,嘴巴大张,似乎在仰天嘶吼。

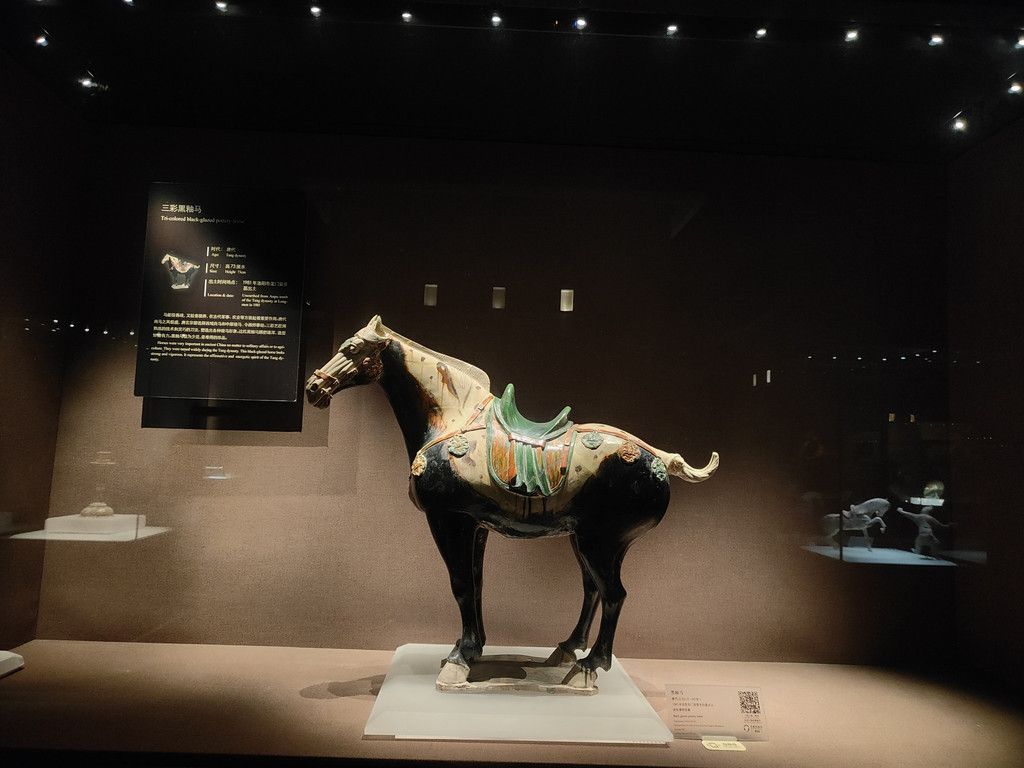

三彩黑釉马也出土于安菩夫妇墓,高73厘米,站立的姿势还挺端庄,通体黑釉为主,背部和马鞍用三彩技艺,马身还有花纹。目前我国仅存两件黑釉三彩马,还有一件收藏在国家博物馆。

彩绘陶马与驯马俑出土于唐墓,虽然已经褪色,但人物和马的姿态都十分生动,衣服、马鞍的雕刻很精细。

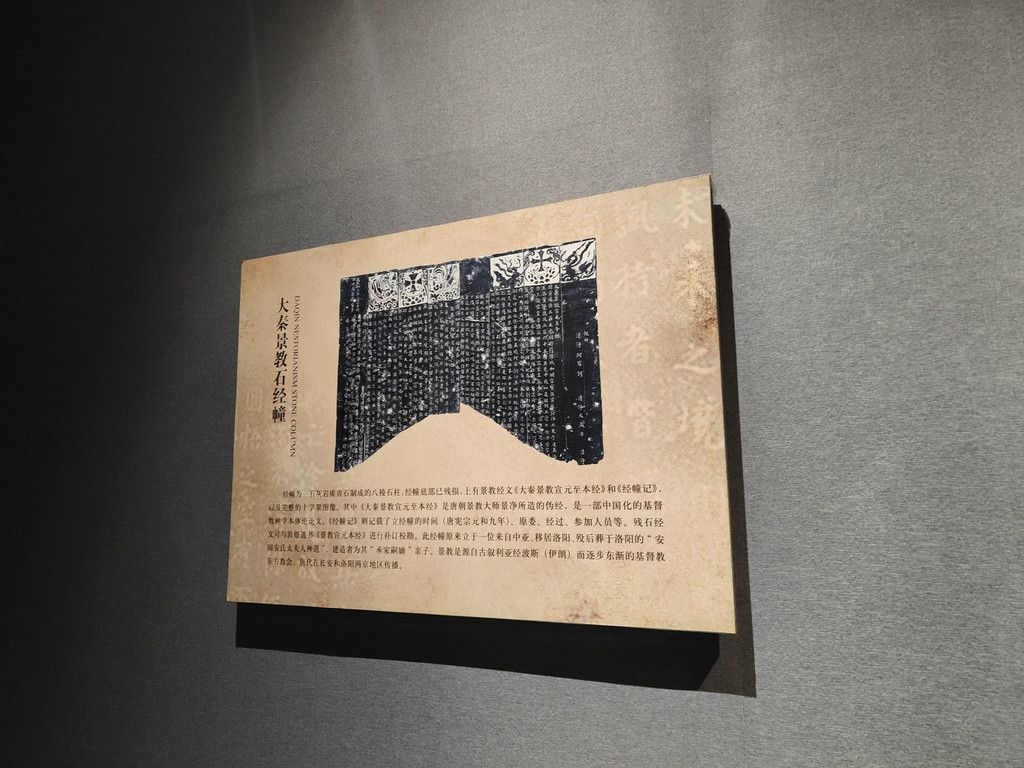

唐代的景教经幢出土于李楼乡城角村东北,是石灰岩质青石制成的八棱石柱,经幢底部残损,上有景教经文《大秦景教宣元至本经》和《经幢记》,还有完整的十字架图像。这尊经幢原来立在安国安氏太夫人神道,这位夫人来自中亚,后来移居洛阳,去世后也葬在了洛阳。

唐代的金银平脱花鸟铜镜出土于美林钢厂,直径30.5厘米,是一块比较大的铜镜。镜子外圈是四只飞鸟,大概是凤凰。内圈满饰花鸟飞蝶图案,内外用金银片锤脱而成,十分华丽。平脱工艺是将金银箔片雕刻成纹样后粘贴在器物上,在器物表面髹漆、晾干、再髹漆,反复多次,用漆层将金银图案遮盖住。再反复打磨抛光器物表面,直至金银箔图案脱露出来,与漆面平齐。这种工艺在盛唐风行一时,但因为工序繁琐,成本高昂,这种铜镜也仅限于上层贵族使用。从唐朝至今已经一千余载,可这面铜镜竟像新的一样。

银鎏金六世班禅像并不是洛阳出土的文物,原来是北京故宫的文物,高74.1厘米,班禅结跏趺坐于莲台之上,左手掌心朝上置于腿部,右手持佛手印,神态安详。

讲解员结束珍宝馆的讲解就散了,大概其他展馆的文物一则没有那么珍贵,二则文字说明已经够清楚。我们记挂着石刻馆,并没有忙于游览二楼的其他呢馆,于是出云找楼梯。看到一旁有《时裳武则天》的表演,这会儿并不是表演时间,我们对这类表演本身也缺乏兴趣。

走廊的墙上,还有几幅大型油画,画的是发生在洛阳的重大历史事件。有《北魏孝文帝迁都》《会盟之誓》《武则天登基》《高僧玄奘》等,画作旁边有详细的说明文字。

北邙山下无闲土,物是人非尽落英。

史海遗珠搜宝藏,华裳如织洛阳城。

——七绝

自由行:南洛阳博物馆之珍宝馆

12月仲冬

还没有评论,来说两句吧...